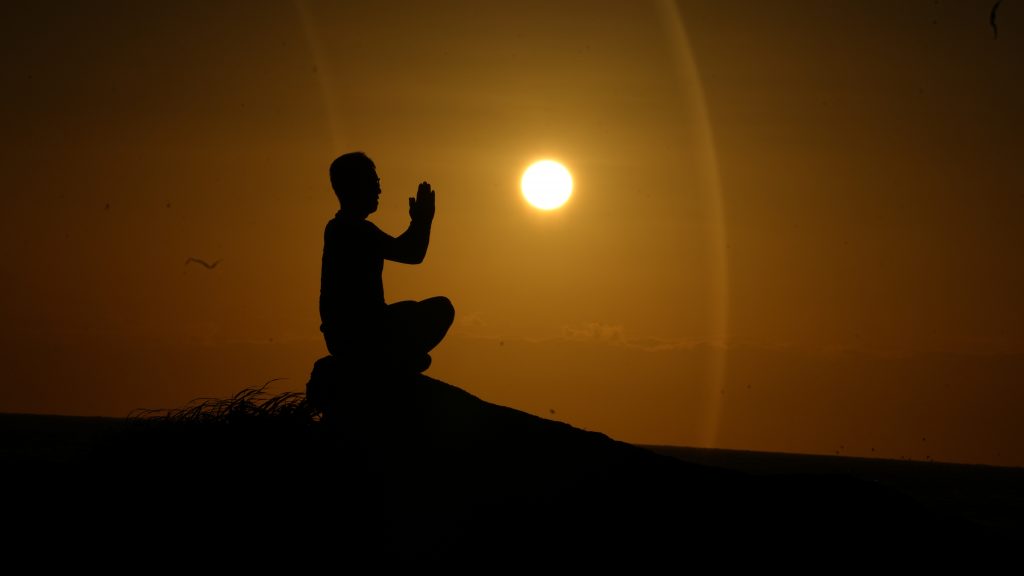

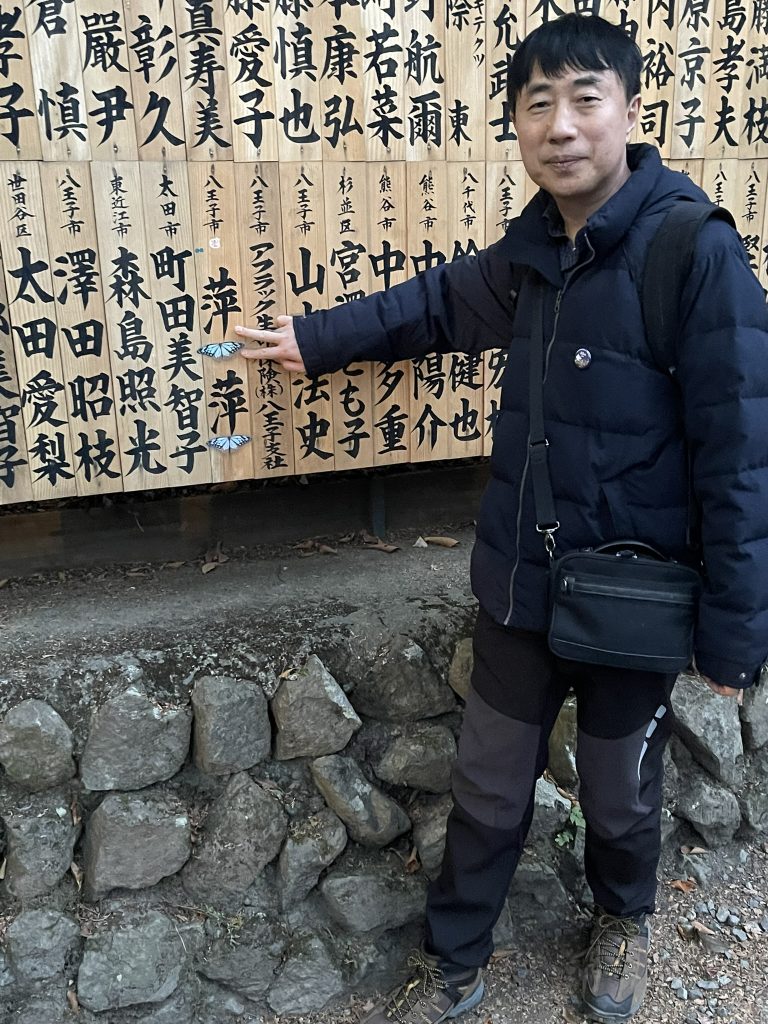

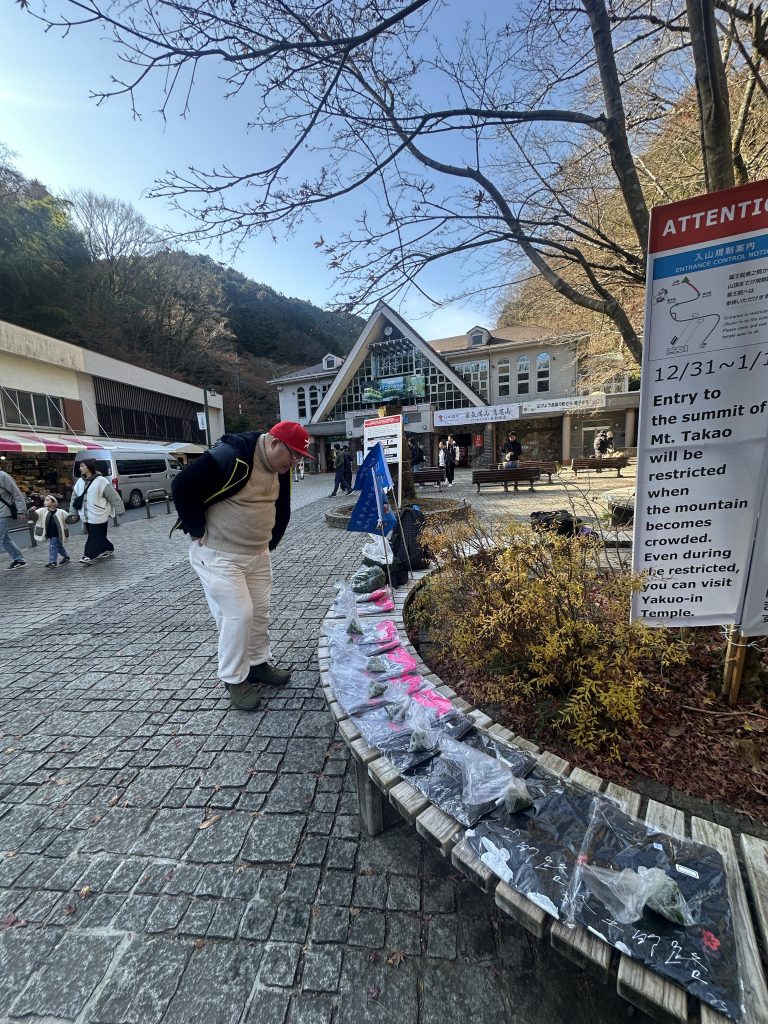

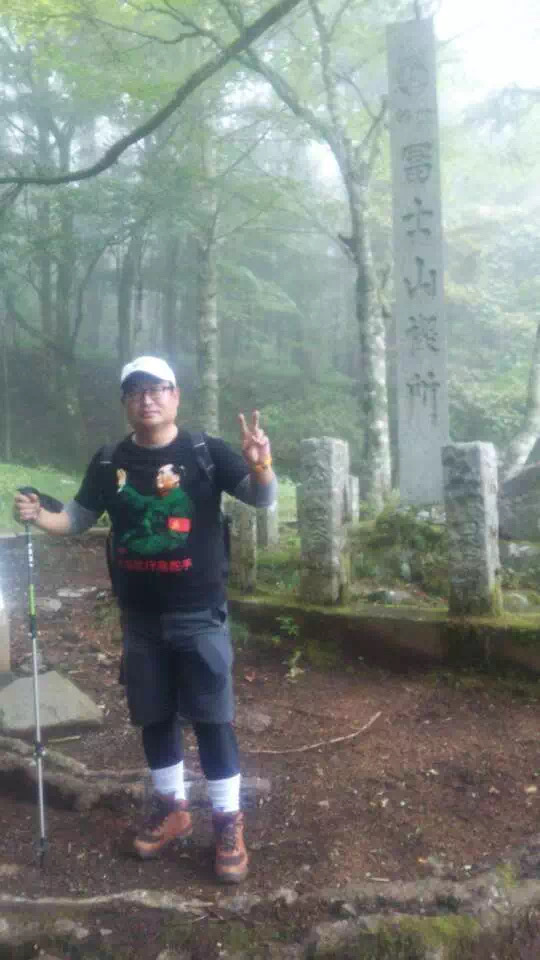

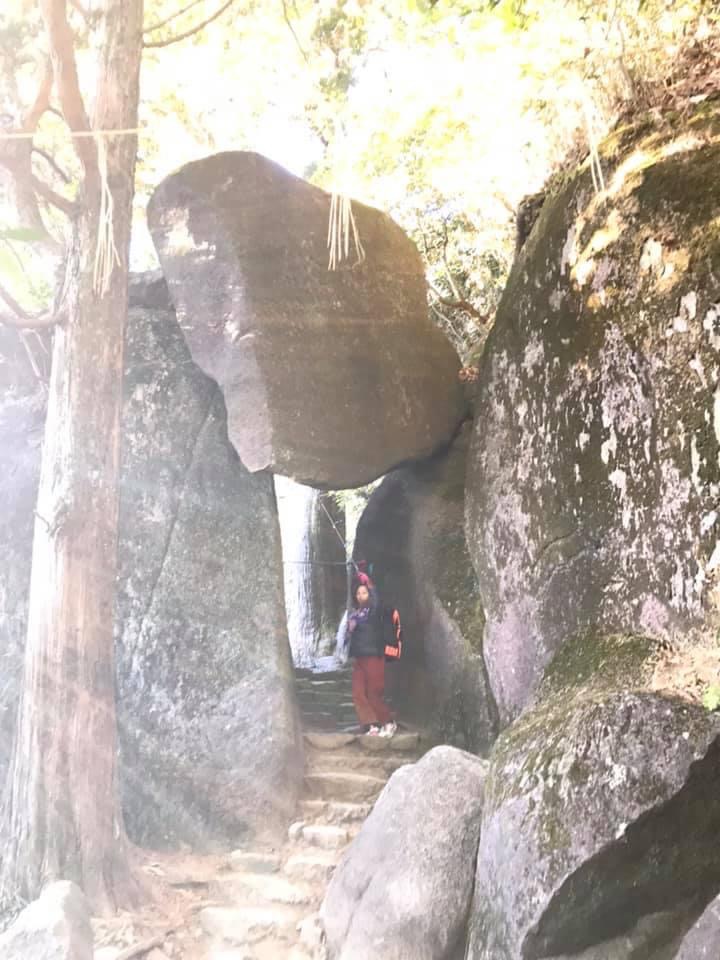

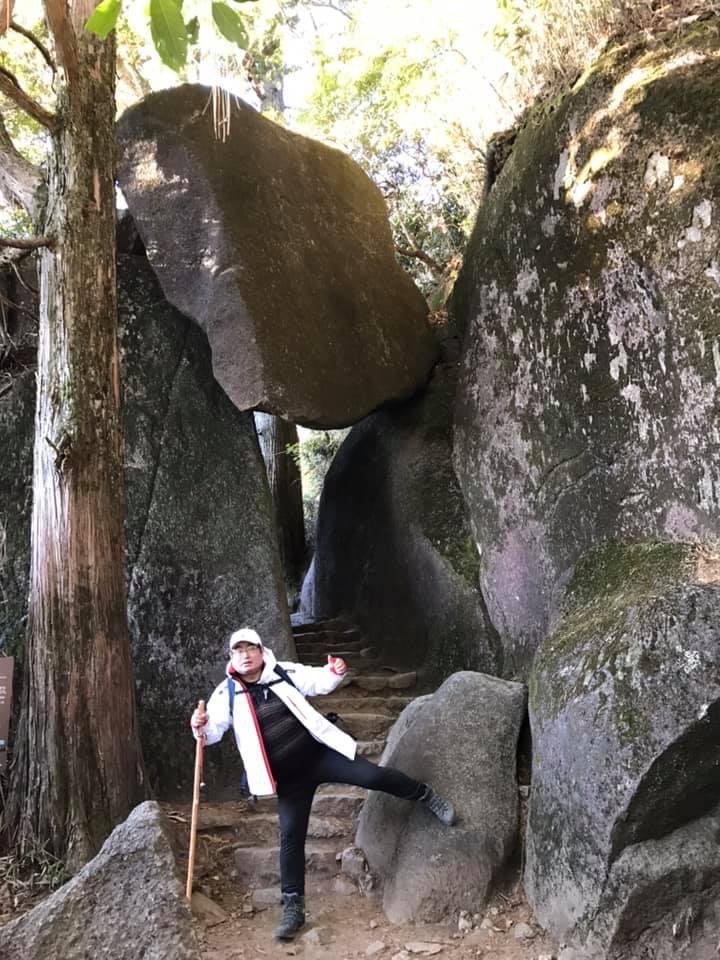

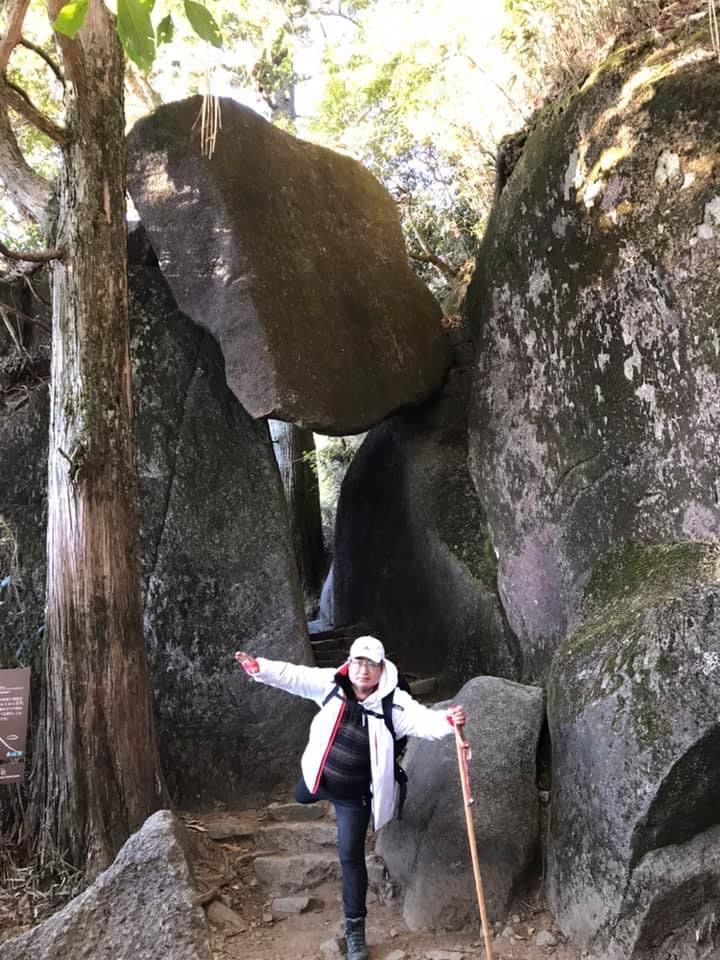

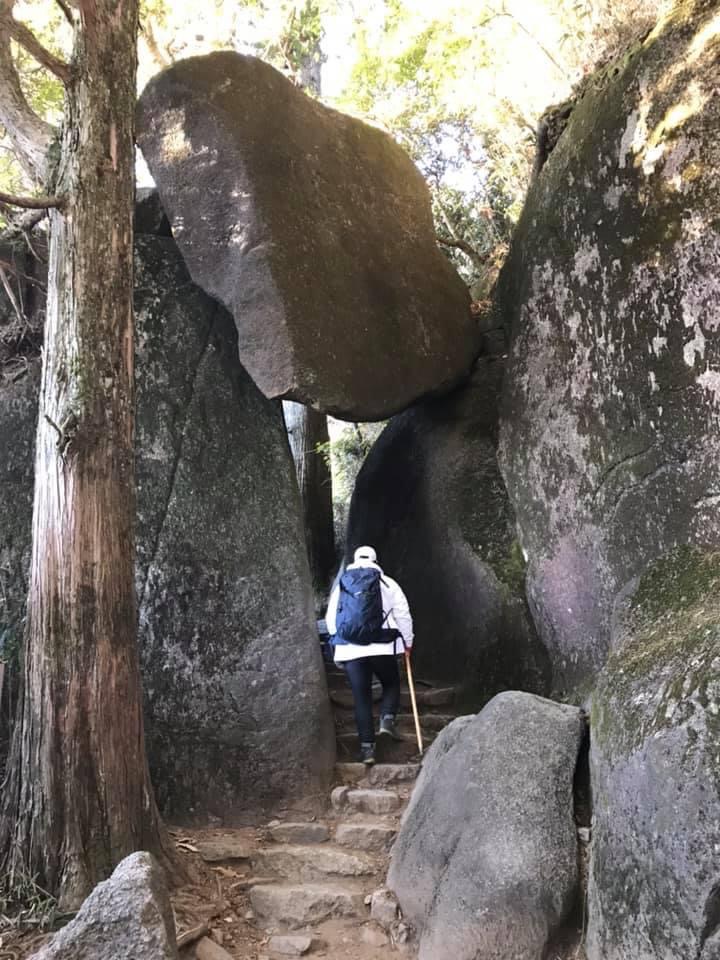

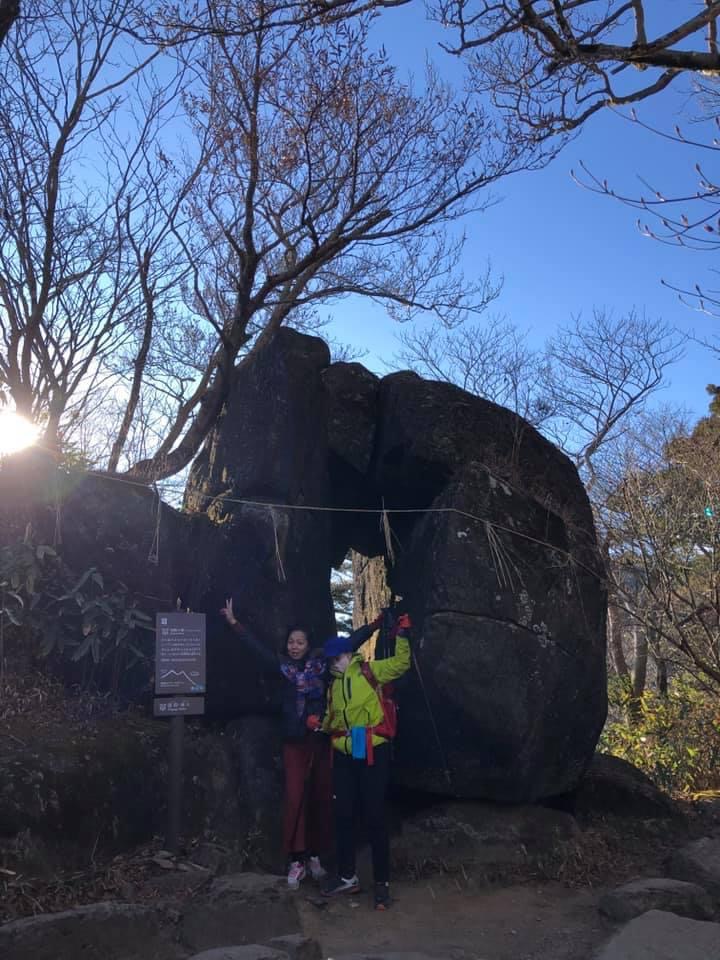

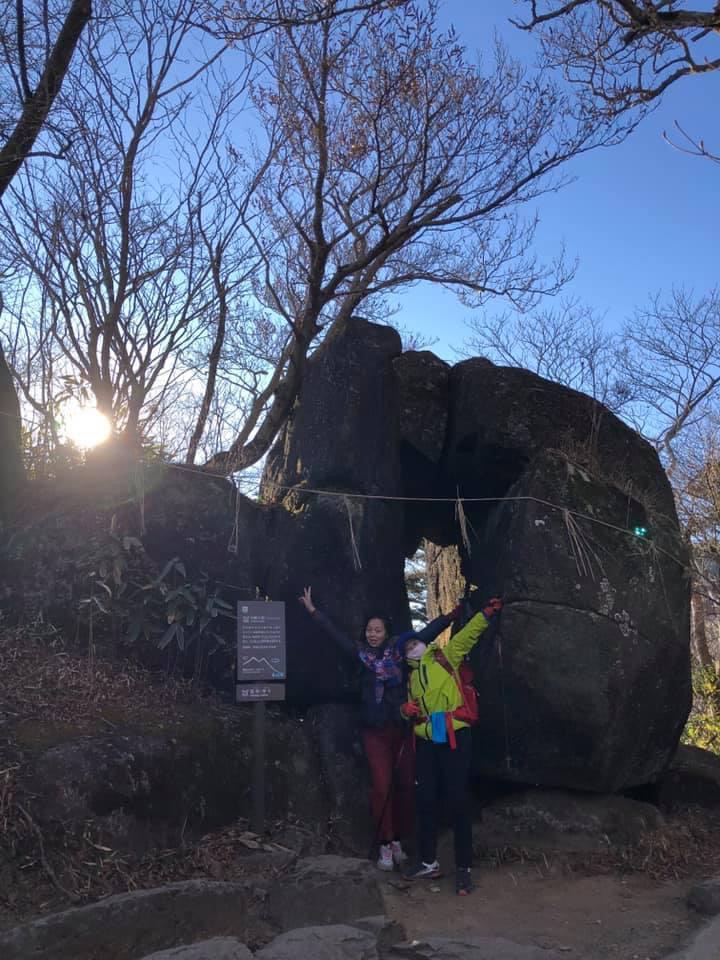

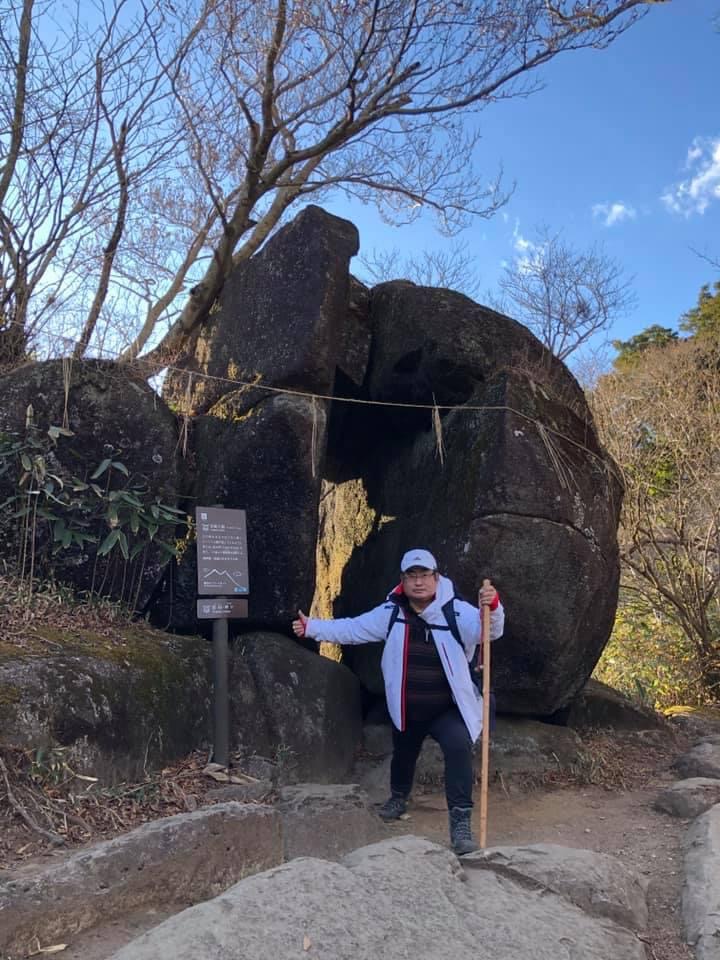

2024高尾山萍萍户外忘年会

其一

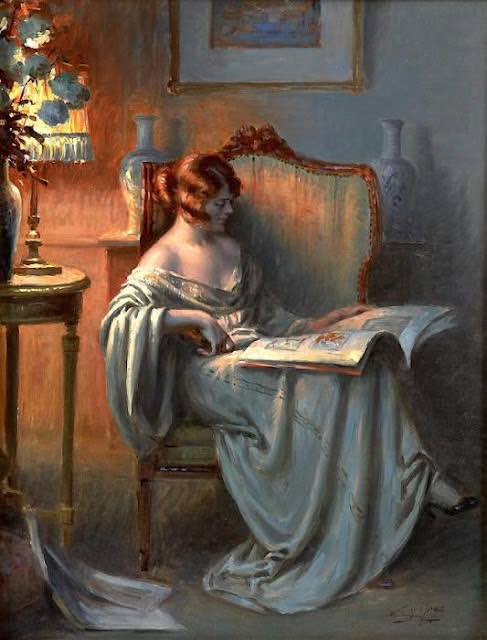

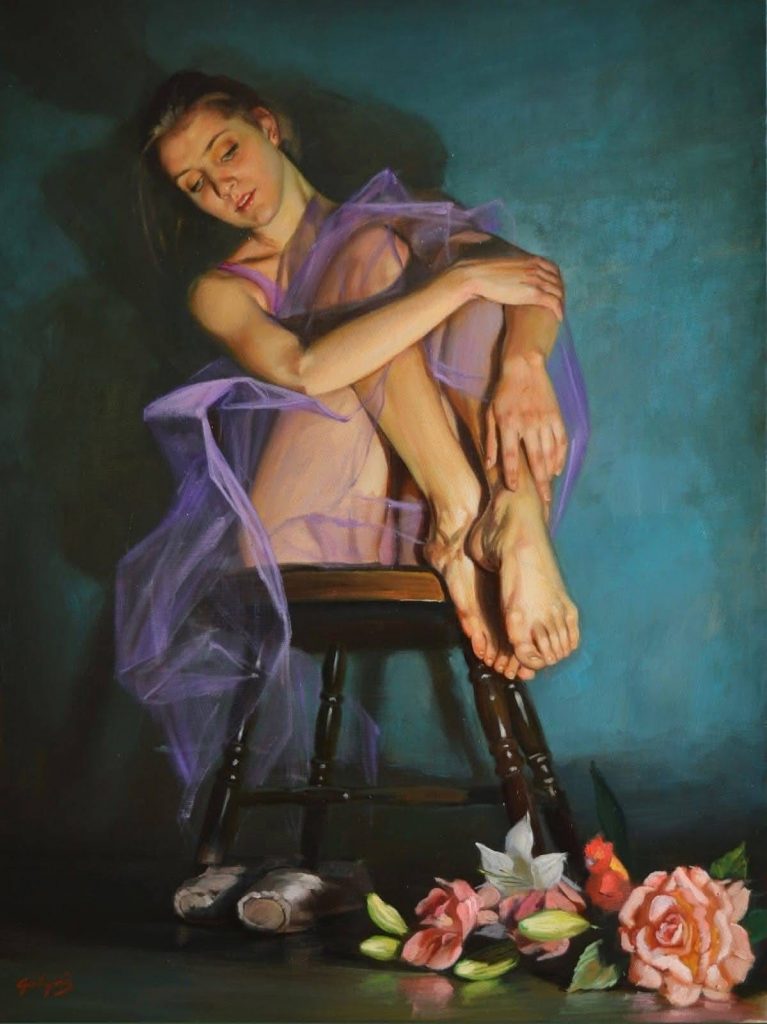

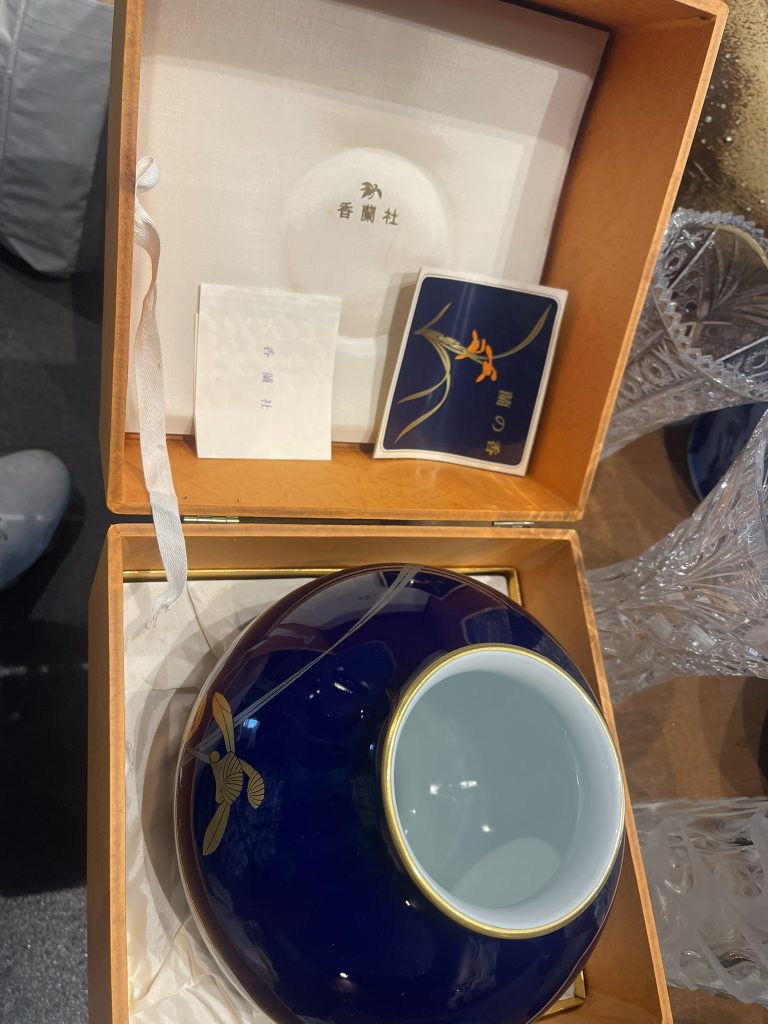

吾心似秋月,碧潭清皎洁。

高尾萍忘年,欢声染红叶。

致行菩萨道,看尽功德匾,

唤君不尽语,唯剩可人色。

其二

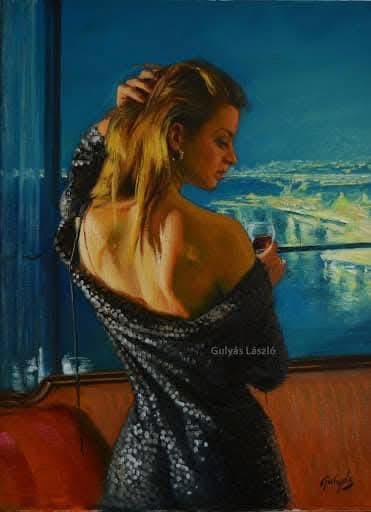

佘尽万山秋叶红,无边落叶秋风旋,

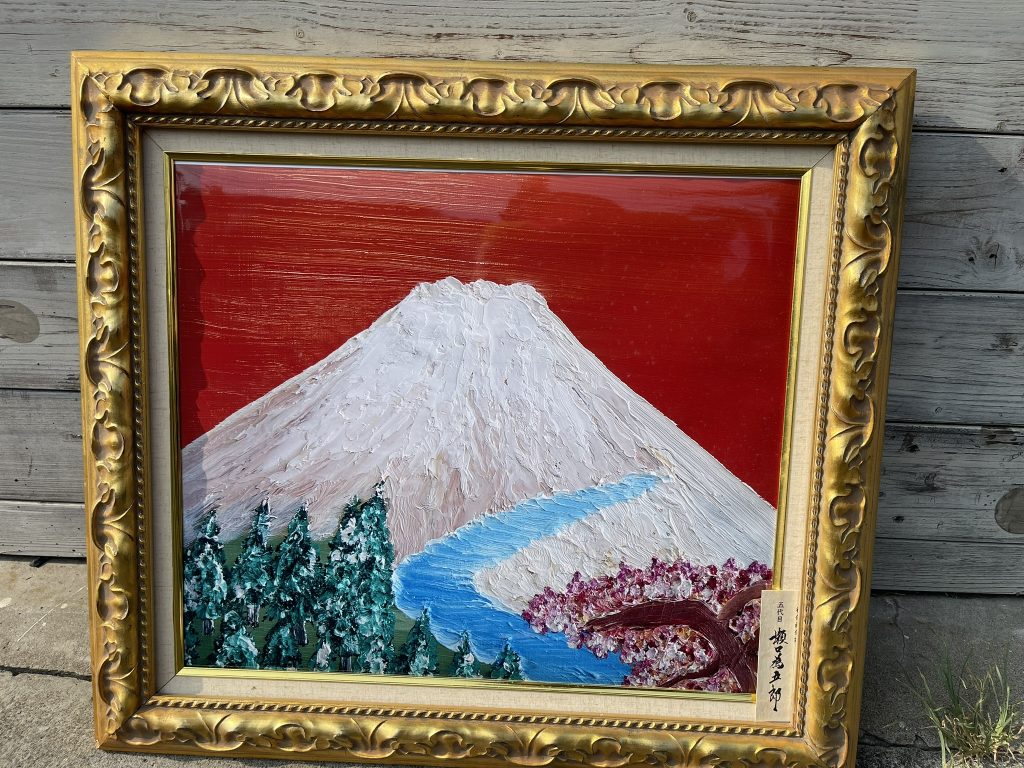

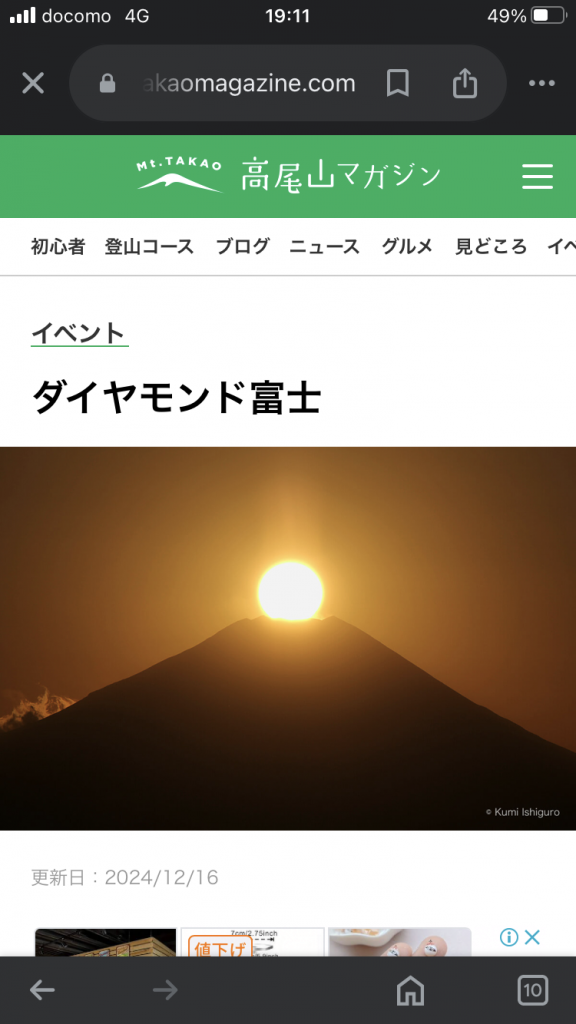

高尾山顶酣落霞 ,寄红富士戴旎绢。

朝露晶莹酒醒处,我忆情人情万千。

黎明紫衣燎情思,相思万千是姬眷。

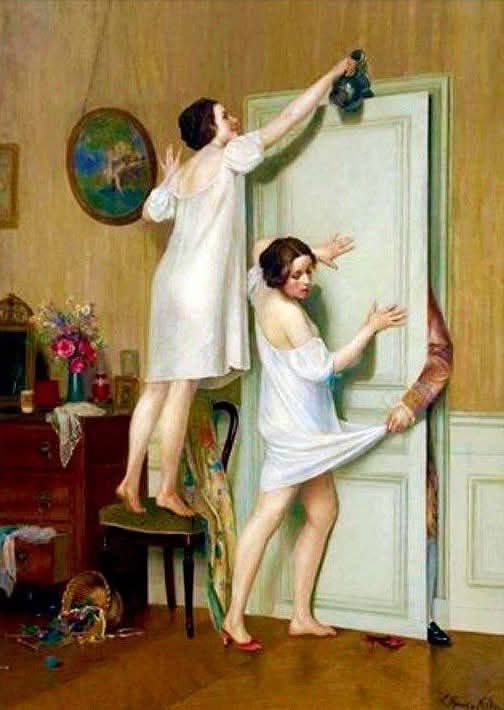

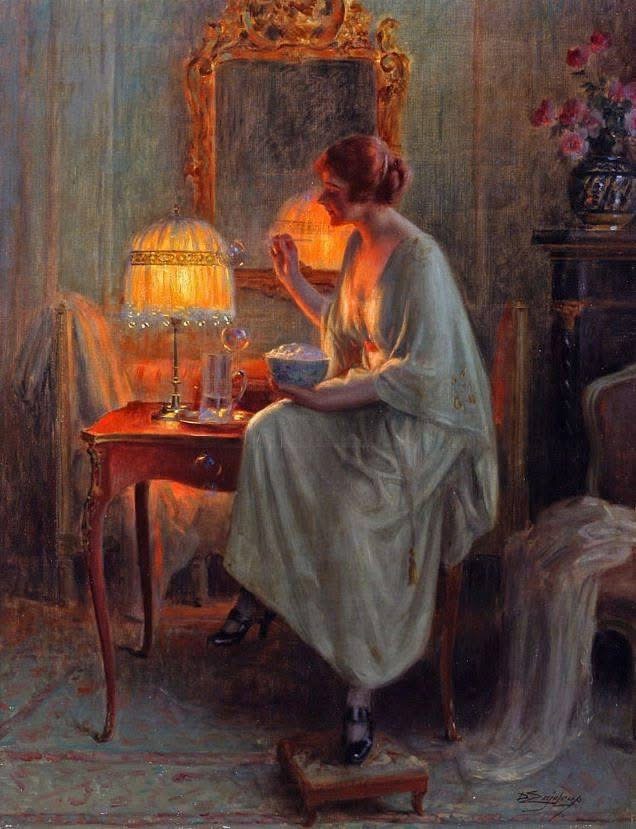

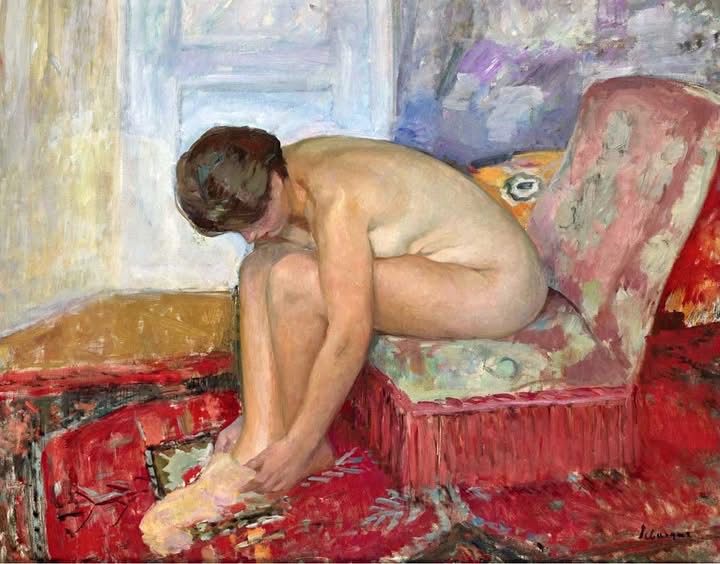

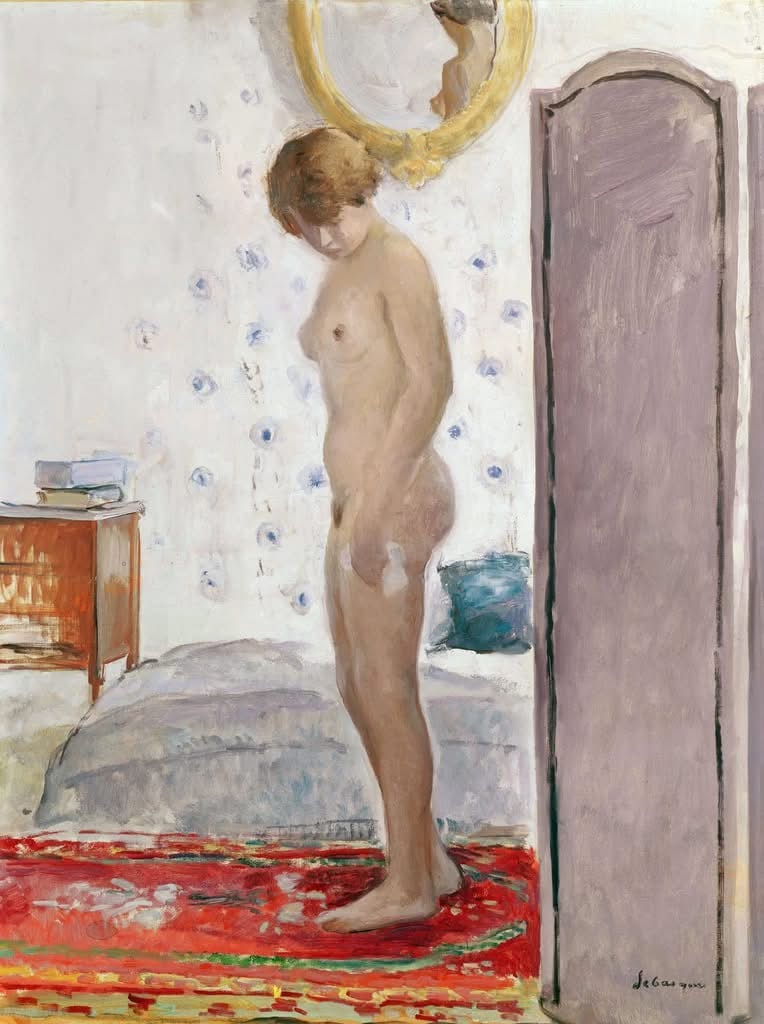

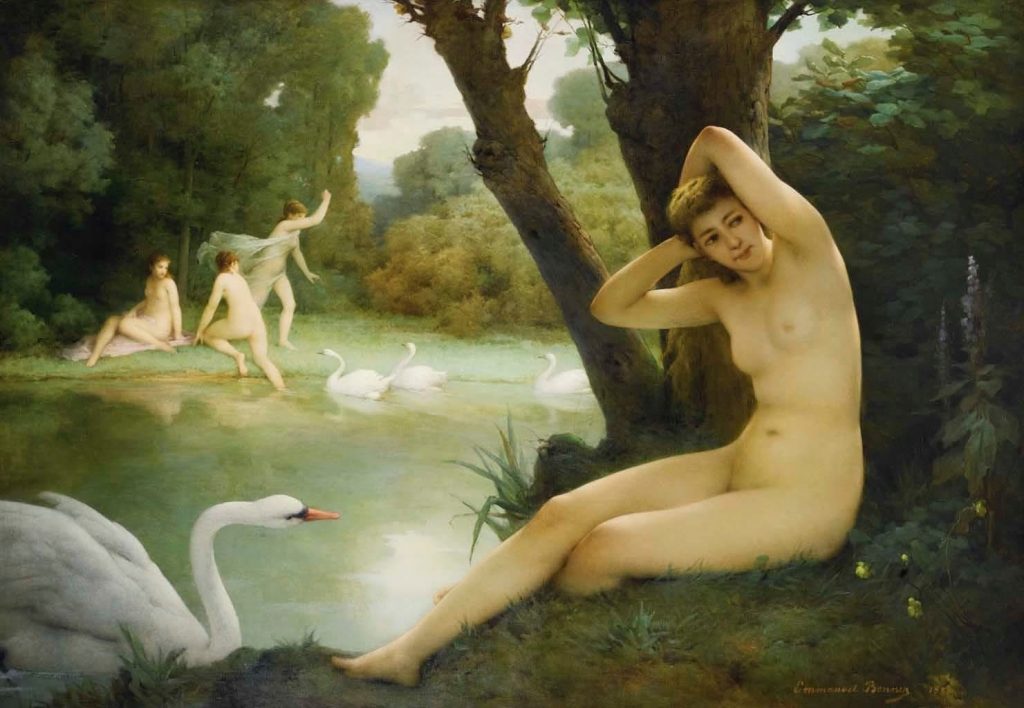

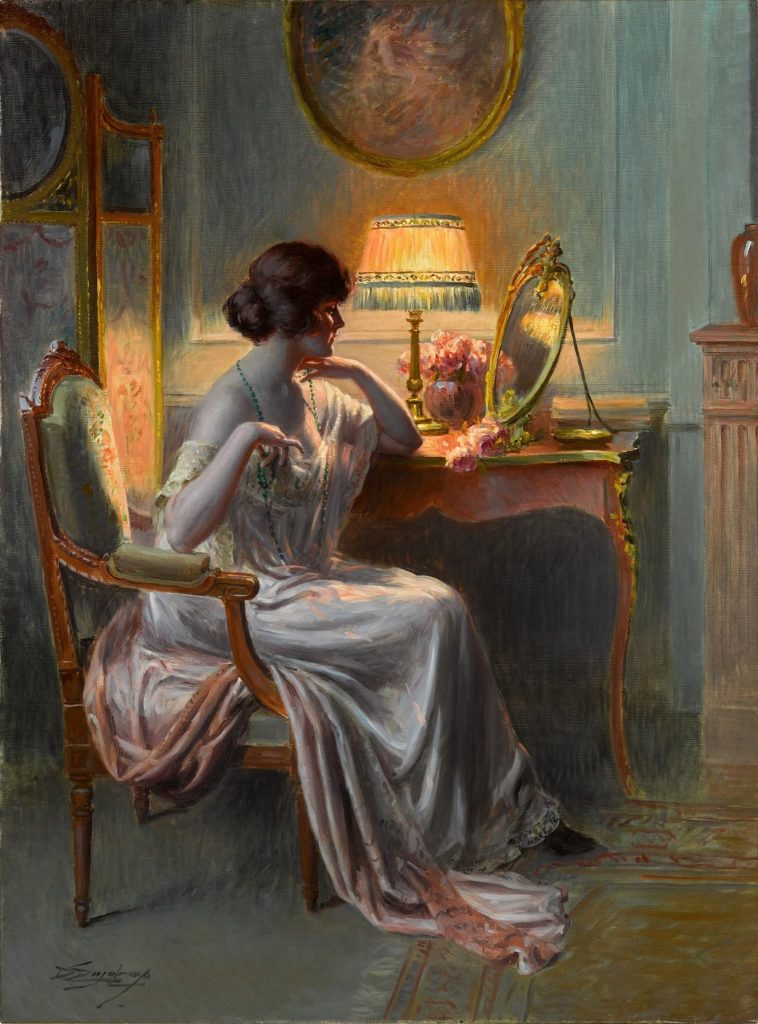

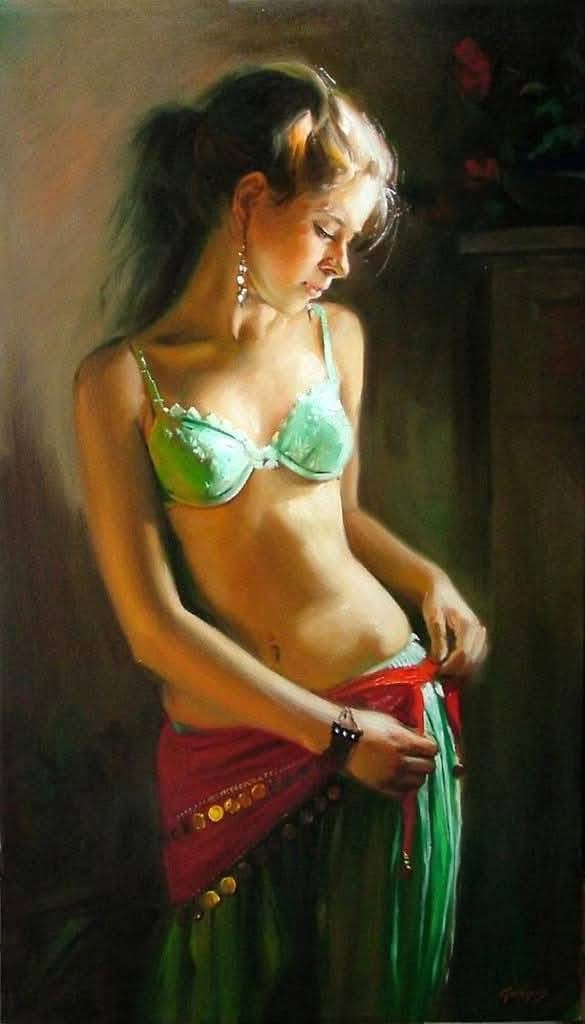

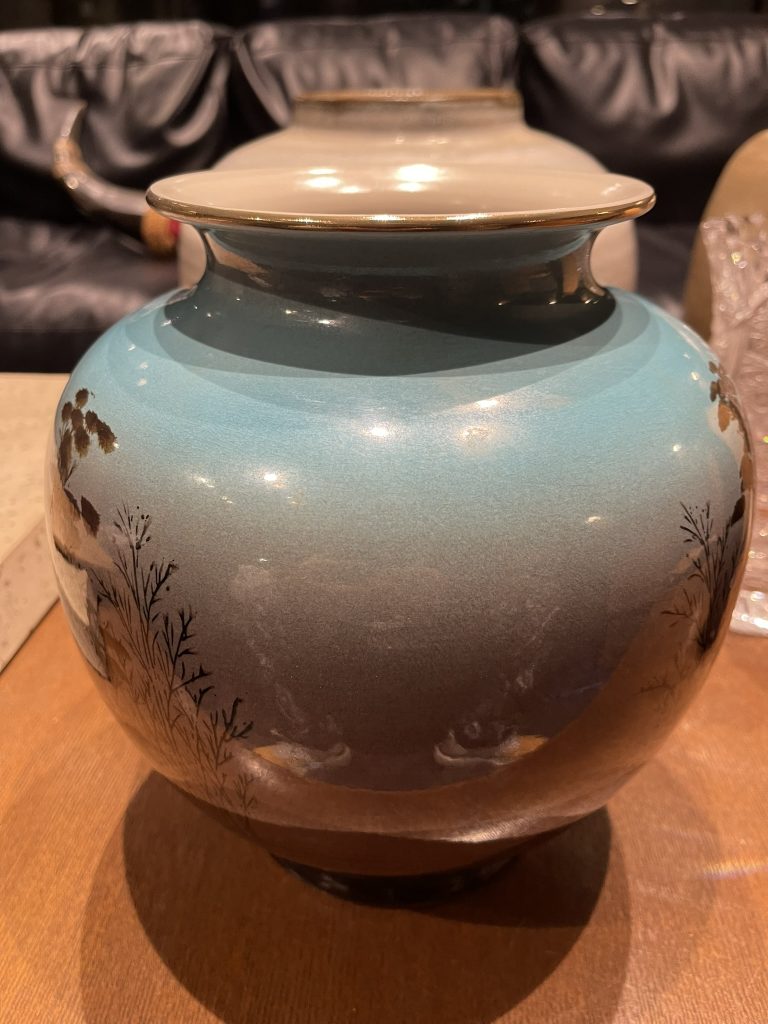

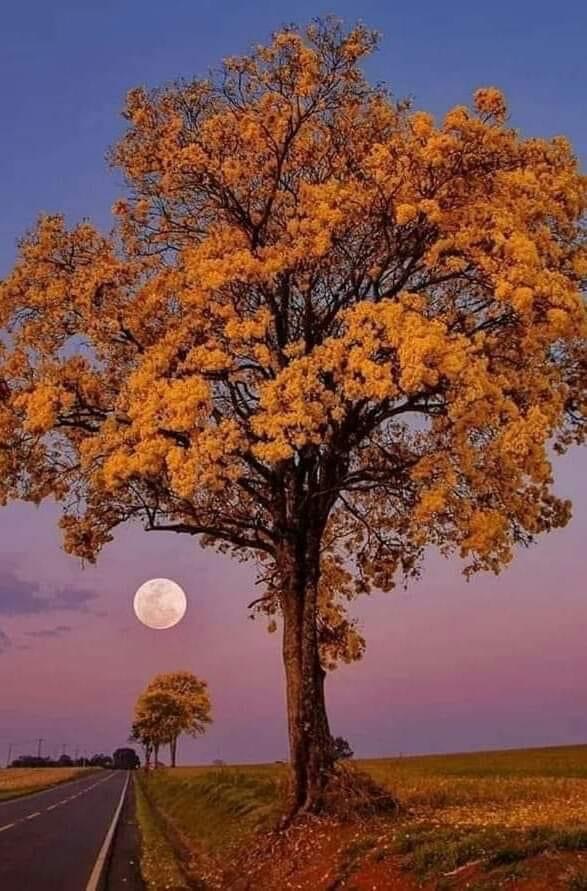

情人美体似明月,一弧似雪覆山岗。

颠覆云雨忒彻夜, 只留孤然渡华年。

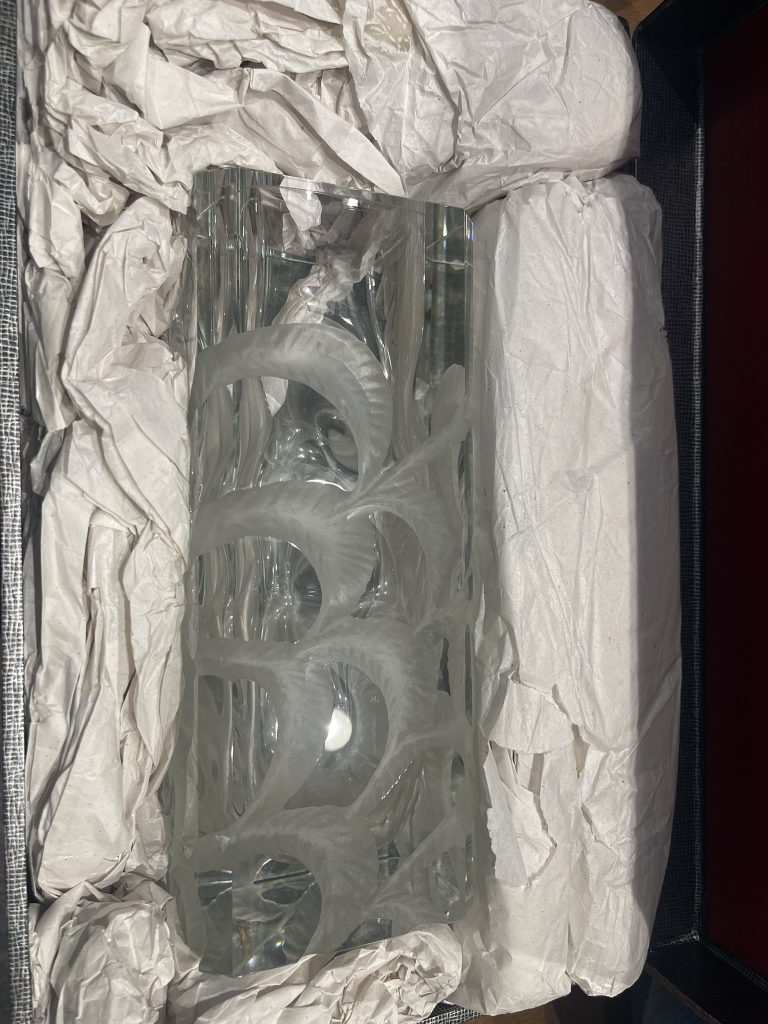

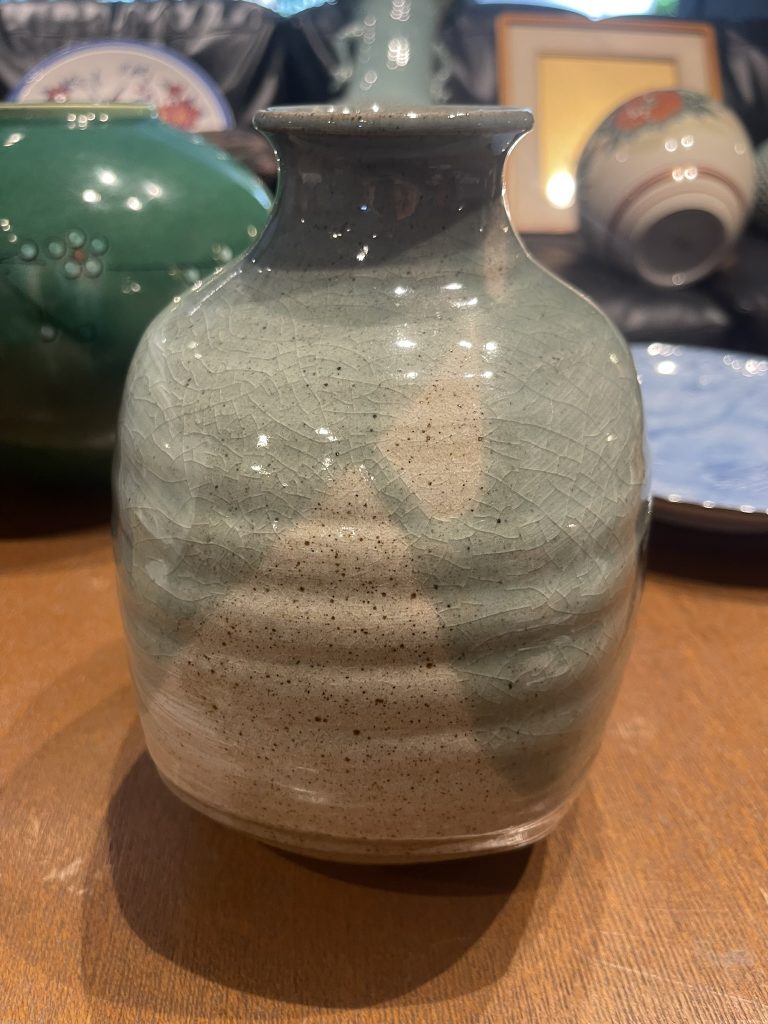

情人美肌似翡翠,碧玉凝脂娇若翠,

辗转缠绵峰回转,历炼东风拂尽霜。

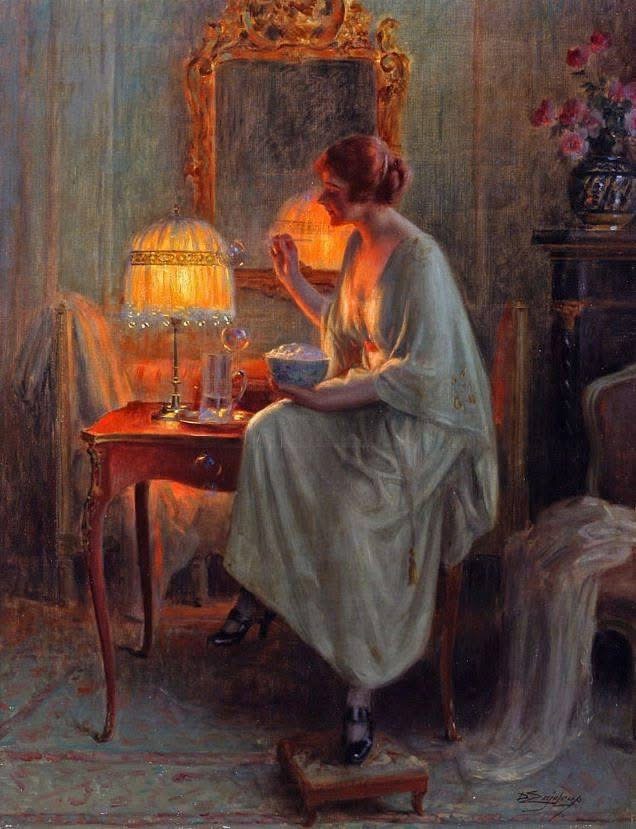

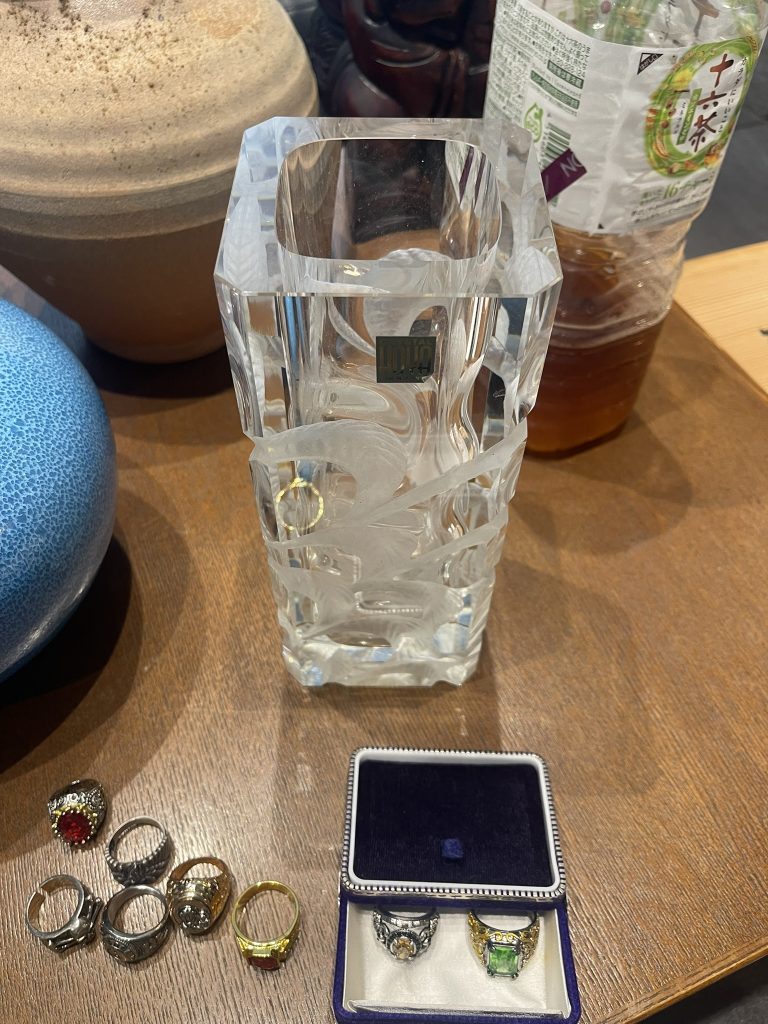

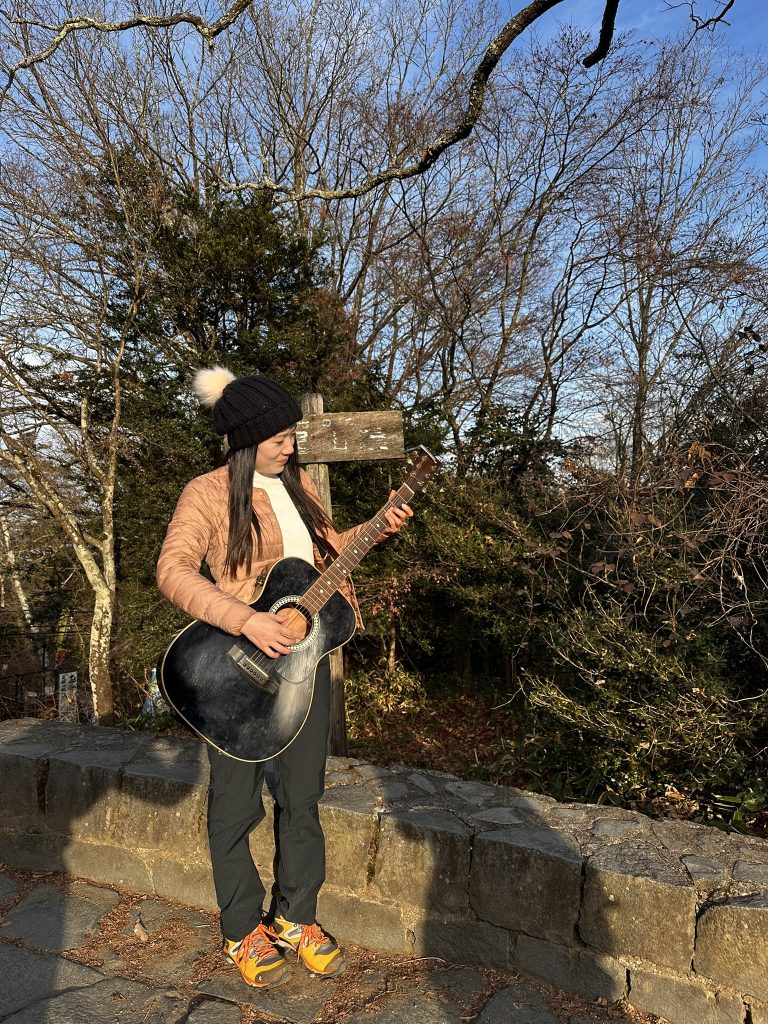

情人美体似琴瑟,触之玲珑生韵律,

锦瑟无端五十弦,穿风破竹锐不挡。

杜鹃一声惊环宇,遥查穹林不见君。

万花终将难凋零,悠悠怅怅留罔然。

历尽铅华又回素,健康不忍离我去,

遥远的遥祈安否,共这明月共这光。

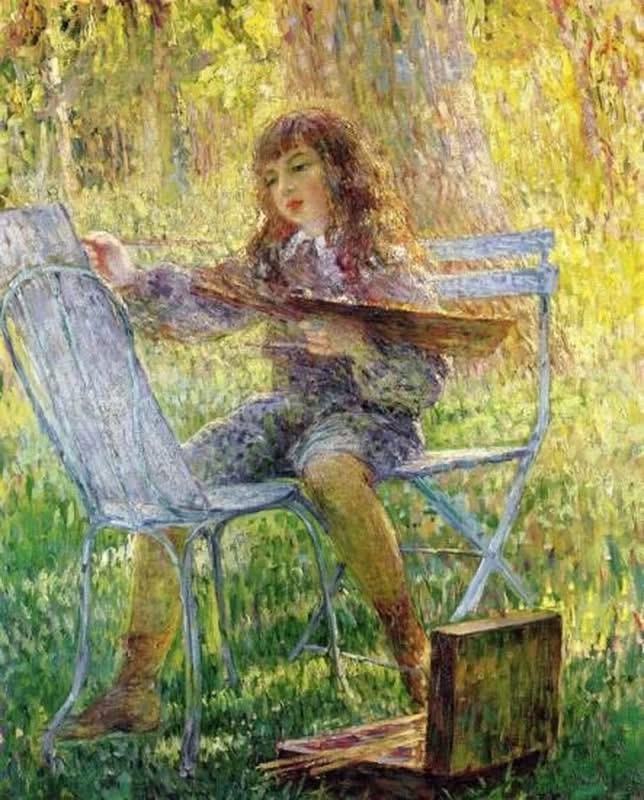

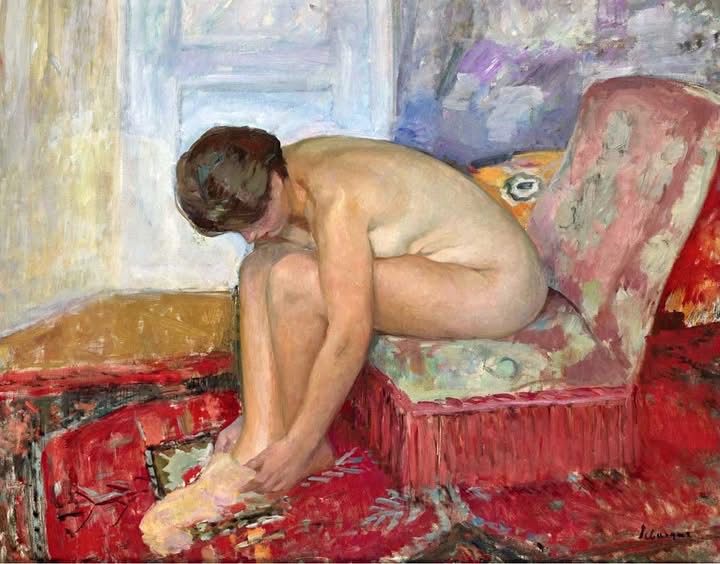

关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。

参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。

求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。

参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。

参差荇菜,左右芼之。窈窕淑女,钟鼓乐之。

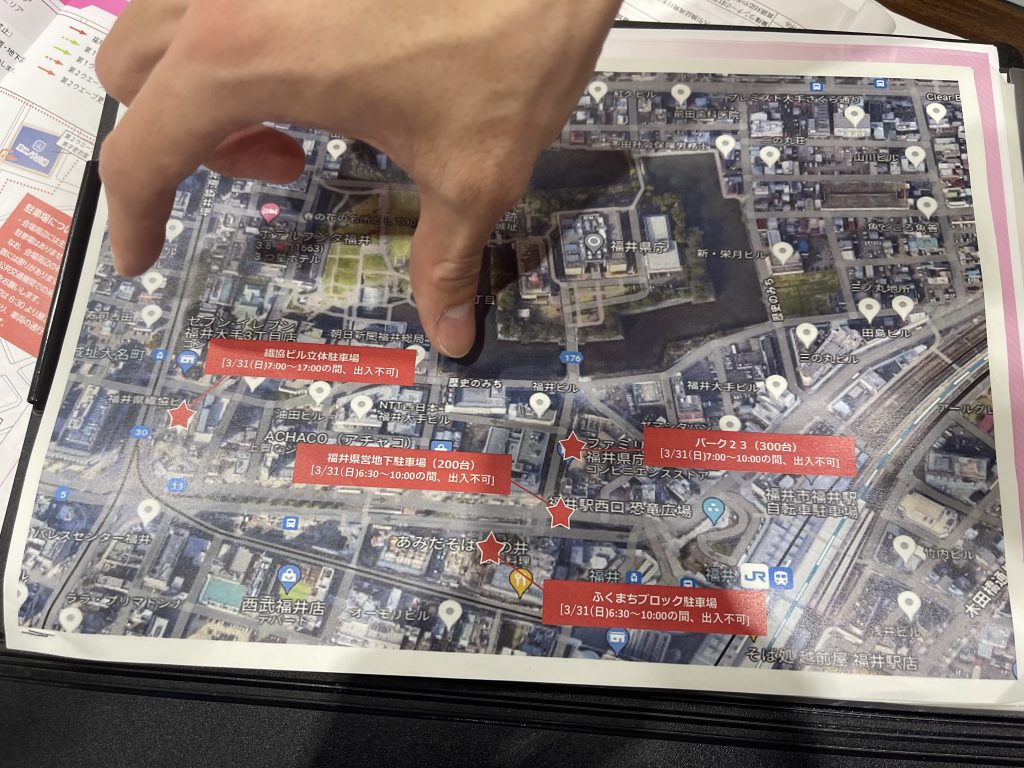

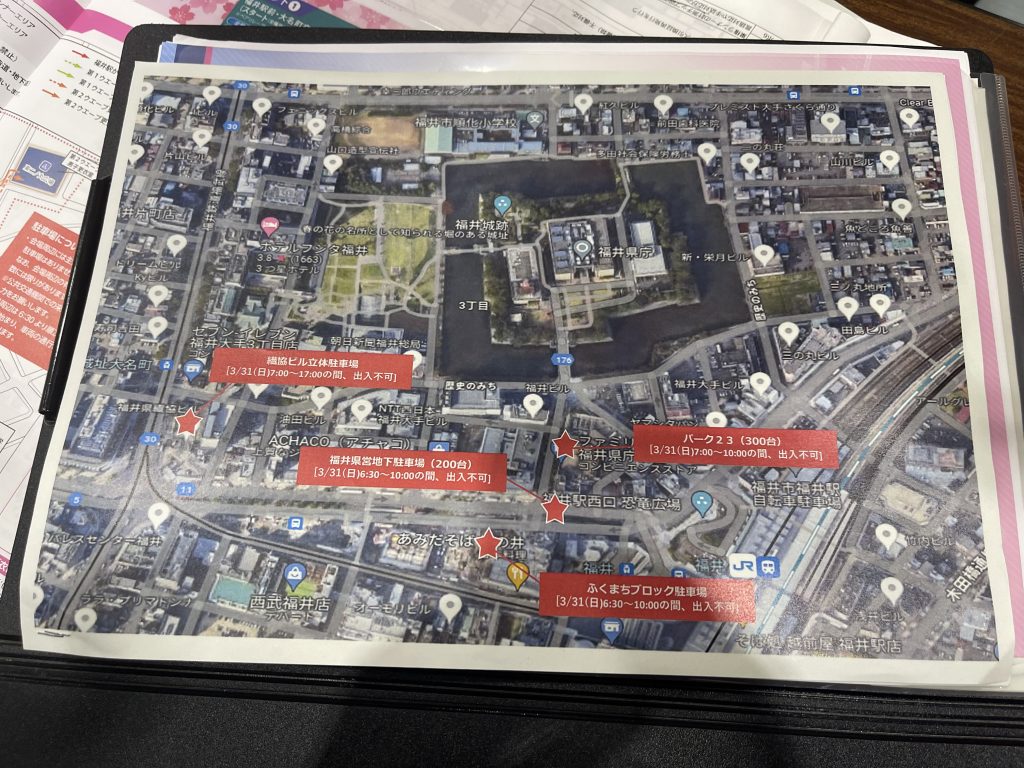

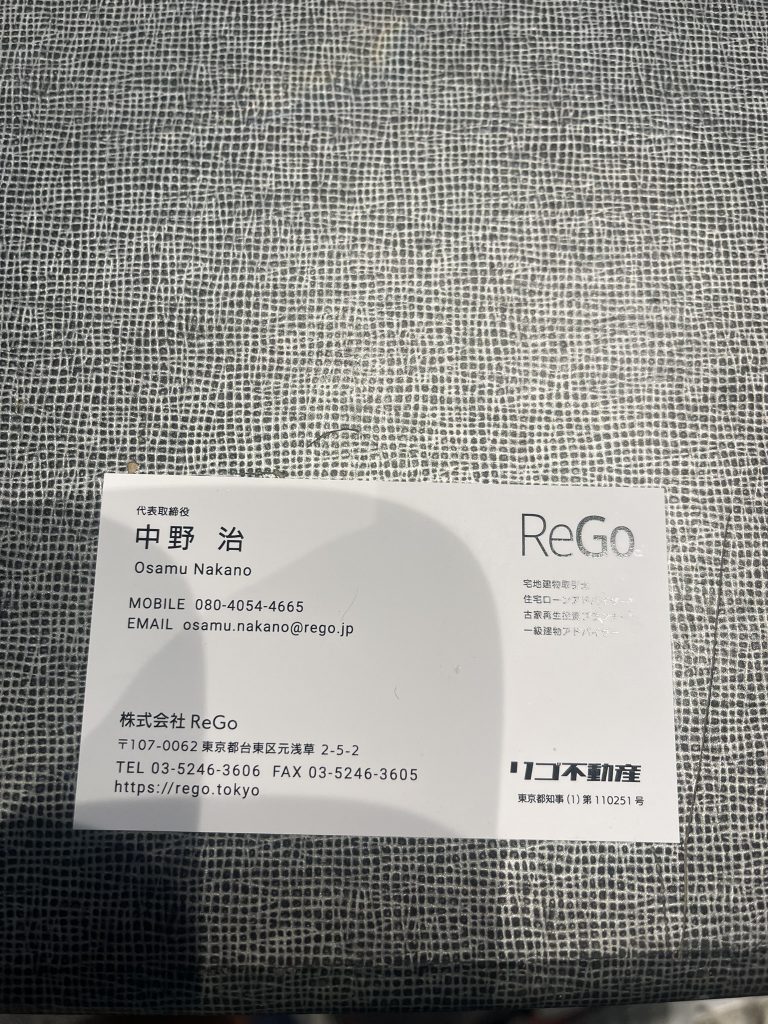

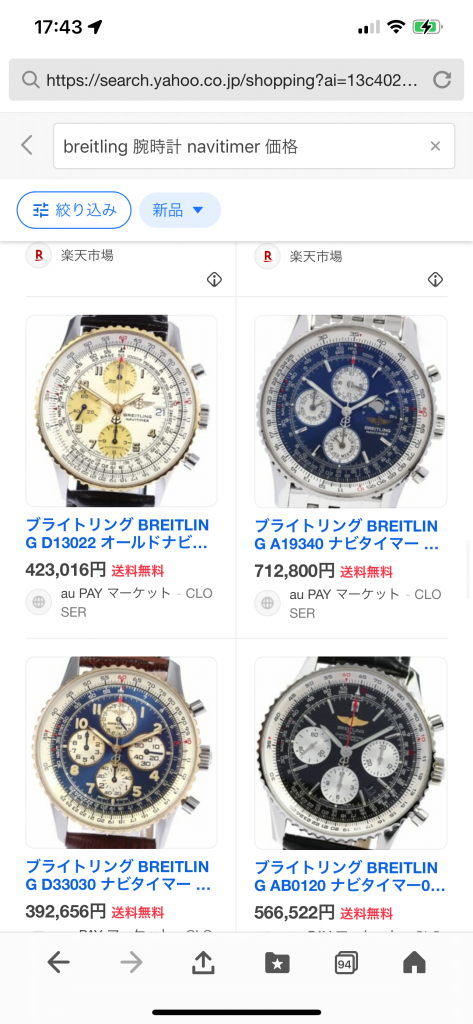

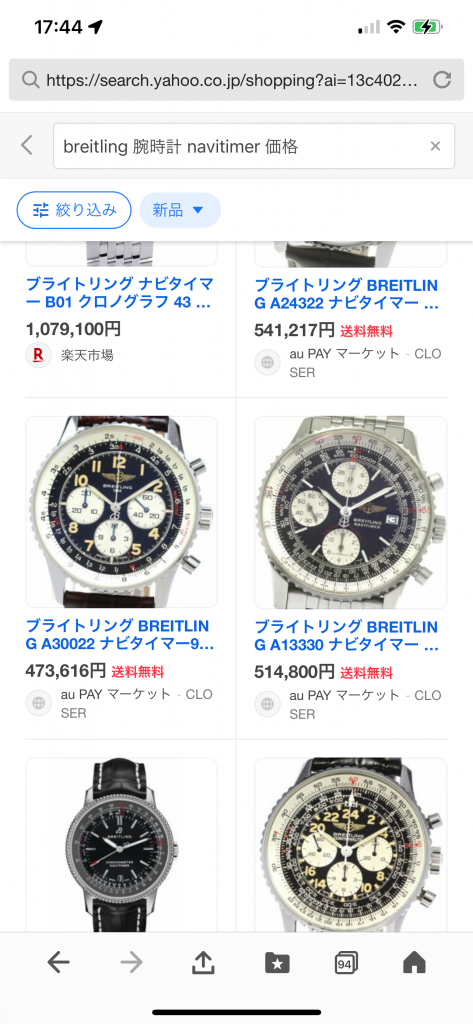

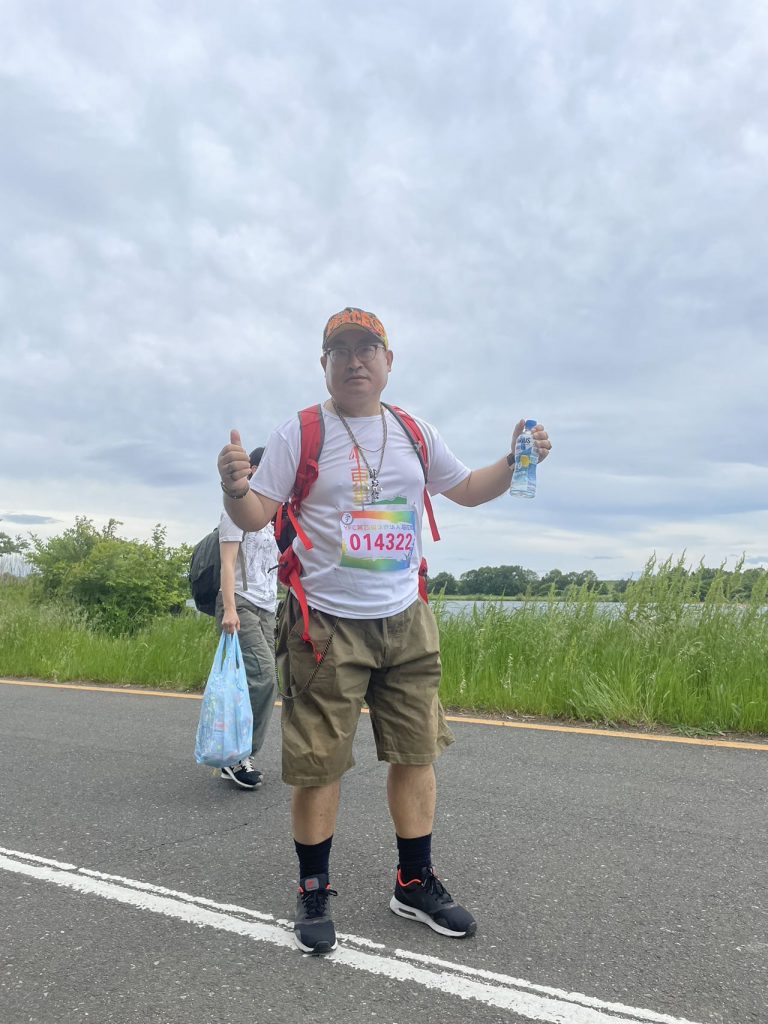

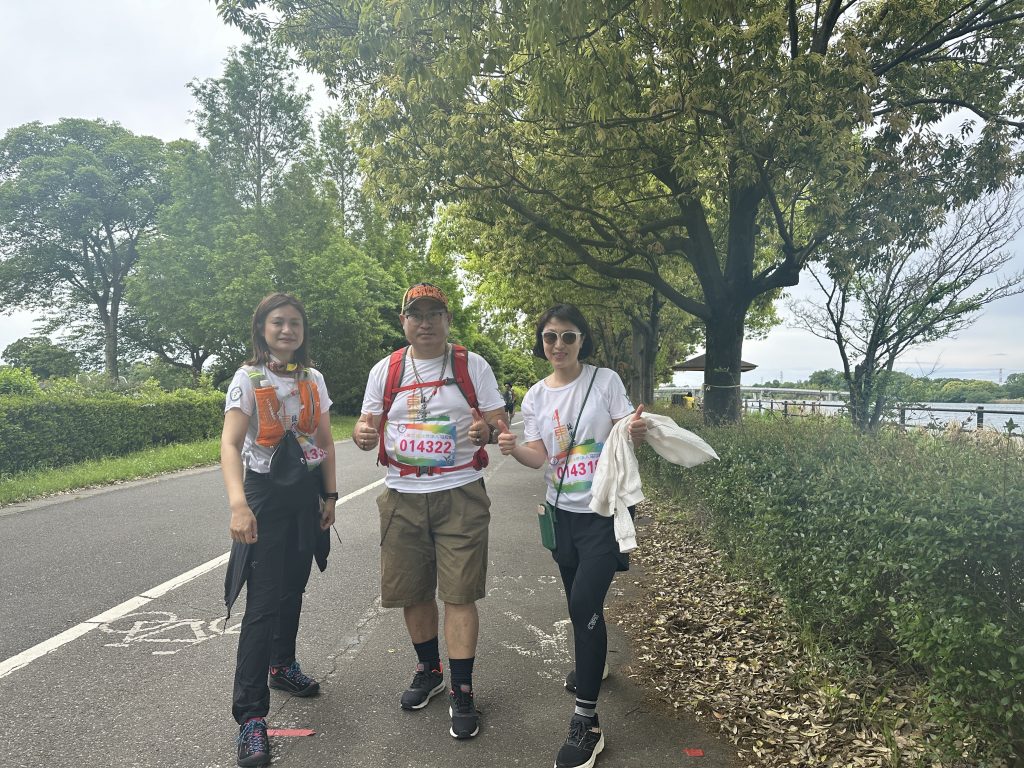

ジャストウェア社員旅行

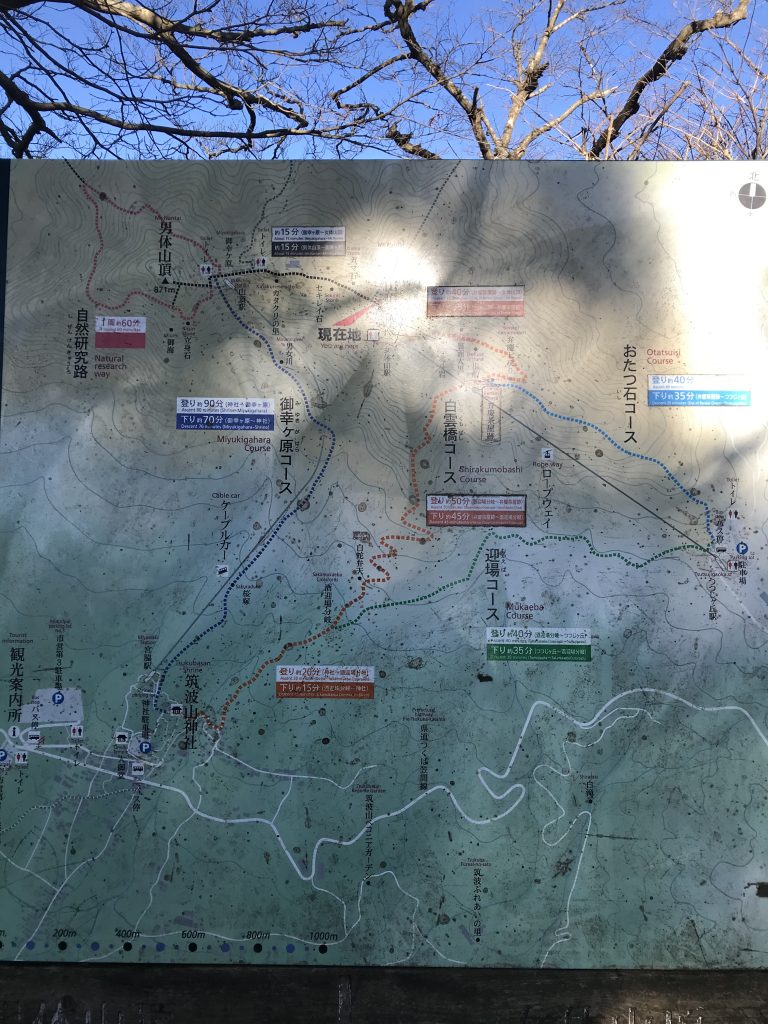

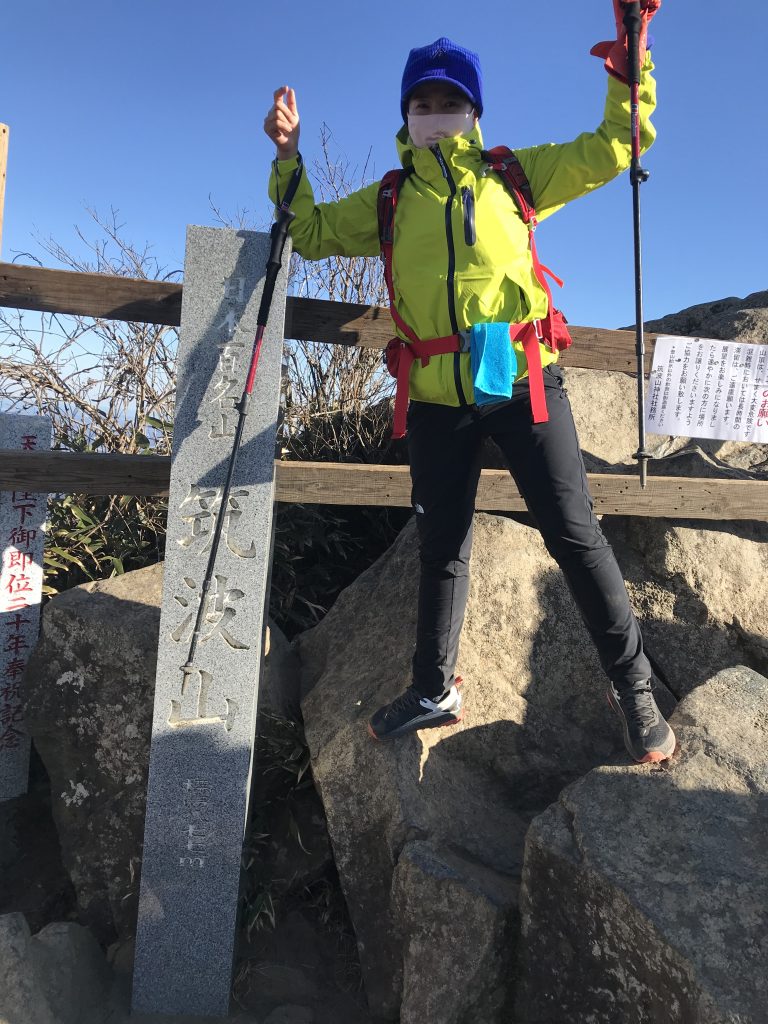

台風登山 登頂しました。写真探しています。

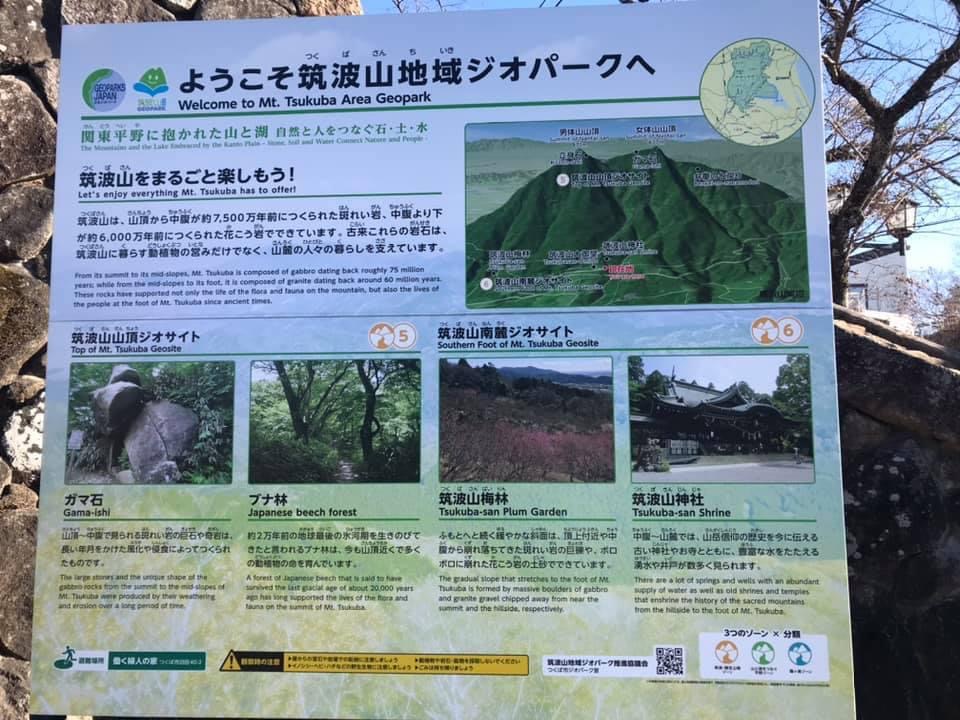

「半月山」は栃木県日光市に位置する山で、中禅寺湖や日光の山々を一望できる大パノラマが魅力。ハイキングハイキングコースとしても人気があり、周辺の観光スポットや天然温泉とあわせ、多くの人が訪れます。今回は多くの魅力をもつ「半月山」について、その魅力やハイキングコース、登山口アクセス、駐車場、観光や温泉情報もあわせてご紹介します。

出典:PIXTA

| 標高 | 山頂所在地 | 山域 | 最高気温(6月−8月) | 最低気温(6月−8月) |

|---|---|---|---|---|

| 1,754m | 栃木県日光市 | 日光山系 | 19.9℃ | 7℃ |

参考:ヤマレコ

「半月山」は栃木県日光市に位置する山で、中禅寺湖や日光の山々を一望できる大パノラマが魅力。日光屈指の絶景を堪能できる展望台は、ハイキングコースとしても人気です。さらに、周辺には観光スポットや天然温泉など見所満載!今回は多くの魅力をもつ「半月山」について、その魅力やハイキングコース、登山口アクセス、駐車場、観光や温泉情報もあわせてご紹介します。

出典:PIXTA(半月山から望む中禅寺湖と男体山)

半月山の中腹からの眺めは、中禅寺湖や男体山などの日光山系を見渡せるビューポイントとして有名。華厳ノ滝や日光東照宮などの世界遺産観光とあわせ、多くの人が訪れています。また、山頂近くまで車でもアクセスでき、半月山第二駐車場からも豊かな自然の風景を楽しむことができます。

出典:PIXTA(半月山から望む中禅寺湖と湖畔)

半月山展望台は、紅葉で色づく時期になるとさらに人気。赤やオレンジ、黄色の鮮やかな紅葉が、景色いっぱいに広がります。毎年、紅葉が見頃となる10月中旬~下旬に、日光の美しい紅葉を見に訪れる観光客で賑わうため渋滞になることも。早めの時間は比較的空いていることが多いのでおすすめです。

・春… アカヤシオの花が見頃を迎える5月が、一年の内で2番目に人気。

・夏… 非常に暑くなる夏に訪れる人はわずか。

・秋… 紅葉が見頃を迎える10月中旬から観光客が一気に増加。

・冬… 雪に閉ざされるので、訪れる人はほとんどいません。

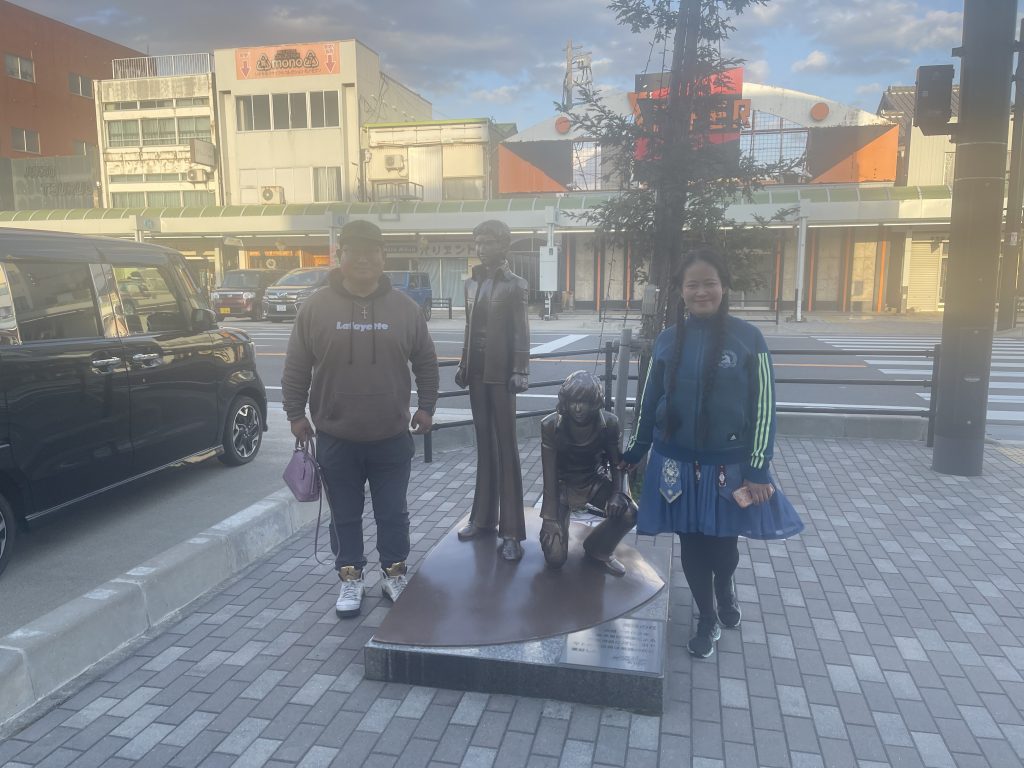

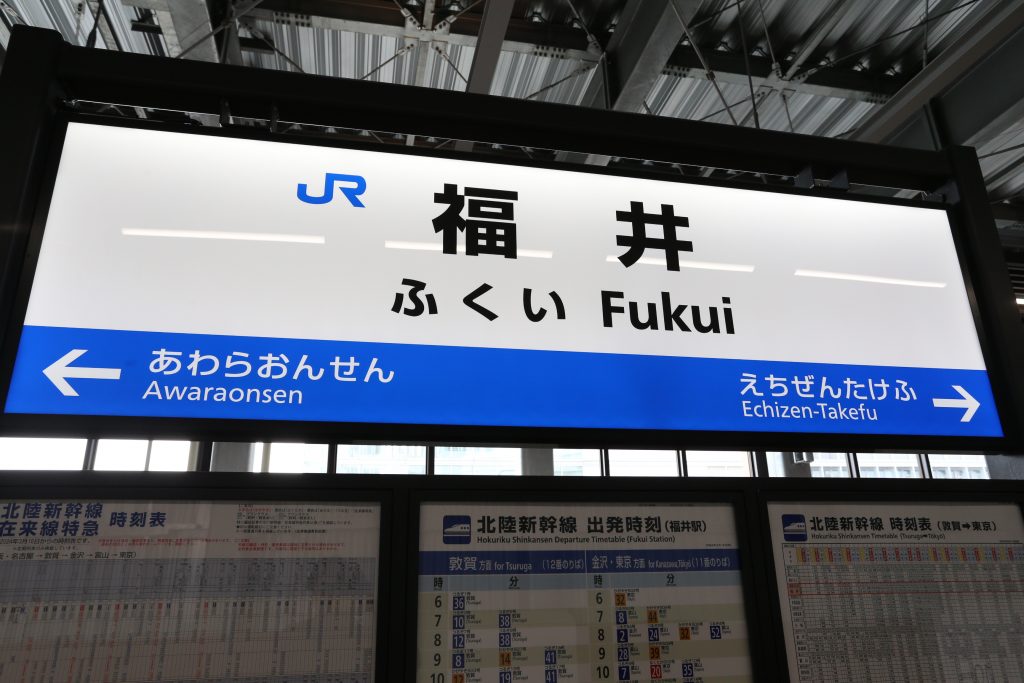

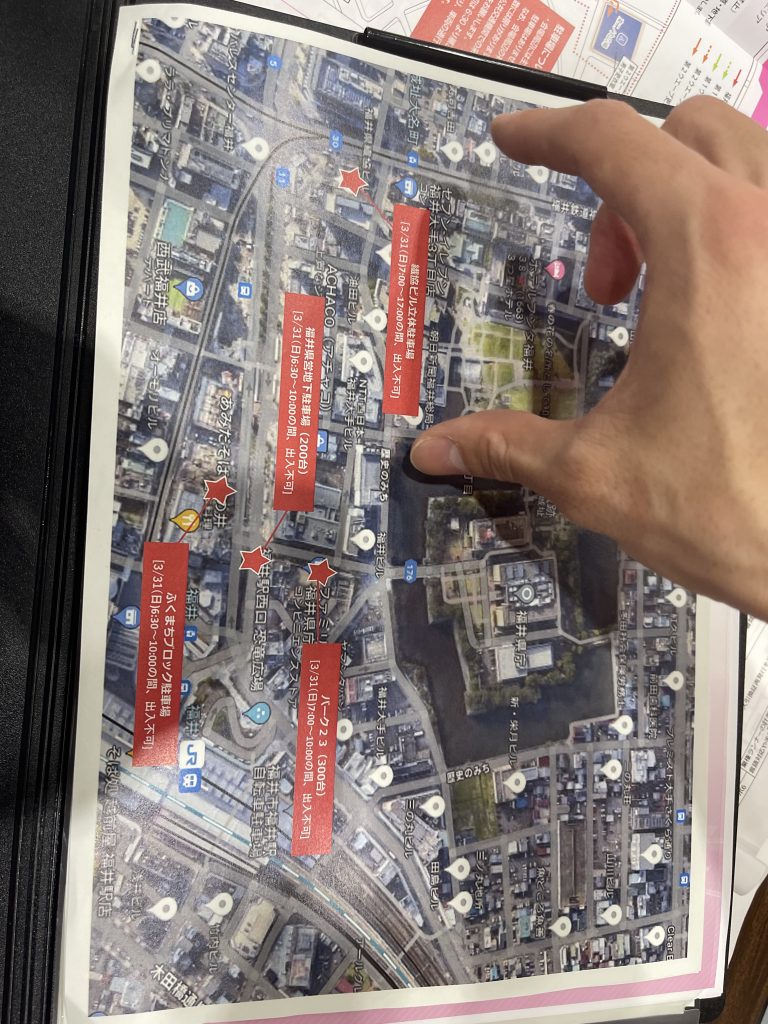

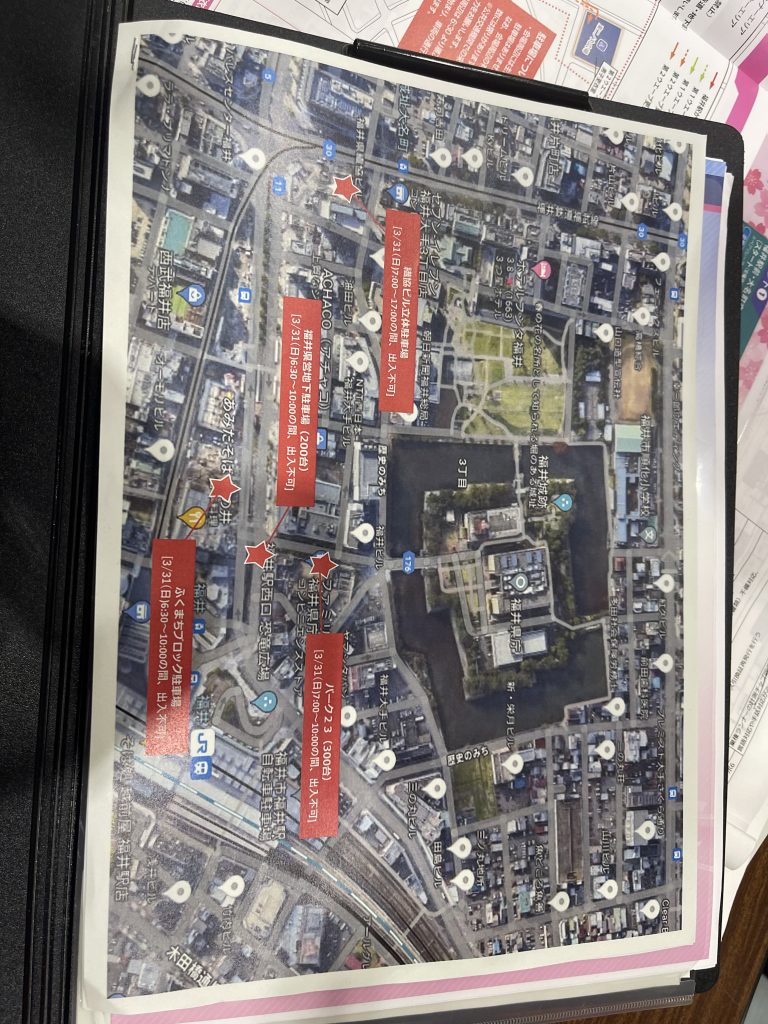

敦賀駅から氣比神宮までつづく商店街、通称シンボルロードには、漫画家・松本零士(1938~2023年)のアニメ「銀河鉄道999(スリーナイン)」と「宇宙戦艦ヤマト」の名場面をストーリー順に再現した28体のモニュメントが並んでいる。敦賀は、新橋~金ヶ崎(後に敦賀港駅と改称)間を結ぶ「欧亜国際連絡列車」の発着駅として、かつて重要な位置を占めていた。これらのモニュメントは、1999年に敦賀開港100周年を記念して設置されたもの。