《师说》是唐代文学家韩愈创作的一篇议论文。文章阐说从师求学的道理,讽刺耻于相师的世态,教育了青年,起到转变风气的作用。文中列举正反面的事例层层对比,反复论证,论述了从师表学习的必要性和原则,批判了当时社会上“耻学于师”的陋习,表现出非凡的勇气和斗争精神,也表现出作者不顾世俗独抒己见的精神。全文篇幅虽不长,但涵义深广,论点鲜明,结构严谨,说理透彻,富有较强的说服力和感染力。

师说

古之学者1必有师。师者,所以传道受业解惑也2。人非生而知之3者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也4,终不解矣。生乎吾前5,其闻6道也固先乎吾,吾从而师之7;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也8,夫庸知其年之先后生于吾乎9?是故10无11贵无贱,无长无少,道之所存12,师之所存也。

嗟乎!师道13之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:“三人行,则必有我师”。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。 [2]

古代求学的人一定有老师。老师,是可以依靠来传授道理、教授学业、解答疑难问题的。人不是生下来就懂得道理的,谁能没有疑惑?有了疑惑,如果不跟从老师学习,那些成为疑难问题的,就最终不能理解了。生在我前面,他懂得道理本来就早于我,我应该跟从他把他当作老师;生在我后面,如果他懂得的道理也早于我,我也应该跟从他把他当作老师。我是向他学习道理啊,哪管他的生年比我早还是比我晚呢?因此,无论地位高低贵贱,无论年纪大小,道理存在的地方,就是老师存在的地方。

唉,古代从师学习的风尚不流传已经很久了,想要人没有疑惑难啊!古代的圣人,他们超出一般人很远,尚且跟从老师而请教;现在的一般人,他们的才智低于圣人很远,却以向老师学习为耻。因此圣人就更加圣明,愚人就更加愚昧。圣人之所以能成为圣人,愚人之所以能成为愚人,大概都出于这吧?人们爱他们的孩子,就选择老师来教他,但是对于他自己呢,却以跟从老师学习为可耻,真是糊涂啊!那些孩子们的老师,是教他们读书,帮助他们学习断句的,不是我所说的能传授那些道理,解答那些疑难问题的。一方面不通晓句读,另一方面不能解决疑惑,不通晓文句的去向老师请教,有疑惑不能理解的却不向老师请教;小的方面倒要学习,大的方面反而放弃不学,我没看出那种人是明智的。巫医乐师和各种工匠这些人,不以互相学习为耻。士大夫这类人,听到称“老师”称“弟子”的,就成群聚在一起讥笑人家。问他们为什么讥笑,就说:“他和他年龄差不多,道德学问也差不多,以地位低的人为师,就觉得羞耻,以官职高的人为师,就近乎谄媚了。”唉!古代那种跟从老师学习的风尚不能恢复,从这些话里就可以明白了。巫医乐师和各种工匠这些人,君子们不屑一提,现在他们的见识竟反而赶不上这些人,真是令人奇怪啊!

圣人没有固定的老师。孔子曾以郯子、苌弘、师襄、老聃为师。郯子这些人,他们的贤能都比不上孔子。孔子说:“几个人一起走,其中一定有可以当我的老师的人。”因此学生不一定不如老师,老师不一定比学生贤能,听到的道理有早有晚,学问技艺各有专长,如此罢了。

李家的孩子蟠,年龄十七,喜欢古文,六经的经文和传文都普遍地学习了,不受时俗的拘束,向我学习。我赞许他能够遵行古人从师的途径,写这篇《师说》来赠送他。 [5]

《师说》大约是作者于贞元十七年至十八年(801—802),在京任国子监四门博士时所作。贞元十七年(801),辞退徐州官职,闲居洛阳传道授徒的作者,经过两次赴京调选,方于当年十月授予国子监四门博士之职。此时的作者决心借助国子监这个平台来振兴儒教、改革文坛,以实现其报国之志。但来到国子监上任后,却发现科场黑暗,朝政腐败,吏制弊端重重,致使不少学子对科举入仕失去信心,因而放松学业;当时的上层社会,看不起教书之人。在士大夫阶层中存在着既不愿求师,又“羞于为师”的观念,直接影响到国子监的教学和管理。作者对此痛心疾首,借用回答李蟠的提问撰写这篇文章,以澄清人们在“求师”和“为师”上的模糊认识。 [6]

文中虽也正面论及师的作用、从师的重要性和以什么人为师等问题,但重点是批判当时流行于士大夫阶层中的耻于从师的不良风气。就文章的写作意图和主要精神看,这是一篇针对性很强的批驳性论文。

文章开头一段,先从正面论述师道:从师的必要性和从师的标准(以谁为师)。劈头提出“古之学者必有师”这个论断,紧接着概括指出师的作用:“传道受业解惑”,作为立论的出发点与依据。从“解惑”(道与业两方面的疑难)出发,推论人非生而知之者,不能无惑,惑则必从师的道理;从“传道”出发,推论从师即是学道,因此无论贵贱长幼都可为师,“道之所存,师之所存也”。这一段,层层顶接,逻辑严密,概括精炼,一气呵成,在全文中是一个纲领。这一段的“立”,是为了下文的“破”。一开头郑重揭出“古之学者必有师”,就隐然含有对“今之学者”不从师的批判意味。势如风雨骤至,先声夺人。接着,就分三层从不同的侧面批判当时士大夫中流行的耻于从师的不良风气。先以“古之圣人”与“今之众人”作对比,指出圣与愚的分界就在于是否从师而学;再以士大夫对待自己的孩子跟对待自己在从师而学问题上的相反态度作对比,指出这是“小学而大遗”的糊涂作法;最后以巫医、乐师、百工不耻相师与士大夫耻于相师作对比,指出士大夫之智不及他们所不齿的巫医、乐师、百工。作者分别用“愚”、“惑”、“可怪”来揭示士大夫耻于从师的风气的不正常。由于对比的鲜明突出,作者的这种贬抑之辞便显得恰如其分,具有说服力。

在批判的基础上,文章又转而从正面论述“圣人无常师”,以孔子的言论和实践,说明师弟关系是相对的,凡是在道与业方面胜过自己或有一技之长的人都可以为师。这是对“道之所存,师之所存”这一观点的进一步论证,也是对士大夫之族耻于师事“位卑”者、“年近”者的现象进一步批判。

文章的最后一段,交待作这篇文章的缘由。李蟠“能行古道”,就是指他能继承久已不传的“师道”,乐于从师而学。因此这个结尾不妨说是借表彰“行古道”来进一步批判抛弃师道的今之众人。“古道”与首段“古之学者必有师”正遥相呼应。

在作者的论说文中,《师说》是属于文从字顺、平易畅达一类的,与《原道》一类豪放磅礴、雄奇桀傲的文章显然有别。但在平易畅达中仍贯注着一种气势。这种气势的形成,有多方面的因素。

首先是理论本身的说服力和严密的逻辑所形成的夺人气势。作者对自己的理论主张高度自信,对事理又有透彻的分析,因而在论述中不但步骤严密,一气旋折,而且常常在行文关键处用极概括而准确的语言将思想的精粹鲜明地表达出来,形成一段乃至一篇中的警策,给读者留下强烈深刻的印象。如首段在一路顶接,论述从师学道的基础上,结尾处就势作一总束:“是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。”大有如截奔马之势。“圣人无常师”一段,于举孔子言行为例之后,随即指出:“是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。闻道有先后,术业有专攻,如是而已。”从“无常师”的现象一下子引出这样透辟深刻的见解,有一种高瞻远瞩的气势。

其次是硬转直接,不作任何过渡,形成一种陡直峭绝的文势。开篇直书“古之学者必有师”,突兀而起,已见出奇;中间批判不良风气三小段,各以“嗟乎”、“爱其子”、“巫医、乐师、百工之人”发端,段与段问,没有任何承转过渡,兀然峭立,直起直落,了不相涉。这种转接发端,最为韩愈所长,读来自觉具有一种雄直峭兀之势。

此外,散体中参入对偶与排比句式,使奇偶骈散结合,也有助于加强文章的气势。 [7]

柳宗元《答韦中立论师道书》:孟子称人之患在好为人师。由魏晋氏以下,人益不事师。今之世不闻有师。有辄哗笑之以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,抗颜而为师,世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言词,愈以是得狂名。 又《答严厚舆论师道书》:言道讲古穷文辞以为师,则固吾属事。仆才能勇敢不如韩退之,故又不为人师。人之所见有异同,吾子无以韩责我。

朱熹《朱子考异》:余观退之《师说》云:“弟子不必不如师,师不必贤于弟子。”其言非好为人师者也。学者不归子厚,归退之,故子厚有此说耳。

黄震《黄氏日抄》:前起后收,中排三节,皆以轻重相形。初以圣与愚相形,圣且从师,况愚乎?次以子与身相似,子且择师,况身乎?次以巫医、乐师、百工与士大夫相形,巫、乐、百工且从师,况士大夫乎?公之提诲后学,亦可谓深切著明矣。而文法则自然而成者也。

程端礼《昌黎文式》:此篇有诗人讽喻法,读之自知师道不可废。

茅坤《唐宋八大家文钞》:昌黎当时抗师道,以号召后辈,故为此倡赤帜云。

蔡世远《古文雅正》:师道立则善人多。汉世经学详明者,以师弟子相承故也。宋代理学昌明者,以师弟子相信故也。唐时知道者,独有一韩子,而当时又少肯师者,即如张文昌、李习之、皇甫持正,韩子得意弟子也,然诸人集中亦鲜推尊为师者,况其它乎?以此知唐时气习最重,故韩子痛切言之。唐学不及汉宋者,亦以此也。

储欣《唐宋十大家全集录·昌黎先生全集录》:题易迂,就浅处指点,乃无一点迂气。曾、王理学文,似未解此。又云:以眼前事指点化诲,使人易知,颇与《讳辩》一例。

孙琮《山晓阁选唐大家韩昌黎全集》:大意是欲李氏子能自得师,故一起提出师之为道,以下便说师无长幼贵贱,惟人自择。借写时人不肯从师,历引童子、巫医、孔子喻之,总是欲其能自得师。劝勉李氏子蟠,非是訾议世人。

爱新觉罗·玄烨《古文渊鉴》引洪迈:此文如常山蛇势,救首救尾,段段有力,学者宜熟读。

林云铭《韩文起》:其行文错综变化,反复引证,似无段落可寻。一气读之,只觉意味无穷。

吴楚材、吴调侯《古文观止》:通篇只是“吾师道也”一语,言触处皆师,无论长幼贵贱,惟人自择。因借时人不肯从师,历引童子、巫医、孔子喻之,总是欲李氏子能自得师,不必谓公慨然以师道自任,而作此以倡后学也。

张伯行《唐宋八大家文钞》:师者,师其道也,年之先后,位之尊卑,自不必论。彼不知求师者,曾百工之不若,乌有长进哉!《说命》篇曰:“德无常师。”朱子释之,以为天下之德,无一定之师,惟善是从。则凡有善者,皆可师,亦此意也。

方苞《方望溪先生全集·集外文·古文约选》:自“人非生而知之者”至“吾未见其明也”,言解惑。自“巫医乐师百工之人”至“如是而已”,言授业。而皆以传道贯之,盖舍授业无所谓传道也。

浦起龙《古文眉诠》:柳子谓韩子犯笑侮,收召后学,抗颜而为师,作《师说》,故知“师道不传”及“耻”“笑”等字,是著眼处。世不知古必有师,徒以为年不先我,以为不必贤于我,风俗人心,浇可知已。韩子见道于文,起衰八代,思得吾与,借李氏子发所欲言,不敢以告年长而自贤者,而私以告十七岁人,思深哉。

何焯《义门读书记》引李锺伦:“无贵无贱”,见不当挟贵;“无少无长”,见不当挟长;“圣人出人也远矣,犹且从师”,见不当挟贤。后即此三柱而申之。童子之师是年不相若者,引起世俗以年相若相师为耻;巫医、乐师、百工是无名位之人,引起世俗以官位不同相师为耻,而语势错综,不露痕也。 [8-10]

韩愈(768—824),字退之,河内河阳(今河南孟县)人。因其郡望在昌黎,故世称“韩昌黎”。德宗贞元八年(792)登进士第。贞元十九年(803),因言关中旱灾,触怒权臣,被贬为阳山令。宪宗元和元年(806)召拜国子博士。元和十二年(817)从裴度讨淮西吴元济有功,升任刑部侍郎元和十四年,上表谏迎佛骨,贬潮州刺史,后历任国子祭酒、吏部侍郎、京兆尹等职。大力倡导古文运动,其散文被列为“唐宋八大家”之首,与柳宗元并称“韩柳”。主张“以文为诗”,作诗力求新奇,且多议论。《全唐诗》存其诗十卷。有诗文合编《昌黎先生文集》。

《逍遥游》是战国时期哲学家、文学家庄周的代表作,为道家经典《庄子》的首篇,在思想上和艺术上都可作为《庄子》一书的代表。此文主题是追求一种绝对自由的人生观。作者认为,只有忘却物我的界限,达到无己、无功、无名的境界,无所依凭而游于无穷,才是真正的“逍遥游”。文章先是通过大鹏与蜩、学鸠等小动物的对比,阐述了“小”与“大”的区别;在此基础上作者指出,无论是不善飞翔的蜩与学鸠,还是能借风力飞到九万里高空的大鹏,甚至是可以御风而行的列子,它们都是“有所待”而不自由的,从而引出并阐述了“至人无己,神人无功,圣人无名”的道理;最后通过惠子与庄子的“有用”“无用”之辩,说明不为世所用才能“逍遥”。全文想象丰富,构思新颖,雄奇怪诞,汪洋恣肆,字里行间里洋溢着浪漫主义精神。

逍遥游1

北冥有鱼2,其名为鲲3。鲲之大,不知其几千里也4;化而为鸟,其名为鹏5。鹏之背,不知其几千里也;怒而飞6,其翼若垂天之云7。是鸟也,海运则将徙于南冥8。南冥者,天池也9。《齐谐》者10,志怪者也11。《谐》之言曰:“鹏之徙于南冥也,水击三千里12,抟扶摇而上者九万里13,去以六月息者也14。”野马也15,尘埃也16,生物之以息相吹也17。天之苍苍18,其正色邪19?其远而无所至极邪20?其视下也21,亦若是则已矣。且夫水之积也不厚22,则其负大舟也无力23。覆杯水于坳堂之上24,则芥为之舟25;置杯焉则胶26,水浅而舟大也。风之积也不厚,则其负大翼也无力27。故九万里,则风斯在下矣28,而后乃今培风29;背负青天,而莫之夭阏者30,而后乃今将图南31。蜩与学鸠笑之曰32:“我决起而飞33,抢榆枋而止34,时则不至35,而控于地而已矣36,奚以之九万里而南为37?”适莽苍者38,三餐而反39,腹犹果然40;适百里者,宿舂粮41;适千里者,三月聚粮42。之二虫又何知43!小知不及大知44,小年不及大年45。奚以知其然也?朝菌不知晦朔46,蟪蛄不知春秋47,此小年也。楚之南有冥灵者48,以五百岁为春,五百岁为秋;上古有大椿者49,以八千岁为春,八千岁为秋。此大年也。而彭祖乃今以久特闻50,众人匹之51,不亦悲乎52?

汤之问棘也是已53:“穷发之北54,有冥海者,天池也。有鱼焉,其广数千里,未有知其修者55,其名为鲲。有鸟焉,其名为鹏,背若泰山,翼若垂天之云;抟扶摇羊角而上者九万里56,绝云气57,负青天,然后图南,且适南冥也。斥鷃笑之曰58:‘彼且奚适也?我腾跃而上,不过数仞而下59,翱翔蓬蒿之间60,此亦飞之至也61。而彼且奚适也?’”此小大之辩也62。

故夫知效一官63、行比一乡64、德合一君、而征一国者65,其自视也66,亦若此矣67。而宋荣子犹然笑之68。且举世誉之而不加劝69,举世非之而不加沮70,定乎内外之分71,辩乎荣辱之境72,斯已矣73。彼其于世,未数数然也74。虽然75,犹有未树也76。夫列子御风而行77,泠然善也78,旬有五日而后反79。彼于致福者80,未数数然也。此虽免乎行,犹有所待者也81。若夫乘天地之正82,而御六气之辩83,以游无穷者84,彼且恶乎待哉85?故曰:至人无己86,神人无功87,圣人无名88。

尧让天下于许由89,曰:“日月出矣,而爝火不息90;其于光也,不亦难乎?时雨降矣,而犹浸灌91;其于泽也,不亦劳乎?夫子立而天下治92,而我犹尸之93;吾自视缺然94,请致天下95。”许由曰:“子治天下,天下既已治也;而我犹代子,吾将为名乎?名者,实之宾也96;吾将为宾乎?鹪鹩巢于深林97,不过一枝;偃鼠饮河98,不过满腹。归休乎君99,予无所用天下为100!庖人虽不治庖101,尸祝不越樽俎而代之矣102!”

肩吾问于连叔曰103:“吾闻言于接舆104,大而无当105,往而不反106。吾惊怖其言107。犹河汉而无极也108;大有径庭109,不近人情焉。”连叔曰:“其言谓何哉?”曰:“藐姑射之山110,有神人居焉。肌肤若冰雪,淖约若处子111,不食五谷,吸风饮露,乘云气,御飞龙,而游乎四海之外;其神凝112,使物不疵疠而年谷熟113。吾以是狂而不信也114。”连叔曰:“然。瞽者无以与乎文章之观115,聋者无以与乎钟鼓之声。岂唯形骸有聋盲哉116?夫知亦有之!是其言也犹时女也117。之人也118,之德也,将旁礴万物以为一119,世蕲乎乱120,孰弊弊焉以天下为事121!之人也,物莫之伤:大浸稽天而不溺122,大旱金石流,土山焦而不热。是其尘垢秕糠将犹陶铸尧舜者也123,孰肯以物为事124?”宋人资章甫而适诸越125,越人断发文身126,无所用之。尧治天下之民,平海内之政,往见四子藐姑射之山127,汾水之阳128,窅然丧其天下焉129。

惠子谓庄子曰130:“魏王贻我大瓠之种131,我树之成132,而实五石133。以盛水浆,其坚不能自举也。剖之以为瓢,则瓠落无所容134。非不呺然大也135,吾为其无用而掊之136。”庄子曰:“夫子固拙于用大矣。宋人有善为不龟手之药者137,世世以洴澼絖为事138。客闻之,请买其方百金。聚族而谋曰139:‘我世世为洴澼絖,不过数金,今一朝而鬻技百金140,请与之。’客得之,以说吴王141。越有难142,吴王使之将143,冬,与越人水战,大败越人。裂地而封之144。能不龟手一也145,或以封,或不免于洴澼絖,则所用之异也。今子有五石之瓠,何不虑以为大樽146,而浮于江湖,而忧其瓠落无所容?则夫子犹有蓬之心也夫147!”

惠子谓庄子曰:“吾有大树,人谓之樗148。其大本拥肿而不中绳墨149,其小枝卷曲而不中规矩150,立之涂151,匠人不顾。今子之言大而无用,众所同去也。”庄子曰:“子独不见狸狌乎152?卑身而伏,以候敖者153;东西跳梁154,不辟高下;中于机辟155,死于罔罟156。今夫斄牛157,其大若垂天之云。此能为大矣,而不能执鼠158。今子有大树,患其无用,何不树之于无何有之乡159,广莫之野160,彷徨乎无为其侧161,逍遥乎寝卧其下。不夭斤斧162,物无害者,无所可用,安所困苦哉!” [1-2]

1.逍遥游:没有任何束缚、自由自在地活动。逍遥,闲适自得、无拘无束的样子。

2.北冥:北海,因海水深黑而得名。冥,通“溟”,指广阔幽深的大海。下文的“南冥”和“冥海”都用此意。

3.鲲(kūn):本指鱼卵,此处借用为表大鱼之名。这符合庄子的《齐物论》本旨和庄子的独特的奇诡文风。

4.不知其几千里也:不知道它有几千里大。一说“几”本义为极微小,引申为“极为接近”,此处当解释为“尽”;因为《庄子》一书中表数量的词都用“数”,如“数仞”“数金”。

5.鹏:古“凤”字,此处借用为表大鸟之名。

6.怒:振奋,这里指用力鼓动翅膀。

7.垂天:天边。一说遮天。垂,通“陲”,边际。

8.海运:海水运动,此处指汹涌的海涛。徙:迁移。

9.天池:天然形成的池子。

10.《齐谐》:志怪小说集。《隋书·经籍志》史部杂传类著录,七卷,题宋散骑侍郎东阳无疑撰。《旧唐志》同, 《新唐志》入小说家类。亡于赵宋,遗文散见于《艺文类聚》《法苑珠林》《初学记》《白孔六帖》等类书中,其中《太平广记》《太平御览》征引最多。

11.志怪:记述怪异的故事。志,记载。

12.水击:“击水”一词的倒装,形容大鹏起飞时翅膀拍击水面的壮观景象。

13.抟(tuán):盘旋上升。扶摇:旋风。

14.去:离开。息:气息,指风。

15.野马:云雾之气变化腾涌成野马的样子。

16.尘埃:空中游尘。

17.以息相吹也:以气息相互吹拂所致。

18.苍苍:深蓝色。

19.其:或许。正色:真正的颜色。

20.邪(yé):通“耶”,疑问词。

21.其视下也:它(指鹏)向下俯视。

22.且夫:助词,无实义,起提示下文的作用。

23.负:承载。

24.覆:倒。坳(ào)堂:屋前地上的洼坑。

25.芥:小草。

26.置:放。焉:兼词,于此,在这里。胶:动词,粘住地面动不了。

27.则其负大翼也无力:就没有力量托起鹏巨大的翅膀。

28.则风斯在下矣:风就在大鹏的下面(说明风有九万里深厚)。

29.而后乃今:“今而后乃”的倒装。相当于“这时……然后才”。培风:乘风。培,凭。

30.夭(yāo):挫折。阏(è):阻碍。

31.图南:图谋飞往南方。

32.蜩(tiáo):蝉。学鸠(jiū):斑鸠一类的小鸟。

33.决起:迅速跃起。决(xuè),同“赽”,迅疾。

34.抢:撞到,碰到。一作“枪”。榆枋(fāng):泛指树木。榆,榆树。枋,檀木。

35.时则:时或。

36.控:投下,落下来。

37.奚(xī)以:何必,哪里用得着。之:往。为:句末疑问语气词,相当于“呢”。

38.适:去,往。莽(mǎng)苍:草色苍莽的郊野。

39.三餐:指一天。反:通“返”,返回,下同。

40.犹:还是。果然:饱足的样子。

41.宿:隔夜,头一夜。舂(chōng)粮:把谷物的壳捣掉,指准备粮食。

42.三月聚粮:准备三个月的粮食。

43.之:指示代词,这。二虫:指蜩和学鸠。虫,古代对动物的统称,如大虫指老虎,老虫指老鼠,长虫指蛇。又何知:又怎么会知晓呢。

44.小知(zhì):小聪明。知,通“智”,下同。大知:大智慧。

45.小年:短命。大年:长寿。

46.朝菌:一种朝生暮死的菌类植物。晦(huì)朔(shuò):月亮的盈缺。晦,每月的最后一天。朔,每月的第一天。

47.蟪(huì)蛄(gū):寒蝉,春生夏死或夏生秋死。春秋:一整年。

48.冥灵:大树名,一说大龟名。

49.大椿(chūn):树名。

50.彭祖:传说中寿达八百岁的人物。乃今:而今,现在。久:长寿。

51.匹之:和他相比。匹,比。

52.悲:可悲。

53.汤:商朝的建立者。棘:人名,相传是商汤时的大夫。是已:就是这样,表示肯定。

54.穷发:草木不生的地方。发,草木。

55.修:长。

56.羊角:像羚羊角的旋风。

57.绝云气:穿越云气。绝,超越。

58.斥鷃(yàn):小池泽中的一种小雀。

59.仞:古代长度单位。周代以八尺为一仞,汉代以七尺为一仞。

60.翱翔蓬蒿(hāo)之间:翱翔在蓬木蒿草之间。

61.至:极致。

62.辩:通“辨”,区别。

63.效:功效,此处引申为胜任。

64.行:品行。比:团结。

65.而:通“能”,能力。

66.其:指上述四种人。自视:看待自己。

67.此:指斥鷃。

68.宋荣子:战国中期的思想家。犹然:讥笑的样子。

69.举:全。誉:赞美。劝:勉励,奋发。

70.非:非难,指责。沮:沮丧。

71.内:主观。外:客观。分:分际。

72.辩:通“辨”,辨明。境:界限。

73.斯:这样,如此。已:而已。指宋荣子的智德仅此而已。

74.数(shuò)数然:急切追求的样子。

75.虽然:即便如此。虽,即使。

76.树:树立,建树。

77.列子:郑国人,名御寇,战国时代思想家。传说能御风而行。著有《列子》八篇。文段借列子乘风飞行,表明有待的道理。御:驾驭。

78.泠(líng)然:轻妙的样子。善:美妙。

79.旬有(yòu)五日:十五天。旬,十天。有,通“又”。

80.致福:得福。

81.有所待:有所凭借。待,依靠。庄子的“有待”与“无待”是哲学范畴,指的是事物有否条件性。全句是指列子即使可乘风飞行,也仍然不得不凭借他物。

82.若夫:至于。乘:顺。天地之正:天地万物的本性。正,自然本性。

83.六气:指阴、阳、风、雨、晦、明。辩:通“变”,变化。与“正”相对。“正”为本根,“辩”为派生。

84.以游无穷:行游于绝对自由的境界。无穷,绝对自由的境界。

85.恶(wū)乎待哉:还用什么凭借呢?恶,什么。反问句式加强了“无所待”的意义。

86.至人:极致的人,庄子心目中境界最高的人。至人、神人、圣人,三者名异实同。无己:指至人破除自我偏执,扬弃小我,摒绝功名束缚的本我,追求绝对自由、通达,物我相忘的境界。

87.无功:顺应大道不示功名。

88.无名:不求名望。“至人无己”是庄子体悟的最高人格境界;“神人无功”是庄子无治主义政治观的表达;“圣人无名”是庄子扬弃功名、去除外物束缚的人生追求。

89.尧:传说中的帝王。许由:古代尧时的隐士。此人还见于《徐无鬼》《外物》等篇,皆记述许由拒位之事。

90.爝(jué)火:火把、火炬。

91.浸灌:侵润灌溉。

92.夫子:先生,指许由。治:太平。

93.尸:掌管,主持。

94.缺然:缺乏能力的样子。

95.致:赠与,送给。

96.宾:派生物。

97.鹪(jiāo)鹩(liáo):一种小鸟。

98.偃鼠:即鼹鼠,善于钻洞。

99.归休乎君:“君归休乎”的倒装,君主您还是回去吧。

100.予无所用天下为:天下对我一点用也没有。为,语气助词。

101.庖(páo)人:厨师。庖,烹饪一类的事。

102.尸祝:古代祠庙中掌管祭祀的司仪。樽(zūn):酒器。俎(zǔ):盛肉的器具。

103.肩吾、连叔:都为庄子笔下的虚构的体道之士。《庄子》一书,此类人物很多,即使是史上确有其人的,也是一副“道家”腔调、“道家”风格,甚至孔子有时也不例外。

104.接舆(yú):楚国隐士,姓陆,名通,字接舆,与孔子同时。此处庄子有自喻接舆的意思。

105.大而无当:宏达而不适当。无当,不切实际。

106.往而不反:一往无前而不回头。

107.惊怖:惊恐。

108.河汉:天上的银河。极:边。

109.大有径庭:比喻差别极大。径,门外路径。庭,庭院。

110.藐(miǎo):通“邈”,遥远。姑射:传说中的仙山名。

111.淖(chuò)约:柔美的姿态。淖,通“绰”。处子:处女。

112.凝:凝聚专一。

113.疵(cī)疠(lì):指疾病,灾害。年谷:指庄稼。

114.狂:借用为“诳”,谎言。

115.瞽(gǔ):盲人。文章:纹理色彩。文,通“纹”。全句是指为纹理色彩对盲人毫无意义。观:景象。

116.岂唯:难道只有。形骸:形体。

117.时:通“是”,这。女:通“汝”,你。

118.之:这样。

119.旁礴万物以为一:混同天地万物为纯一。旁礴,混同,无所不包容。旁,通“磅”。

120.世蕲(qí)乎乱:世人喜求纷纷扰扰。蕲,祈求。乱,纷扰,倾轧。

121.孰:谁,指神人。弊弊:劳神苦思的样子。

122.大浸:大水,洪水。稽:至,到达。溺:淹。

123.尘垢(gòu)秕(bǐ)糠:尘土、污垢、秕谷、糠皮,指糟粕。陶铸:原指烧制陶器、熔铸金属,这里指造就培育。

124.物:事,指世俗事务。

125.资章甫:贩卖衣帽。资,买卖。章,冠、帽。甫,衣服。适诸越:到越国去。适,往。

126.断发:剪发。文身:往身上刺花纹。

127.四子:旧注指王倪、啮缺、被衣、许由四人,实为虚构的人物。

128.汾(fén)水之阳:汾河北面。古人以山南水北为阳,山北水南为阴。

129.窅(yǎo)然丧其天下焉:怅怅然忘却了天下。窅然,怅然自失的样子。

130.惠子:即惠施,庄子的朋友,先秦时期的杰出代表人物。

131.魏王:即魏惠王。由于魏国曾定都大梁,所以魏国也称为梁国,因此魏惠王即《孟子》中的梁惠王。贻:赠给。大瓠(hù)之种:大葫芦的种子。瓠,葫芦。

132.树:培植。

133.实:容纳。石(dàn):即“禾石”,古代重量单位,相当于一百二十斤。

134.落:平浅的样子。无所容:无可容之物。

135.呺(xiāo)然:空空的样子。

136.掊(pǒu):打破,砸烂。

137.为:配制。不龟手之药:防止冻伤的药。龟,通“皲”,皮肤冻裂,下同。

138.洴(píng)澼(pì):漂洗。絖(kuàng):通“纩”,絮衣服的丝绵。

139.聚族:召集同族的人。

140.鬻(yù)技:出卖、转让技术。

141.说(shuì):游说。

142.越有难:越国入侵吴国。难,发动军事行动。

143.将:率领军队。

144.裂地:划拨出一块土地。封:封赏。

145.龟手:指手足皮肤受冻而开裂。

146.何不虑:为什么不系缚。樽:腰舟。可以捆在腰间漂浮在水上。

147.蓬之心:即蓬心,心有茅塞,比喻不能通达,见识肤浅。蓬,一种茎叶不直的草。

148.樗(chū):一种木质低劣的乔木。

149.大本:主干。拥肿:肥粗不端正。拥,通“臃”。中:符合。绳墨:木匠画直线的工具。

150.规矩:木匠用以画圆、方的工具。

151.涂:通“途”,道路上。

152.狸:野猫。狌(shēng):黄鼠狼。

153.敖:通“遨”,遨游。

154.跳梁:跳跃腾挪。梁,通“踉”,跳跃。

155.中:踩中,触到。机辟:弩机陷阱,捕猎走兽的工具。

156.罔(wǎng):通“网”,罗网。罟(gǔ):网的总称。

157.斄(lí)牛:即牦牛。

158.执:捉拿。

159.无何有之乡:宽旷无人的地方。无何有,什么都没有。

160.广莫:广漠。莫,通“漠”。野:旷野。

161.彷(páng)徨(huáng):游逸自得。无为:随意,悠然。

162.夭:折断,砍伐。斤:大斧头。 [2-7]

北方的大海里有一条鱼,它的名字叫鲲。鲲的体积,不知道大到有几千里。变化成为鸟,它的名字就叫做鹏。鹏的脊背,真不知道长到有几千里;当它奋起而飞的时候,那展开的翅膀就好像天边的云。这只鹏鸟,当海动风气的时候就要迁徙到南方的大海去了。南方的大海是一个天然的大池子。《齐谐》是一部专门记载怪异事情的书。这本书上记载:“鹏往南方的大海迁徙的时候,翅膀拍打水面,能激起三千里的浪涛,环绕着旋风飞上了九万里的高空,乘着六月的风离开了北海。”像野马奔腾一样的游气,飘飘扬扬的尘埃,都是活动着的生物的气息相互吹拂所致。天空是那么湛蓝湛蓝的,难道就是它真正的颜色吗?还是因为天空高远而看不到尽头呢?鹏鸟从高空往下看的时候,也不过就像这个样子罢了。如果聚集的水不深,那么它就没有负载一艘大船的力量了。在堂前低洼的地方倒上一杯水,一棵小草就能被当作是一艘船,放一个杯子在上面就会被粘住,这是水浅而船却大的原因。如果聚集的风不够强大的话,那么负载一个巨大的翅膀也就没有力量了。因此,鹏在九万里的高空飞行,风就在它的身下了,凭借着风力,背负着青天毫无阻挡,然后才开始朝南飞。蝉和小斑鸠讥笑鹏说:“我们奋力而飞,碰到榆树和檀树就停止,有时飞不上去,落在地上就是了。何必要飞九万里到南海去呢?”到近郊去的人,只带当天吃的三餐粮食,回来肚子还是饱饱的;到百里外的人,要用一整夜时间舂米准备干粮;到千里外的人,要聚积三个月的粮食。蝉和小斑鸠这两只小虫、鸟又知道什么呢。小智比不上大智,短命比不上长寿。怎么知道是这样的呢?朝生暮死的菌类不知道是一天。春生夏死、夏生秋死的寒蝉,不知道一年的时光,这就是短命。楚国的南方有一种大树,它把五百年当作一个春季,五百年当作一个秋季。上古时代有一种树叫做大椿,它把八千年当作一个春季,八千年当作一个秋季,这就是长寿。可是彭祖到如今还是以年寿长久而闻名于世,人们与他攀比,岂不可悲可叹!

商汤问棘的话也是这样的:“在草木不生的极远的北方,有个很深的大海,那就是天池。里面有条鱼,它的身子有几千里宽,没有人知道它有多长,它的名字叫做鲲。有一只鸟,它的名字叫做鹏。鹏的背像泰山,翅膀像天边的云;借着旋风盘旋而上九万里,超越云层,背负青天,然后向南飞翔,将要飞到南海去。小泽里的麻雀讥笑鹏说:‘它要飞到哪里去呢?我一跳就飞起来,不过数丈高就落下来,在蓬蒿丛中盘旋,这也是极好的飞行了。而它还要飞到哪里去呢?’”这就是小和大的不同了。

所以,那些才智能胜任一官的职守,行为能够庇护一乡百姓的,德行能投合一个君王的心意的,能力能够取得全国信任的,他们看待自己,也像上面说的那只小鸟一样。而宋荣子对这种人加以嘲笑。宋荣子这个人,世上所有的人都称赞他,他并不因此就特别奋勉,世上所有的人都诽谤他,他也并不因此就感到沮丧。他认定了对自己和对外物的分寸,分辨清楚荣辱的界限,就觉得不过如此罢了。他对待人世间的一切,都没有拼命去追求。即使如此,他还是有未达到的境界。列子乘风而行,飘然自得,驾轻就熟。十五天以后返回;他对于求福的事,没有拼命去追求。这样虽然免了步行,还是有所凭借的。倘若顺应天地万物的本性,驾驭着六气的变化,遨游于无穷的境地,他还要凭借什么呢?所以说:修养最高的人能任顺自然、忘掉自己,修养达到神化不测境界的人无意于求功,有道德学问的圣人无意于求名。

尧要把天下让给许由,说:“太阳月亮出来了,而小火把还不熄灭,它的亮度,要和日月相比不是太难了吗!及时雨降下了,还要灌溉田地,对于滋润禾苗,不是徒劳吗!你如果成了君王,天下一定大治,而我还徒居其位,我自己感到惭愧极了,请允许我把天下交给你。”许由说:“你治理天下,天下已经治理好了,而我再接替你,我岂不是为名而来吗?名,是依附于实的客体,我难道要做有名无实的客体吗?鹪鹩在深林中筑巢,只要一根树枝;鼹鼠饮河水,只要肚子喝饱。请你回去吧,天下对于我没有什么用!厨子虽然不下厨,主祭的人却不应该超越权限而代行厨子的职事。”

肩吾向连叔求教:“我从接舆那里听到谈话,大话连篇没有边际,一说下去就回不到原来的话题上。我十分惊恐他的言谈,就好像天上的银河没有边际,跟一般人的言谈差异甚远,确实是太不近情理了。”连叔问:“他说的是些什么呢?”肩吾转述道:“‘在遥远的姑射山上,住着一位神人,皮肤润白像冰雪,体态柔美如处女,不食五谷,吸清风饮甘露,乘云气驾飞龙,遨游于四海之外。他的神情那么专注,使得世间万物不受病害,年年五谷丰登。’我认为这全是虚妄之言,一点也不可信。”连叔听后说:“是呀!对于瞎子没法同他们欣赏花纹和色彩,对于聋子没法同他们聆听钟鼓的乐声。难道只是形骸上有聋与瞎吗?思想上也有聋和瞎啊!这话似乎就是说你肩吾的呀。那位神人,他的德行,与万事万物混同一起,以此求得整个天下的治理,谁还会忙忙碌碌把管理天下当成回事!那样的人哪,外物没有什么能伤害他,滔天的大水不能淹没他,天下大旱使金石熔化、土山焦裂,他也不感到灼热。他所留下的尘埃以及瘪谷糠麸之类的废物,也可造就出尧舜那样的圣贤仁君来,他怎么会把忙着管理万物当作己任呢!北方的宋国有人贩卖帽子到南方的越国,越国人不蓄头发满身刺着花纹,没什么地方用得着帽子。尧治理好天下的百姓,安定了海内的政局,到姑射山上、汾水北面,去拜见四位得道的高士,不禁怅然若失,忘记了自己居于治理天下的地位。”

惠子对庄子说:“魏王送给我大葫芦的种子,我种下后结出的葫芦大得可以容纳五石。用它来盛水,它却因质地太脆无法提举。切开它当瓠,又大而平浅无法容纳东西。我不是嫌它不大,只是因为它无用,我把它砸了。”庄子说:“你真不善于使用大的物件。宋国有个人善于制作防止手冻裂的药,他家世世代代都以漂洗丝絮为职业。有个客人听说了,请求用一百金来买他的药方。这个宋国人召集全家商量说:‘我家世世代代靠这种药从事漂洗丝絮,一年所得不过数金;现在一旦卖掉这个药方马上可得百金,请大家答应我卖掉它。’这个客人买到药方,就去游说吴王。那时正逢越国有难,吴王就命他为将,在冬天跟越国人展开水战,大败越人,吴王就割地封侯来奖赏他。同样是一帖防止手冻裂的药方,有人靠它得到封赏,有人却只会用于漂洗丝絮,这是因为使用方法不同啊。现在你有可容五石东西的大葫芦,为什么不把它系在身上作为腰舟而浮游于江湖呢?却担忧它大而无处可容纳,可见你的心地过于浅陋狭隘了!”

惠子对庄子说:“我有一棵大树,人家把它叫做臭椿;它那树干上有许多赘瘤,不合绳墨,它那枝杈弯弯曲曲,不合规矩。它长在路边,木匠都不看它一眼。现在你说的那段话,大而没有用,大家都不相信。”庄子说:“你难道没见过野猫和黄鼠狼吗?屈身伏在那里,等待捕捉来来往往的小动物;它捉小动物时东跳西跃,不避高下;但是一踏中捕兽的机关陷阱,就死在网中。再看那牦牛,它大如天边的云;这可以说够大的了,但是却不能捕鼠。现在你有一棵大树,担忧它没有用处,为什么不把它种在虚无之乡,广阔无边的原野,随意地徘徊在它的旁边,逍遥自在地躺在它的下面;这样大树就不会遭到斧头的砍伐,也没有什么东西会伤害它。它没有什么用处,又哪里会有什么困苦呢?” [8-11]

庄子天才卓绝,聪明勤奋,“其学无所不窥”,并非生来就无用世之心。但是,“而今也以天下惑,子虽有祈向,不可得也”。一方面,“窃钩者诛,窃国者侯”的腐败社会使他不屑与之为伍;另一方面,“王公大人不能器之”的现实处境又使他无法一展抱负。人世间既然如此污秽,“不可与庄语”,他追求自由的心灵只好在幻想的天地里翱翔,在绝对自由的境界里寻求解脱。正是在这种情况下,他写出了苦闷心灵的追求之歌《逍遥游》。 [2]

思想内容

《逍遥游》是《庄子》的第一篇,集中代表了庄子的哲学思想。“逍遥游”是庄子的人生理想,是庄子人生论的核心内容。“逍遥游”是指“无所待而游无穷”,对世俗之物无所依赖,与自然化而为一,不受任何束缚自由地游于世间。“逍遥”,在庄子这里是指人超越了世俗观念及其价值的限制而达到的最大的精神自由。“游”,并不是指形体之游,更重要的是指精神之游,形体上的束缚被消解后,自然就可以悠游于世。逍遥游就是超脱万物、无所依赖、绝对自由的精神境界。在庄子看来,达到这种境界的最好方法就是“心斋”“坐忘”,这两者体现了一种精神自由和天人合一的精神逍遥游。

全文可分为三个部分。第一部分从开头至“圣人无名”,是全篇的主体,从对比许多不能“逍遥”的例子说明,要得真正达到自由自在的境界,必须“无己”“无功”“无名”。第二部分从“尧让天下于许由”至“窅然丧其天下焉”,紧承上一部分进一步阐述,说明“无己”是摆脱各种束缚和依凭的唯一途径,只要真正做到忘掉自己、忘掉一切,就能达到逍遥的境界,也只有“无己”的人才是精神境界最高的人。第三部分从“惠子谓庄子曰”至结尾,论述什么是真正的有用和无用,说明不能为物所滞,要把无用有用,进一步表达了反对积极投身社会活动,志在不受任何拘束,追求优游自得的生活旨趣。

庄子逍遥游思想的主要内容是从“有所待”达到“无所待”的精神境界。《逍遥游》中庄子运用了许多寓言来表述逍遥游的内涵,揭露世俗“有待”的表现。首先,庄子指出,大舟靠着积水之深才能航行,大鹏只有“培风”才能翱翔,因此他们都是“有所待者”。再如,庄子认为宋荣子的思想仍然处于“定乎内外之分,辩乎荣辱之境”的局限并没有完全超越世俗定“内外”和辩“荣辱”的纷争,只是在这种纷争中不动心,因而不是真正的“无待”。庄子批判了世俗的有所待,提出了追求无待的理想境界,同时也指出了从“有待”至‘无待”的具体途径。这就是:“至人无己”“神人无功”“圣人无名”。这里的‘至人”“神人”“圣人”都是“道”的化身和结合体,是庄子主张的理想人格。在庄子看来,只有达到“无己”“无功”“无名”的境界,才能摆脱一切外物之累从“有待”达“无待”体会真正的逍遥游。文章指出,“若夫乘天地之正,而御六气之辨,以游无穷者,彼且恶乎待哉!”至人游处于天地间,其精神与宇宙一体化,自我无穷地开放,向内打通自己,向外与他人他物相感通、相融合。达到这种境界,物我的界限便可消除,时空的限制无复感觉。“游于无穷,彼且恶乎待哉!”至人是个自由超越者,他从形相世界的拘限中超脱出来,获得大解放,达到“无待”的境界——心灵无穷地开放,与外物相冥合。如此,则无论在任何情况下,都能随遇而安,自由自在。庄子对至人的描述,体现出逍遥游理想人格的一些特点。

其一,庄子逍遥游理想人格具有真实性。在庄子的思想中,构成人生困境的生死之限、时命之囿、哀乐之情都是人们生活中的客观存在,庄子理想人格所趋向的精神境界就是对这种人生困境的超脱,即摆脱各种精神纷扰,建立一种安宁、恬静的心理环境,这是真实和理智的。庄子通过对死生观念的超越,使死产生的恐惧、生带来的欢欣都不存在了。他主张喜怒哀乐应顺于自然,“若然者,其心忘,其容寂……喜怒通四时,与物有宜而莫知其极”。庄子同时还实现了对世俗事务的超脱,建立了自己独特的生活态度。“芒然徨乎尘垢之夕卜,逍遥乎无为之业,彼又恶能愦愦然为世俗之礼,以观众人之耳目哉!”总之,庄子理想人格认为通过精神修养可以实现对死亡恐惧的克服、世事纷扰的超脱、哀乐之情消融,从而形成安宁的心理环境,这在人的精神过程中是真实、可行的。

其二,庄子逍遥游理想人格具有理想性。庄子逍遥游理想人格的本质内容是对个人精神绝对自由的追求,因而具有理想的性质。“若夫乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者,彼且恶乎待哉!”这就是庄子追求的绝对自由——无待、无累、无患的“逍遥”。这是一种理想中的主观与客观无任何对立或矛盾的个人自由自在的存在,一种一切感性存在皆被升华为“道通为一”因而无任何人生负累的心境。显然,这种自由的理想——无人生之累——在现实世界中是不可能真实地和完全地存在,而只能以想象的形态在观念世界里表现出来;这种“逍遥”心境的形成——一切感性、情感的理性、理智升华也不是一般的思维认识过程,而是一种特殊的、对万物根源“道”的直观体悟。庄子所认识和追求的自由——“逍遥”,是一种情态自由,庄子主要是从个人的无负累的心境状态、或逍遥自在的心情感受的角度来认识和描述自由的。这种感受只能以某种感性的、直观的形式显现;这种心境也只能是缺乏现实基础的、个人孤独生活的精神理想。“自由”离远古时代的人们还太远,然而庄子无待、无累、无患的绝对自由思想,毕竟表明他发现了作为必然性的具体形态的人生困境,提出了一种超脱方法,描述了一种自由的心境或隋态,引领人们实现自我觉醒和自我超越。

其三,庄子逍遥游理想人格具有幻想性。在庄子的理想人格身上,还表现出一种异于世人的神奇性能,这使得庄子理想人格的精神境界具有某种神话式的幻想性。《庄子》中理想人格的名号非常多,有“真人”“至人”“神人”“圣人”“德人”等,庄子逍遥游理想人格的名号虽不同,但其精神境界所表述的内容是相同的,而且理想人格在饮食起居、行为功能等方面都表现出神异性。例如:“藐姑射之山,有神人居焉,肌肤若冰雪,淖约若处子;不食五谷,吸风饮露;乘云气,御飞龙,而游乎四海之外。”庄子理想人格的这些奇异的性能表现了超脱世俗的思想。这种思想的形成,一与当时社会生产力低下有关。生活资料的匮乏,无法抵御的以水、火为代表的凶猛的自然灾害的侵袭,山川河海的阻隔,最后降临的更是人人皆无法逃脱的死亡,凡此种种,都是古代人们不能在现实中战胜,而只能通过幻想在神话中战胜的对象。庄子理想人格所具有的神异性能,正是这种感情愿望的反映。二与庄子思想的文化背景有关。庄子是楚国贵族后裔,于楚文化有很深的背景。庄子思想洋溢充盈的文学特质是浪漫多姿的楚文化的映照,理想人格的神异性能则是楚地巫风祠祀盛行、神话鬼说丰富的烙印。三与庄子的人生哲学本身有关。庄子人生哲学所追求的无待、无累、无患的绝对精神自由,是一种情态自由,一种理想性质的心境,它本身因为缺乏具体的、用来作界定的理论概念,而难以得到更明确的表述和更深入的揭示。在这种情况下,只有借助超凡脱俗的神话形象来表达“道”的思想观念,描绘“逍遥”的精神境界。 [12-13]

艺术特色

《逍遥游》在构思上采用了文学上的形象思维的写作手法,运用大量的浅近的寓言、神话、对话,文姿多彩。想象像匹骏马驰骋于宇宙,摄取与表达中心思想有关的妙趣横生的题材,生动、形象地宣传了作者的鄙视高官厚禄、死抱皇恩厚爵,否定现实,追求无己、无功、无名的绝对自由的思想。对统治者以功爵笼络贤能的伪善给予深刻的揭露,对后世散文发展有着积极的影响。在揽宇宙于一纸,包万物于一文的充满生机、遐想的《逍遥游》中,作者富有艺术魅力的文笔吸引了为数众多的读者,使作品成为中国古代寓言体论说文中一篇著名的佳作。

全文构思精巧,善于使想象与现实结合,善于使对话与阐理结合,善于使讽刺与剖析结合,吸引边读边思,边思边读,读之有味味无穷成了庄子著作构思的特点。

文章围绕着逍遥安排了设喻、阐理、表述三个部分。在设喻中,以鹏与鷃都无知借风力飞翔这一事实,各自显示傲慢得意的形态;顺势转入第二部分阐理上,从政的高官贵人平庸地显示自己的才能,像鷃雀的渺小可怜,最后提出靠豁达、无所求才能达到无己、无功、无名的自由虚无的境界。设喻中先写了鹏的形体,从背与翼的强而有力,才能“击水三千里”直上九万里,才能有视苍天如海,观地下如烟的高傲之情。蝉、鸠只能在原地起跳,不能有鹏的高傲胸怀,鹏的背与翼再大没有风力的帮助,也是飞不上高空。小虫鸟不自量力正如有人非要和长寿的彭祖媲美一样的可怜。作者将鹏与鷃两个形体悬殊的飞鸟进行对比,点明都靠风力才能飞翔于空中,但由此而认为自己本领大,超群不凡就是无知可悲了。文章顺势转入阐理,从有己与无己对照入手,有己的人们往往凭着自己的职位高才,可以达到“四个一”的地步,对国君能尽职,也只能靠权势发挥平庸的才能。当进入豁达无所求、无己、无功、无名境界时,才能摆脱世俗的缠绕,这也是无我的最高标准。第三部分为表述,通过尧让贤转作者与惠子两段对话,用大瓠和大树来阐明作者反对用大渲耀自己位尊的思想,强调要解除外来的优惠条件,达到无己、无功、无名的境界,这就是作者写作的目的。

构思的精巧多彩,在于作者善于运用富有形象性的寓言,使自然界的虫鱼鸟兽与社会上的高官、贤能、明君相映衬;善于运用动物、人物之间的对话,使各个层次之间互相制约,互相连接,引人联想,进入深思中心思想的地步。可以说是以喻引理,以比阐理,让大鹏与小鷃、九万里与仞尺、庸官与贤君在对比中展开阐理,让读者得到的印象是鲜明的。 [13-14]

晋·向秀、郭象《逍遥义》:“夫大鹏之上九万。尺鷃之起榆枋,小大虽差,各任其性,苟当其分,逍遥一也。然物之芒芒,同资有待,得其所待,然后逍遥耳。唯圣人与物冥而循大变,为能无待而常通。岂独自通而已?又从有待者不失其所待,不失则同于大通矣。”

晋·支遁《逍遥论》:“夫逍遥者,明至人之心也。庄生建言大道,而寄指鹏鷃。鹏以营生之路旷,故失适于体外;鷃以在近而笑远,有矜伐于心内。至人乘天正而高兴,游无穷于放浪,物物而不物干物,则遥然不我得;玄感不为,不疾而速,则逍然靡不适,此所以为逍遥也。若夫有欲,当其所足,足于所足,快然有似天真,犹饥者一饱,渴者一盈,岂亡蒸尝于糗粮,绝觞爵于醪醴哉!苟非至足,岂所以逍遥乎!”

宋·楼钥《鲲化为鹏》:“鲲大几千里,扬髫气日增。一时俄化羽,万古记为鹏。鳞族畴能化,龙门不足登。天池将转徙,云翼快飞腾。怪矣齐谐志,壮哉庄叟称。鸢飞与鱼跃,曾不事夸矜。”

元·程端礼《古意》:“大鹏飞南溟,抟风九万里。斥鷃无所适,翱翔蓬蒿里。为大既云乐,小者亦自喜。”

明·陆西星《南华真经副墨》:“意中生意,言外立言。纩中线引,草里蛇眠。云破月映,藕断丝连。作是观者,许读此篇。”

清·林云铭《庄子因》:“大字是一篇之纲。”“篇中忽而叙事,忽而引证,忽而譬喻,忽而议论。此为断而非断。以为续而非续.以为复而非复,只见云气空濛往反纸上,顷刻之间,顿成异观。”

清·宣颖《南华经解》:“无端叙起一鱼一鸟,以为寓意,尚非寓意所在;以为托喻,尚非托喻之意所在。方是虚中结撰,闲闲布笔。”

清·刘熙载《艺概·文概》:“《庄子》文法断续之妙,如《逍遥游》,忽说鹏,忽说蜩与学鸠、斥鷃,是为断,下乃接之曰此大小之辩也,则上文之断处皆续也。而下文宋荣子、许由、接舆、惠子之断处,亦无不续矣。”

清·刘凤苞《南华雪心编》:“开手撰出‘逍遥游’三字,是南华集中第一篇寓意文章。全幅精神,只在‘乘正’‘御辨’‘以游无穷’,乃通篇结穴处。却借鲲鹏变化,破空而来,为‘逍遥游’三字立竿见影,摆脱一切理障语,烟波万状.几莫测其端倪,所谓洗洋自恣以适己也。老子论道德之精,却只在正文中推寻奥义;庄子辟逍遥之旨,便都从寓言内体会全神,同是历劫不磨文字,而缥缈空灵,则推南华为独步也。其中逐段逐层,皆有逍遥境界,如游武夷九曲,万壑千岩,应接不暇。” [15]

《逍遥游》全篇集中表现了庄子哲学思想的一个重要方面,即虚无主义与绝对自由。它不仅对嵇康、阮籍、陶渊明、李白、苏轼、曹雪芹等古代后世作家的思想和创作产生了不同程度的影响,而且还对中国现当代的政治家、科学家、文学家等产生了重要的影响。在现代政治家当中,受影响最大的莫过于毛泽东。在现代文学家中, 鲁迅倾心于庄子的哲学和文章,思想和文风上受到其影响是显而易见的。此外,闻一多、郭沫若等文学大家也受其影响很大。

《逍遥游》不仅影响着中国当代的政治家与文学家,对中国当代科学家也产生着重要的影响。诺贝尔奖获得者李政道就曾说过:“庄子的《逍遥游》上说:‘北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也。’简洁地代表了庄子时代的进化论。当时的几千里,对我们现在来说就是近于无限大。庄子的鹏,可以代表了整个宇宙;鹏之飞象征了整个宇宙的开始,也代表BigBang(大膨胀)。”

庄子的逍遥游理论,千百年来,深刻影响了后世关于生活的思维方式和处世态度,为人们开辟了一条通往自由的人生之路。庄子逍遥人生观对世俗工具价值进行了批判,强调从宇宙的高度来把握人的存在,使人的精神从现实中升华,并且破除自我中心,从固步自封、自我局限的狭隘心境中摆脱出来,以免在平庸忙碌之中迷失和异化了自我。这对扩展人们的思想视野,开阔人们的心灵空间,使人们的思想认识和精神内涵达到新的境界,具有一定的现实意义。 [16-19]

庄子(约前369年一前286年),战国时期哲学家,道家学派的代表人物。名周,字子休,宋国蒙(今河南商丘东北)人。曾做过小官漆园吏,但不久辞去。楚威王聘他为相,遭拒绝,“终身不仕”。他否定有天帝造物主的存在,认为万物起源于“道”,而人的生死只不过是“道”在其发展过程中一个短暂的环节。但由于他只看到事物不断互相转化的相对性,忽视了事物性质的规定性,这就使他的辩证法观点沦为诡辩论。其文章纵横开合,变化无端,并多用寓言故事,想象丰富而奇特,在散文发展史上具有重要地位。著作有《庄子》,原书52篇,现存33篇,在中国学术思想史上有着深远的影响,在古代文学史上占有重要地位。

《出师表》是三国时期蜀汉丞相诸葛亮在决定北上伐魏、克复中原 [2] 之前给后主刘禅上书的表文。 [1] [3] [20] 这篇表文以议论为主,兼用记叙和抒情。全文以恳切委婉的言辞劝勉后主要广开言路、严明赏罚、亲贤远佞,以此兴复汉室,还于旧都(洛阳) [2] [4] ;同时也表达自己以身许国,忠贞不二的思想。文章既不借助于华丽的辞藻,又不引用古老的典故,多以四字句行文。 [5]

这篇文章入选部编版义务教育语文九年级下册教科书。 [19]

出师表

先帝1创业2未半而中道3崩殂4,今5天下三分6,益州疲弊7,此8诚危急存亡之秋也。然9侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身10于外者,盖追先帝之殊遇11,欲报之于陛下也。诚宜12开张圣听13,以光14先帝遗德,恢弘15志士之气,不宜妄自菲薄16,引喻失义17,以塞忠谏之路也18。

宫中府中,俱为一体19;陟罚臧否20,不宜异同:若有作奸犯科21及为忠善者22,宜付有司23论其刑赏24,以昭陛下平明之理25;不宜偏私26,使内外异法也27。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯28,是以先帝简拔以遗陛下29:愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之30,然后施行,必能裨补阙漏31,有所广益32。

出师表书法(3张)将军向宠,性行淑均33,晓畅34军事,试用35于昔日,先帝称之曰“能”,是以众议举宠为督36:愚以为营37中之事,悉以咨之,必能使行阵38和睦,优劣得所39。

亲贤臣,远小人40,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓41也。先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨42于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节43之臣,愿陛下亲之信之,则汉室之隆44,可计日45而待也。

臣本布衣46,躬耕于47南阳48,苟全49性命于乱世,不求闻达于诸侯50。先帝不以臣卑鄙51,猥52自枉屈,三顾53臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激54,遂许先帝以驱驰55。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间:尔来二十有56一年矣。先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也57。受命以来,夙夜忧叹58,恐托付不效,以伤先帝之明;故五月渡泸59,深入不毛60。今南方已定,兵甲已足61,当奖率62三军,北定中原,庶竭驽钝63,攘除奸凶64,兴复汉室,还于旧都65。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也66。至于斟酌损益67,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。

愿陛下托臣以讨贼兴复之效68,不效,则治臣之罪69,以告70先帝之灵。若无兴德之言71,则责攸之、祎、允等之慢72,以彰其咎73;陛下亦宜自谋,以咨诹善道74,察纳雅言75,深追先帝遗诏76。臣不胜受恩感激。今当77远离,临表涕零78,不知所言79。 [6-7] [19-20]

1.先帝:指汉昭烈帝刘备。先,尊称死去的人。

2.创:开创,创立;业:统一天下的大业。

3.中道:中途。

4.崩殂(cú):死。崩,古时指皇帝死亡。殂,死亡。

5.今:现在。

6.三分:天下分为孙权,曹操,刘备三大势力。

7.益州疲弊:弱,处境艰难;益州:汉代行政区域十三刺史部之一,包括今四川省和陕西省一带,这里指蜀汉。疲弊(pí bì):人力缺乏,物力缺无,民生凋敝。

8.此:这;诚:的确,实在;之:的;秋:时,时候,这里指关键时期,一般多指不好的。

9.然:然而;侍:侍奉;卫:护卫;懈:松懈,懈怠;于:在;内:皇宫中。

10.忘身:舍身忘死,奋不顾身。

11.盖:原来;追:追念;殊遇:优待,厚遇。

12.诚:的确,确实;宜:应该。

13.开张圣听:扩大圣明的听闻,意思是要后主广泛地听取别人的意见;开张,扩大。

14.光:发扬光大,用作动词;遗德:留下的美德。

15.恢弘:发扬扩大,用作动词。恢,大。弘,大,宽,这里是动词,也做“恢宏”;气:志气。

16.妄自菲薄:过于看轻自己;妄:过分;菲薄:小看,轻视。

17.引喻失义:讲话不恰当。引喻:称引、譬喻;喻:比如;义:适宜、恰当。

18.以:以致(与以伤先帝之明的以用法相同:以致);塞:阻塞;谏:劝谏。

19.宫:指皇宫;府:指丞相府;俱:通“具”;全,都。

20.陟(zhì):提升,奖励;罚:惩罚;臧否(pǐ):善恶,这里用作动词,意思是评论人物好坏。

21.作奸犯科:做奸邪事情,触犯科条法令。作奸:做了奸邪的事情;科:科条,法令。

22.及:以及;为:做。

23.有司:职有专司,就是专门管理某种事情的官吏。

24.刑:罚。

25.昭:显示,表明;平:公平;明:严明;理:治理。

26.偏私:偏袒,有私心。

27.内外异法:内宫和外府刑赏之法不同。内外,指内宫和外府。异法,刑赏之法不同。

28.志:志向;虑:思想,心思;忠纯:忠诚纯正。

29.简:选择;一说通“拣”,挑选;拔:选拔;遗(wèi):给予。

30.悉以咨之:都拿来跟他们商量。悉,全部;咨:询问,商议,征求意见;之,指郭攸之等人。

31.必能裨补阙漏:一定能够弥补缺点和疏漏之处;裨(bì):补;阙(quē),通“缺”,缺点,疏漏。

32.有所广益:有所启发和帮助。广益:增益;益,好处。

33.性行(xíng)淑均:性情善良品德端正。淑,善;均,平。

34.晓畅:精通。

35.试用:任用。

36.督:武职,向宠曾为中部督(禁卫军统帅)。

37.营:军营、军队。

38.行(háng)阵:指部队。

39.优劣得所:好的差的各得其所。

40.小人:晚辈,下人,这里指宦官。

41.倾颓:倾覆衰败。

42.痛恨:痛惜,遗憾。

43.死节:为国而死的气节,能够以死报国。

44.隆:兴盛。

45.计日:计算着天数,指时日不远。

46.布衣:平民;百姓。

47.躬:亲自;耕:耕种。

48.南阳:东汉郡名,辖境包括今河南南部和湖北北部一带,诸葛亮隐居地隆中当时属南阳郡。 [22]

49.苟:苟且;全:保全。

50.闻达:显达扬名,扬名显贵。

51.卑鄙:地位、身份低微,见识短浅。卑:身份低微;鄙:地处偏远,与今义不同。

52.猥(wěi):辱,这里有降低身份的意思;枉屈:枉驾屈就。

53.顾:探望。

54.感激:有所感而情绪激动。

55.许:答应;驱驰:奔走效劳。

56.有:通“又”,跟在数词后面表示约数。

57.临崩寄臣以大事:刘备在临死的时候,把国家大事托付给诸葛亮,并且对刘禅说:“汝与丞相从事,事之如父。”临:将要,临近。

58.夙夜忧叹:早晚忧虑叹息。

59.泸:水名,即如今的金沙江。

60.不毛:不长草木,这里指人烟稀少的地方。毛,庄稼,苗。

61.兵:武器;甲:装备。

62.奖率:奖赏率领。

63.庶:希望;竭:竭尽;驽(nú)钝:比喻才能平庸,这是诸葛亮自谦的话;驽:劣马,走不快的马,指才能低劣。钝:刀刃不锋利。

64.攘(rǎng)除:排除,铲除;奸凶:奸邪凶恶之人,此指曹魏政权。

66.此臣所以报先帝而忠陛下之职分也:这是我用来报答先帝,效忠陛下的职责本分。所以:用来…的是

67.斟酌损益(zhēn zhuó sǔn yì):斟情酌理、有所兴办。比喻做事要掌握分寸,(处理事务)斟酌情理,有所兴革。损:除去;益:兴办,增加。

68.托臣以讨贼兴复之效:把讨伐曹魏复兴汉室的任务交付给我。托:托付,交付;效:效命的任务。

69.不效则治臣之罪:没有成效就治我的罪。

70.告:告慰,告祭。

71.兴德之言:发扬陛下恩德的忠言。

72.慢:怠慢,疏忽,指不尽职。

73.彰其咎:揭示他们的过失。彰:表明,显扬;咎:过失,罪。

74.咨诹(zōu)善道:询问(治国的)良策。诹(zōu),询问,咨询。

75.察纳:识别采纳。察:明察;雅言:正确的言论,正言,合理的意见。

76.深追:深刻追念;先帝遗诏:刘备给后主的遗诏,见《三国志·蜀志·先主传》注引《诸葛亮集》,诏中说:“勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。”遗诏:皇帝在临终时所发的诏令。

77.当:在……时候。

78.临:面对;涕:眼泪;零:落下。

先帝创业还没有完成一半,就中途去世了。如今天下分为三国,我们蜀汉国力困弊,这真是危急存亡的时刻啊。然而侍卫臣僚在内勤劳不懈,忠心的将士在外舍身忘死,这是因为他们追念先帝的特殊恩遇。想在您的身上进行报答。您应该广泛听取臣下的意见,以发扬光大先帝遗留下的美德。激发志士的勇气,不应当妄自菲薄。援引不恰当的譬喻,以堵塞忠言进谏的道路。

宫禁中的侍卫、各府署的臣僚都是一个整体,赏罚褒贬,不应有所不同。如有作恶违法的人,或行为忠善的人,都应该交给主管官吏评定对他们的惩奖,以显示陛下处理国事的公正严明。不应该有所偏爱,使宫内宫外执法不同。

侍中郭攸之、费祎、董允等人,都是善良诚实、心志忠贞纯洁的人,因此先帝选拔他们留给陛下。我认为宫中之事,无论大小,都去咨询他们,然后施行,必能弥补缺失,集思广益。

将军向宠,心性品德善良平和,又通晓军事。过去经过试用,先帝称赞他很有才能,因此众人商议推举他做中部督。我认为禁军营中的事都去咨问于他,必能使军队和睦,不同才能的人各得其所。

亲近贤良的忠臣,远离奸佞的小人,这是汉朝前期兴盛的原因;亲近小人,远离贤臣,这是汉朝后期倾覆衰败的原因。先帝在世的时候,每次跟我谈论起这些事,对于桓帝、灵帝的做法,没有一次不叹息并且感觉到痛心和遗憾。侍中、尚书、长史、参军,这些都是坚贞可靠,能够以死报国的忠臣,诚愿陛下亲近他们,信任他们,这样汉王室的兴盛,就时间不远了。 [10]

我原本一个平民,在南阳亲自耕田。只想在乱世里苟全性命,不求在诸侯间扬名显身。先帝不因为我地位、身份低微,而委屈自己,三次到草庐中来拜访我。向我询问天下大事,由此使我感动奋发,而同意为先帝奔走效力。后来遭遇失败,我在军事失利之际接受任命。形势危急之时奉命出使,从这以来二十一年了。先帝知道我做事谨慎,所以临终把国家大事托付给我。接受遗命以来,我日夜忧虑叹息。惟恐托付的事不能完成,有损于先帝的英明。因此五月渡泸南征,深入不毛之地。现在南方已经平定,兵甲已经充足,我应当勉励统率三军,北定中原,以便竭尽我拙劣的能力。扫除奸邪、兴复汉室、返还旧都。这是我用以报答先帝尽忠陛下的职责,至于处置日常之事,决定取舍损益,毫无保留地贡献忠言,那是郭攸之、费祎、董允的责任。

希望陛下把讨伐曹贼、兴复汉室的任务交给我去完成;若不能完成,就治我的罪,以告于先帝的英灵。如果不能进献增进圣德的忠言,那就责备郭攸之、费祎、董允的怠慢。以表明他们的过失。陛下也应当谋求自强,征询臣下的意见,考察并采纳正确的言论,深思先帝的遗诏。臣蒙受大恩,不甚感激。现在即将远离,一边写表,一边流泪,真不知该说些什么。 [8]

汉章武元年(221年),刘备称帝,诸葛亮为丞相。汉建兴元年(223年),刘备病死,将刘禅托付给诸葛亮。诸葛亮实行了一系列比较正确的政治和经济措施,使汉境内呈现兴旺景象。为了实现全国统一,诸葛亮在平息南方叛乱之后,于建兴五年(227年)决定北上伐魏,拟夺取魏的长安,临行之前上书后主,即这篇《出师表》。 [11-12]

《出师表》以恳切的言辞,针对当时的局势,反复劝勉刘禅要继承先主刘备的遗志,开张圣听,赏罚严明,亲贤远佞,以完成“兴复汉室”的大业,表现了诸葛亮“北定中原”的坚强意志和对蜀汉忠贞不二的品格。

上半部分,分析当时不容懈怠的政治形势,阐述开张圣听、内外同法、亲信贤良的必要性和迫切性,希望后主励精图治,迅速改变龟缩于西南一隅的被动局面;下半部分,回顾自己的一生经历,缅怀先帝“三顾茅庐”的知遇之恩,表明此次北伐务求成功的雄心壮志。 [3]

第一部分由势入理,起笔峥嵘。表文第一节向后主提出“开张圣听”的建议,可是却从形势叙起,这能起振聋发聩的作用,又能激发继承遗志的感情。表文开笔即言“先帝创业未半而中道崩殂”,深痛刘备壮志未酬身先死,深诫后人继承父业不可废,以追念先帝功业的语句领起,至忠至爱之情统领了全文.继而以“今天下三分”,点明天下大势,逐鹿中原,尚不知鹿死谁手;复直言“益州疲敝”,自身条件很差,地少将寡,民穷地荒;进而大声疾呼:“此诚危急存亡之秋也。”大有危在旦夕之势,如不救亡存国,将会出现国破身亡的惨局,笔势陡峭,峥蝾峻拔。在凸显形势的情况下,垫以“侍卫之臣不懈予内,忠志之士忘身于外”,他们不忘先帝恩德,不改对后主的忠心,转危为安,化险为夷还是有依傍的,有力量的,有希望的。在这样的基础上,提出“开张圣听”,“以光先帝遗德,恢弘志士之气”的建议,规劝不可“妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路”。表文将是否广开言路,从关系国家存亡的角度来谈,从关系忠于先帝的高度来说,使人闻之惊心,思之动心。如果表文只是一般地申述广开言路的意义,平平道来,对一个昏聩愚钝的君主来说,显然是不会有多大触动的。 [21]

表文的第二部分,由叙自己生平而至言伐魏的意义,进而表明自已“兴复汉室,还于旧都”的决心,也写得慷慨深沉,动人心魄。由人到己,文势跌宕。表文从第一部分的进谏,到第二部分,忽以“臣本布衣”起笔,另入蹊径,别开生面。叙写自己二十一年来的情况,历数先帝之殊遇,一是三顾茅庐使之出山效命,一是倾覆之际使之出任丞相,使之由布衣身分一跃而为极位重臣,由躬耕隐士一举而成三军主帅。这一节叙述,好象是逸枝衍蔓,与上下文联系不紧。其实,它与上下文貌分神合,明疏实密。这是因为。第一,追溯二十一年的殊遇,披露感恩戴德之情,说明以上进言纯属忠谏,叫后主听来觉得舒徐入耳。第二,以自身不负先帝殊遇舍命驱驰,作为后主不忘先人之业的榜样,进一步启发后主奋发图强。第三,二十一年不平凡历程,说明创业艰难,激励其不可半途而废,更不能前功尽弃。第四,写出先帝的榜样,不以孔明“卑鄙”,猥自枉屈,三顾茅庐,事不分大小,悉以咨之,于败军之际,危难之间,仍委以重任,可见他任人唯贤,唯才是举,叫后主效法先帝知人善任。第五,表明自己二十一年如一日,竭忠尽智,今后仍一如既往,忠心不改,余力不遗,使后主托之以讨贼兴复之任,且可免因率师北伐,小人进谗而不予信任,坏了大局。诸葛亮的这段叙述,系进一步打动后主的心,乐于接受前面的进言,又是临别时的表白,实有深哀曲意。文章由进言转而为自叙生平,宕开了笔墨,使文势波澜起伏,更为可观。由叙而誓,推上高潮。表文继叙二十一年遭际之后,续述白帝托孤后的心情、工作,进而表明北定中原的决心。前面的论世、进言,抒情,到此结穴,出师表文的特点由此完全挑明。追言托孤之事,交代这次出师的历史根源,“受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明”,说明这次出师的思想基础。“五月渡泸,深入不毛。今南方已定”,指出这次出师的物质准备。在充分叙说条件的基础上,提出“当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都”,警拔爽截,铿铿振响,熠熠生光。《出师表》至此才径言出师,切入本题。前面的进言,是为了保证有出师的条件,中间叙事,是说明自身具有出师条件,至此两线归一,提出宜乎出师,也就如瓜熟蒂落,孕足而娩。 [13]

由于此文是奏章,内容是诸葛亮出师伐魏前向刘禅陈述意见,提出修明政治的主张,因此全文以议论为主。由于诸葛亮要让刘禅知道创业的艰难,激励他立志完成先帝未竟的大业,因而文中兼叙了自己的身世和追随先帝的原因以及以身许国的经过。又由于诸葛亮对刘氏父子无限忠诚,披肝沥胆相待,因而言词充满着殷切期望之情。全文既晓之以理,又动之以情。具体地说,前部分重在晓之以理,后部分重在动之以情。总的是以议论为主,融以叙事和抒情。全篇文字从作者肺腑中流出,析理透辟,真情充溢,感人至深。

此文的语言最显著的特点是率直质朴,表现恳切忠贞的感情。前人特别指出在六百余字的篇幅里,先后十三次提及“先帝”,七次提到“陛下”。“报先帝”“忠陛下”思想贯穿全文,处处不忘先帝“遗德”“遗诏”,处处为后主着想,期望他成就先帝未竟的“兴复汉室”的大业。全文既不借助于华丽的辞藻,又不引用古老的典故,每句话不失臣子的身份,也切合长辈的口吻。清朝丘维屏说“武侯在国,目睹后主听用嬖昵小人,或难于进言,或言之不省,借出师时叮咛痛切言之。”屈原是在遭谗毁、被放逐的处境中写出《离骚》的,因而采取幽隐诡幻的表现手法。诸葛亮处境跟屈原正相反,但《出师表》感情充沛的特点和所表达的忠君爱国之情却是一脉相通的,率直质朴的语言形式是和文章的思想内容统一的。此文多以四字句行文,还有一些整齐工稳的排比对偶句式,如“侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外”、“苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯”、“受任于败军之际,奉命于危难之间”,体现了东汉末年骈体文开始兴起的时代风尚。 [5] [14-16]

南宋陆游《书愤》:“出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。” [17]

南宋文天祥《正气歌》:“或为《出师表》,鬼神泣壮烈。” [9]

清丘维屏:“明白剀切中,百转千回,尽去《离骚》幽隐诡幻之迹而得其情。” [16]

诸葛亮(181年—234年),字孔明,琅邪郡阳都县(今山东省沂南县)人,是三国时期杰出的政治家和军事家。早年避乱于荆州,隐居陇亩,藏器待时。建安十二年(207年)十月,刘备三顾茅庐,始出。诸葛亮对他纵谈天下形势,并建议刘备联合孙权,抗拒曹操,以益州为基地,兴复汉室,此后一直佐刘备。建安十三年即联孙权,在赤壁打败曹操,取得荆州,西取益州,建立蜀汉,拜为丞相。建兴元年(223年)刘备死后,后主刘禅袭位,诸葛亮尽心托孤,被封为武乡候,主持朝政。诸葛亮志在北伐,于是东连孙吴,南收孟获,频年出征,与曹魏交战,最后因病卒于五丈原。有《诸葛武侯集》。

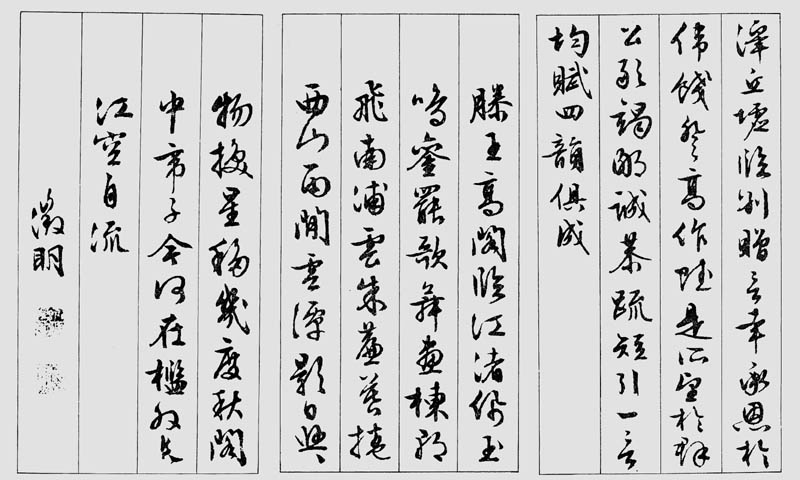

岳阳楼记1

庆历四年春2,滕子京谪守巴陵郡3。越明年4,政通人和5,百废具兴6。乃重修岳阳楼7,增其旧制8,刻唐贤今人诗赋于其上9。属予作文以记之10。

予观夫巴陵胜状11,在洞庭一湖。衔远山12,吞长江13,浩浩汤汤14,横无际涯15;朝晖夕阴,气象万千16。此则岳阳楼之大观也17,前人之述备矣18。然则北通巫峡19,南极潇湘20,迁客骚人21,多会于此22,览物之情,得无异乎23?

若夫淫雨霏霏24,连月不开25,阴风怒号26,浊浪排空27;日星隐曜28,山岳潜形29;商旅不行30,樯倾楫摧31;薄暮冥冥32,虎啸猿啼。登斯楼也,则有去国怀乡33,忧谗畏讥34,满目萧然35,感极而悲者矣36。

至若春和景明37,波澜不惊38,上下天光39,一碧万顷;沙鸥翔集,锦鳞游泳40;岸芷汀兰41,郁郁青青42。而或长烟一空43,皓月千里44,浮光跃金45,静影沉璧46,渔歌互答47,此乐何极48!登斯楼也,则有心旷神怡49,宠辱偕忘50,把酒临风51,其喜洋洋者矣52。

嗟夫53!予尝求古仁人之心54,或异二者之为55。何哉?不以物喜,不以己悲56;居庙堂之高则忧其民57;处江湖之远则忧其君58。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰:“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎59。噫!微斯人,吾谁与归60?

时六年九月十五日。 [1]

庆历四年春天,滕子京降职到岳州做太守。到了第二年,政务顺利,百姓和乐,各种荒废了的事业都兴办起来了。于是重新修建岳阳楼,扩展它原有的规模,把唐代名家和今人的诗赋刻在上面。嘱咐我写一篇文章来记述这件事。

我看那巴陵郡的美景,全在洞庭湖上。洞庭湖包含远方的山脉,吞吐着长江的流水,浩浩荡荡,宽阔无边,清晨湖面上撒满阳光、傍晚又是一片阴暗,景物的变化无穷无尽。这就是岳阳楼雄伟壮丽的景象。前人对这些景象的记述已经很详尽了,虽然这样,那么这里北面通向巫峡,南面直到潇水、湘江,被降职远调的人员和吟诗作赋的诗人,大多在这里聚会,观赏这里的自然景物而触发的感情,大概会有所不同吧?

像那连绵细雨纷纷而下,整月不放晴的时候,阴冷的风怒吼着,浑浊的波浪冲向天空;日月星辰隐藏起光辉,山岳也隐没了形迹;商人和旅客无法通行,桅杆倒下,船桨折断;傍晚时分天色昏暗,只听到老虎的吼叫和猿猴的悲啼。这时登上这座楼,就会产生被贬官离开京城,怀念家乡,担心人家说坏话,惧怕人家讥讽的心情,再抬眼望去尽是萧条冷落的景象,一定会感慨万千而十分悲伤了。

至于春风和煦、阳光明媚时,湖面波平浪静,天色与湖光相接,一片碧绿,广阔无际;沙洲上的白鸥,时而飞翔时而停歇,美丽的鱼儿或浮或沉;岸上的小草,小洲上的兰花,香气浓郁,颜色青翠。有时湖面上的大片烟雾完全消散,皎洁的月光一泻千里,有时湖面上微波荡漾,浮动的月光闪着金色;有时湖面波澜不起,静静的月影像沉在水中的玉璧。渔夫的歌声响起了,一唱一和,这种乐趣真是无穷无尽!这时登上这座楼,就会感到胸怀开阔,精神愉快,光荣和屈辱一并忘了,在清风吹拂中端起酒杯痛饮,那心情真是快乐高兴极了。

唉!我曾经探求古时品德高尚的人的思想感情,他们或许不同于以上两种心情,这是什么缘故呢?是因为古时品德高尚的人不因外物好坏和自己得失而或喜或悲。在朝廷做官就为百姓忧虑;不在朝廷做官而处在僻远的江湖中间就为国君忧虑。这样他们进入朝廷做官也忧虑,退处江湖也忧虑。虽然这样,那么他们什么时候才快乐呢?那一定要说“在天下人忧愁之前先忧愁,在天下人快乐以后才快乐”吧?唉!如果没有这种人,我同谁一路呢?

写于庆历六年九月十五日。 [3]

这篇文章写于庆历六年(1046)。范仲淹生活在北宋王朝内忧外患的年代,对内阶级矛盾日益突出,对外契丹和西夏虎视眈眈。为了巩固政权,改善这一处境,以范仲淹为首的政治集团开始进行改革,后人称之为“庆历新政”。但改革触犯了封建大地主阶级保守派的利益,遭到了他们的强烈反对。而皇帝改革的决心也不坚定,在以太后为首的保守官僚集团的压迫下,改革以失败告终。“庆历新政”失败后,范仲淹又因得罪了宰相吕夷简,范仲淹贬放河南邓州,这篇文章便是写于邓州,而非写于岳阳楼。

按照宋代人的习惯,写“记”以及散文一类的文章,本人并不一定要身在其地,主要是通过这种文章记录事情、写景、记人来抒发作者的感情或见解,借景抒情,托物言志。古时,邀人作记通常要附带一份所记之物的样本,也就是画卷或相关文献之类的资料,以供作记之人参考。滕子京虽然被贬岳州,但他在任期间,做了三件政绩工程,希望能够取得朝廷的谅解。重修岳阳楼便是其中之一,完成于庆历五年(1045)。滕子京为了提高其政绩工程的知名度,赠给范仲淹《洞庭晚秋图》,并向他求作两记,一则就是《岳阳楼记》,另一则是《偃虹堤记》。《岳阳楼记》所述内容有实物可查,然而《偃虹堤记》则无迹可寻。但是在《偃虹堤记》中,范仲淹也同样将偃虹堤描写得具体翔实,相较岳阳楼毫不逊色。因而,便引发了少数学者关于范仲淹写《岳阳楼记》时是否去过岳阳楼的争议。 [4-6]

《岳阳楼记》全文有三百六十八字,共六段。

文章开头即切入正题,叙述事情的本末缘起。以“庆历四年春”点明时间起笔,格调庄重雅正;说滕子京为“谪守”,已暗喻对仕途沉浮的悲慨,为后文抒情设伏。下面仅用“政通人和,百废具兴”八个字,写出滕子京的政绩,引出重修岳阳楼和作记一事,为全篇文字的导引。

第二段,格调振起,情辞激昂。先总说“巴陵胜状,在洞庭一湖”,设定下文写景范围。以下“衔远山,吞长江”寥寥数语,写尽洞庭湖之大观胜概。一“衔”一“吞”,有气势。“浩浩汤汤,横无际涯”,极言水波壮阔;“朝晖夕阴,气象万千”,概说阴晴变化,简练而又生动。前四句从空间角度,后两句从时间角度,写尽了洞庭湖的壮观景象。“前人之述备矣”一句承前启后,并回应前文“唐贤今人诗赋”一语。这句话既是谦虚,也暗含转机,经“然则”一转,引出新的意境,由单纯写景,到以情景交融的笔法来写“迁客骚人”的“览物之情”,从而构出全文的主体。

三、四两段是两个排比段,并行而下,一悲一喜,一暗一明,像两股不同的情感之流,传达出景与情互相感应的两种截然相反的人生情境。

第三段写览物而悲者。以“若夫”起笔,意味深长。这是一个引发议论的词,又表明了虚拟的情调,而这种虚拟又是对无数实境的浓缩、提炼和升华,颇有典型意义。“若夫”以下描写了一种悲凉的情境,由天气的恶劣写到人心的凄楚。这里用四字短句,层层渲染,渐次铺叙。淫雨、阴风、浊浪构成了主景,不但使日星无光,山岳藏形,也使商旅不前;或又值暮色沉沉、“虎啸猿啼”之际,令过往的“迁客骚人”有“去国怀乡”之慨、“忧谗畏讥”之惧、“感极而悲”之情。

第四段写览物而喜者。以“至若”领起,打开了一个阳光灿烂的画面。“至若”尽管也是列举性的语气,但从音节上已变得高亢嘹亮,格调上已变得明快有力。下面的描写,虽然仍为四字短句,色调却为之一变,绘出春风和畅、景色明丽、水天一碧的良辰美景。更有鸥鸟在自由翱翔,鱼儿在欢快游荡,连无知的水草兰花也充满活力。作者以极为简练的笔墨,描摹出一幅湖光春色图,读之如在眼前。值得注意的是,这一段的句式、节奏与上一段大体相仿,却也另有变奏。“而或”一句就进一步扩展了意境,增强了叠加咏叹的意味,把“喜洋洋”的气氛推向高潮,而“登斯楼也”的心境也变成了“宠辱偕忘”的超脱和“把酒临风”的挥洒自如。

第五段是全篇的重心,以“嗟夫”开启,兼有抒情和议论的意味。作者在列举了悲喜两种情境后,笔调突然激扬,道出了超乎这两者之上的一种更高的理想境界,那就是“不以物喜,不以己悲”。感物而动,因物悲喜虽然是人之常情,但并不是做人的最高境界。古代的仁人,就有坚定的意志,不为外界条件的变化动摇。无论是“居庙堂之高”还是“处江湖之远”,忧国忧民之心不改,“进亦忧,退亦忧”。这似乎有悖于常理,有些不可思议。作者也就此拟出一问一答,假托古圣立言,发出了“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的誓言,曲终奏雅,点明了全篇的主旨。“噫!微斯人,吾谁与归”一句结语,“如怨如慕,如泣如诉”,悲凉慷慨,一往情深,令人感喟。文章最后标明写作时间,与篇首照应。

这篇文章表现作者虽身居江湖,心忧国事,虽遭迫害,仍不放弃理想的顽强意志,同时,也是对被贬战友的鼓励和安慰。《岳阳楼记》的著名,是因为它的思想境界崇高。和它同时的另一位文学家欧阳修在为他写的碑文中说,他从小就有志于天下,常自诵曰:“士当先天下之忧而忧,后天下之乐而乐也。”可见《岳阳楼记》末尾所说的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,是范仲淹一生行为的准则。孟子说:“达则兼善天下,穷则独善其身”。这已成为封建时代许多士大夫的信条。范仲淹写这篇文章的时候正贬官在外,“处江湖之远”,本来可以采取独善其身的态度,落得清闲快乐,但他提出正直的士大夫应立身行一的准则,认为个人的荣辱升迁应置之度外,“不以物喜,不以己悲”要“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,勉励自己和朋友,这是难能可贵的。这两句话所体现的精神,那种吃苦在前,享乐在后的品质,无疑仍有教育意义。

就艺术而论,《岳阳楼记》也是一篇优秀的文章。

第一,岳阳楼之大观,前人已经说尽了,再重复那些老话没有意思。范仲淹就是采取了换一个新的角度,找一个新的题目,另说他的一套。文章的题目是“岳阳楼记”,却巧妙地避开楼不写,而去写洞庭湖,写登楼的迁客骚人看到洞庭湖的不同景色时产生的不同感情,以衬托最后一段所谓“古仁人之心”。范仲淹的别出心裁,让人佩服。

第二,记事、写景、抒情和议论交融在一篇文章中,记事简明,写景铺张,抒情真切,议论精辟。议论的部分字数不多,但有统帅全文的作用,所以有人说这是一篇独特的议论文。《岳阳楼记》的议论技巧,确实有值得借鉴的地方。

第三,这篇文章的语言很有特色。它虽然是一篇散文,却穿插了许多四言的对偶句,如“日星隐曜,山岳潜形。”“沙鸥翔集,锦鳞游泳。”“长烟一空,皓月千里;浮光跃金,静影沉璧。”这些骈句为文章增添了色彩。作者锤炼字句的功夫也很深,如“衔远山,吞长江”这两句的“衔”字、“吞”字,恰切地表现了洞庭湖浩瀚的气势。“不以物喜,不以己悲”,简洁的八个字,像格言那样富有启示性。“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,把丰富的意义熔铸到短短的两句话中,字字有力。

全文记叙、写景、抒情、议论融为一体,动静相生,明暗相衬,文词简约,音节和谐,用排偶章法作景物对比,成为杂记中的创新。 [7-9]

北宋陈师道《后山诗话》:范文正公为《岳阳楼记》,用对语说时景,世以为奇。尹师鲁读之曰:传奇体尔。传奇,唐裴铏所著小说也。

明代孙绪《无用闲谈》:范文正公《岳阳楼记》,或谓其用赋体,殆未深考耳。此是学吕温《三堂记》,体制如出一轴。然《岳阳楼记》闳远超越,青出于蓝矣。夫以文正千载人物,而乃肯学吕温,亦见君子不以人废言之盛心也。

清代金圣叹《天下才子必读书》:中间悲喜二大段,只是借来翻出后丈优乐耳,不然便是赋体类。一肚皮圣贤心地,圣贤学问,发而为才子文章。

清代顾兖《文章规范百家坪注》:楼迁斋评:首尾布置与中间状物之妙,不可及矣。然最妙处在临末断遗一转语。乃知此老胸襟度量,直与岳阳洞庭同其广。

清代蔡世远《古文雅正》:前半设局造句,犹是文人手笔。末段直达胸臆,非文正公不足以当之。或问史臣吕本中及朱文公,皆以文正公为宋朝人物第一,何也?曰:魏文会大矣,而本领徽不及;派公诚矣,而规局徽不及。尧舜君民之念,无日不存于中心,事如白日青天;公诚绝伦超群也。

清代林云铭《古文折义》:题是记岳阳楼,任他高手,少不得要说此楼前此如何倾坏,如何狭小,然后叙增修之劳。再写楼外佳景。以为滕公此举大有益于登临已耳。文正却把这些话头点过,便尽情阁起,单就迁客骚人登楼异情处,转入古仁人用心,遂将平日胸中致君泽民、先忧后乐大本领一齐揭出。盖滕公以司谏谪守巴陵,居庙堂之高者忽处江湖之远。其忧谗畏讥之念,宠辱之怀,抚景感触,不能自遣,情所必至。若知念及君民之当忧,自有不暇于为物喜,为己悲者。篇首提出“谪守”二字,本是此意。妙在借他方之迁客骚人,闲闲点缀,不即不离。谓之为子京说法可也,谓之自述其怀抱可也,即谓之遍告天下后世君予俱应如此存心,亦无不可也。嘻,此其所以为文,公正之文欤。

清代吴楚材、吴调候《古文观止》:岳阳楼大观,已被前人写尽,先生更不赘述,止将登楼者览物之情,写出悲喜二意。只是翻出后文忧乐一段正论。以圣贤忧国忧民心地,发而为文幸,非先生其孰能之?

清代过珙《古文评注》:首尾布置与中间状物之妙不可及矣。尤妙在入后忧乐一段,见得惟贤者而后有真忧,亦惟贤者而后有真乐。乐不以忧而废,忧不以乐而忘。此虽文正自负之词,而期望子京,隐然言外。必如是始得斯文本旨。

清代余城《重订古文释义新编》:通体俱在谪守上着笔,确是子京重修击阳楼记,一字不肯苟下。圣贤经济,才子文章,于此可兼得矣。

清代浦起龙《古文眉诠》:先忧后乐两言,先生生平所持诵也。缘情设景,借题引合,想见万物一体胸襟。

清代唐德宜《古文翼》:撇过岳阳之景,专写览物之情,引起忧乐二意,又从忧乐写出绝大本领。从来名公作记,未有若此篇之正大堂皇者,可想见文公一生节概。

清代李扶九原编、黄仁黼重订《古文笔法百篇》:入手即将题点过,而“谪守”二字,已伏一篇之意。盖谪者多悲而少喜,故将景物随写一笔,即便昂开,提出主意,隐对子京。切定洞庭畅发两段,得宽题走窄境法。末段提出仁人之用心,以规勉之,何其正大。不知此即文正公自己写照也。公为秀才时,尝言“士君子当先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。”不觉因上悲喜,即便吐露,而忧乐正与悲喜对也。亦岂己所不能而貌为大言乎?楼记发此大议,可谓小中见大之文。看其一结,虚托闪开,作想慕不已之情,冷冷而住,不自任而矜张,不打照子京而寡迹,尤为巧妙绝伦。至中间两对,已早开有明八股之风矣。黼按君子之所以异于人者,以其存心也。心可即境而存,心不可随境而变。其所存于中者大,斯其所遇于外者小矣。文正此记,前半为岳阳写景绘情,经营惨淡,已到十分。而其中或悲或喜,处处隐对子京,即处处从请守著想。故末以忧乐二字,易悲喜二字,归到仁人身上。见得境虽变,心不与之俱变;心所存,道即与之俱存。出忧其民,处忧其君,仁人之心,自有其所以异者存也。通幅不矜才,不使气,使自己胸襟显得磊磊落落,正大而光明。非其存于中者大,而能若是乎?

清代尤焴《可斋杂稿》:文正《岳阳楼记》,精切高古,而欧公犹不以文章许之。然要皆磊磊落落,确实典重,凿凿乎如五谷之疗饥,与世之图章绘句、不根事实者,不可同年而语也。 [10-12]

范仲淹(989-1052),字希文,北宋思想家、政治家、文学家。大中祥符八年(1015),进士及第。庆历三年(1043),参与庆历新政,提出了十项改革主张。庆历五年(1045),新政受挫,范仲淹被贬出京。皇祐四年(1052),溘然长逝,享年六十四岁,谥号文正,世称范文正公。范仲淹文学成就突出,其“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”思想,对后世影响深远。有《范文正公文集》。 [13]

【作者】苏轼 【朝代】宋

译文对照

壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。清风徐来,水波不兴。举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万顷之茫然。浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

于是饮酒乐甚,扣舷而歌之。歌曰:“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光。渺渺兮予怀,望美人兮天一方。”客有吹洞箫者,倚歌而和之。其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

苏子愀然,正襟危坐而问客曰:“何为其然也?”客曰:“月明星稀,乌鹊南飞,此非曹孟德之诗乎?西望夏口,东望武昌,山川相缪,郁乎苍苍,此非孟德之困于周郎者乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿,驾一叶之扁舟,举匏樽以相属。寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。挟飞仙以遨游,抱明月而长终。知不可乎骤得,托遗响于悲风。”

苏子曰:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎!且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。”

客喜而笑,洗盏更酌。肴核既尽,杯盘狼籍。相与枕藉乎舟中,不知东方之既白。

标签:

感叹辞赋精选高中文言文饮酒古文观止哲理写景文言文情感场景景色

壬戌年秋,七月十六日,苏轼与友人在赤壁下泛舟游玩。清风阵阵拂来,水面波澜不起。举起酒杯向同伴敬酒,吟诵着与明月有关的文章,歌颂窈窕这一章。不一会儿,明月从东山后升起,徘徊在斗宿与牛宿之间。白茫茫的雾气横贯江面,清泠泠的水光连着天际。任凭小船儿在茫无边际的江上飘荡,越过苍茫万顷的江面。就如同凭空乘风,却不知道在哪里停止,飘飘然如遗弃尘世,超然独立,成为神仙,进入仙境。这时候喝酒喝得高兴起来,用手叩击着船舷,歌中唱到:“桂木船棹啊香兰船桨,迎击空明的粼波,我的心怀悠远,想望伊人在天涯那方。有会吹洞箫的客人,按着节奏为歌声伴和,洞箫“呜呜”作声,有如哀怨有如思慕,像是哭泣,又像是倾诉,尾声凄切、婉转、悠长,如同不断的细丝。能使深谷中的蛟龙为之起舞,能使孤舟上的寡妇听了落泪。苏轼的容色忧愁凄怆,(他)整好衣襟坐端正向客人问道:“箫声为什么这样哀怨呢?”客人回答:“月明星稀,乌鹊南飞这不是曹公孟德的诗吗?(这里)向西可以望到夏口,向东可以望到武昌,山河接壤连绵不绝,(目力所及)一片苍翠,这不正是曹孟德被周瑜所围困的地方么?当初他攻陷荆州,夺得江陵,沿长江顺流东下,麾下的战船延绵千里,旌旗将天空全都蔽住,在江边持酒而饮,横执矛槊吟诗作赋,委实是当世的一代枭雄,而今天又在哪里呢?何况我与你在江边的水渚上捕鱼砍柴,与鱼虾作伴,与麋鹿为友,(我们)驾着这一叶小舟,举起杯盏相互敬酒。(我们)如同蜉蝣置身于广阔的天地中,像沧海中的一颗粟米那样渺小。(唉,)哀叹我们的一生只是短暂的片刻,(不由)羡慕长江没有穷尽。(我想)与仙人携手遨游各地,与明月相拥而永存世间。(我)知道这些不可能屡屡得到,托寄在悲凉的秋风中罢了。”我问道:“你可也知道这水与月?不断流逝的就像这江水,其实并没有真正逝去;时圆时缺的就像这月,但是最终并没有增加或减少。可见,从事物易变的一面看来,天地间没有一瞬间不发生变化;而从事物不变的一面看来,万物与自己的生命同样无穷无尽,又有什么可羡慕的呢!何况天地之间,凡物各有自己的归属,若不是自己应该拥有的,即令一分一毫也不能求取。只有江上的清风,以及山间的明月,送到耳边便听到声音,进入眼帘便绘出形色,取得这些不会有人禁止,享用这些也不会有竭尽的时候。这是造物者(恩赐)的没有穷尽的大宝藏,你我尽可以一起享用。客人高兴地笑了,清洗杯盏重新斟酒。菜肴和果品都被吃完,只剩下桌上的杯碟一片凌乱。(苏子与同伴)在船里互相枕着垫着睡去,不知不觉天边已经显出白色(指天明了)。

此赋通过月夜泛舟、饮酒赋引出主客对话的描写,既从客之口中说出了吊古伤今之情感,也从苏子所言中听到矢志不移之情怀,全赋情韵深致、理意透辟,实是文赋中之佳作。

第一段,写夜游赤壁的情景。作者“与客泛舟游于赤壁之下”,投入大自然怀抱之中,尽情领略其间的清风、白露、高山、流水、月色、天光之美,兴之所至,信口吟诵《诗经·月出》首章“月出皎兮,佼人僚兮。舒窈纠兮,劳心悄兮。”把明月比喻成体态娇好的美人,期盼着她的冉冉升起。与《月出》诗相回应,“少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。”并引出下文作者所自作的歌云:“望美人兮天一方”,情… 古诗文网>>

作者介绍

苏轼(1037年1月8日-1101年8月24日),字子瞻,号“东坡居士”,世称“苏东坡”。汉族,眉州人。北宋诗人、词人,宋代文学家,是豪放派词人的主要代表之一,“唐宋八大家”之一。在政治上属于旧党,但也有改革弊政的要求。其文汪洋恣肆,明白畅达,其诗题材广泛,内容丰富,现存诗3900余首。代表作品有《水调歌头·中秋》、《赤壁赋》、《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》、《记承天寺夜游》等。 百科详情>>

赤壁賦

蘇東坡

宋の元豊五年(1082)秋七月十六日夜、蘇東坡が月明に乗じて舟遊びして、三国の英雄曹操や周瑜の風流を偲び、自分がはかない流人の身の上であることを嘆き、無限な生命の前では古人も我も何等選ぶところが無い、儚いものであり、萬物同一であることを悟り、明月と江上の清風とを楽しみ憂いを忘れたと言う感慨を述べた名文。後赤壁賦に対し前赤壁賦がある。

壬戌之秋、七月既望、蘇子與客泛舟、遊於赤壁之下。清風徐来、水波不興。挙酒蜀客、誦明月之詩、歌窈窕之章。少焉月出於東山之上、徘徊於斗牛之間。白露横江、水光接天。縦一葦之所如、凌萬頃之茫然。浩浩乎如馮虚御風、而不知其所止、飄飄乎如遺世独立、羽化而登仙。於是飲酒楽甚。扣舷而歌之。歌曰、桂櫂兮蘭漿。撃空明兮泝流光。渺渺兮予懐、望美人兮天一方。

壬戌の秋、七月既望、蘇子客と舟を泛べて、赤壁の下に遊ぶ。清風徐に来りて、水波興らず。酒を挙げて客に蜀して、明月の詩を誦し、窈窕の章を歌う。少焉して月東山の上に出でて、斗牛の間に徘徊す。白露江に横はり、水光天に接す。一葦の如く所を縦にし、萬頃の茫然たるを凌ぐ。浩浩乎として虚に馮り風に御して、其の止まる所を知らず、飄飄乎として世を遺れ独立し、羽化して登仙するが如し。是に於て酒を飲みて楽しむこと甚。舷を扣いて之を歌う。歌に曰く、桂の櫂、蘭の漿。空明を撃って流光に泝る。渺渺として予懐い、美人を天の一方に望むと。

客有吹洞簫者。倚歌而和之。其声鳴鳴然、如怨如慕、如泣如訴、余音嫋嫋、不絶如縷。舞幽壑之潜蛟、泣孤舟之寡婦。蘇子愀然正襟、危坐而問客曰、何為其然也。

客に洞簫を吹く者有り。歌に倚りて之に和す。其の声鳴鳴然として、怨むが如く慕うが如く、泣が如く訴えるが如く、余音嫋嫋として、絶えざること縷の如し。幽壑の潜蛟を舞はしめ、孤舟の寡婦を泣かしめ。蘇子愀然として襟を正す、危坐して客に問いて曰く、何為れぞ其れ然るやと。

客曰、月明星稀、烏鵲南飛、此非曹孟徳之詩乎。西望夏口、東望武昌、山川相繆、欝乎蒼蒼。此非孟徳之困於周郎者乎。方其破荊州、下江陵、順流而東也、軸艫千里、旌旗蔽空。[酉 麗]酒臨江、横槊賦詩。固一世之雄也。而今安在哉。況吾與子、漁樵於江渚之上、侶魚蝦而友麋鹿。駕一葉之軽舟、挙匏樽以相蜀、寄蜉蝣於天地.、渺滄海之一粟。哀吾生之須臾、羨長江之無窮。挟飛仙以遨遊、抱明月而長終、知不可乎驟得、託遺響於悲風。

客曰く、月明らかに星に稀、烏鵲南に飛とは、此れ曹孟徳の詩に非ずや。西のかた夏口を望み、東のかたに武昌を望めば、山川相繆うて、欝乎として蒼蒼たり。此れ孟徳の周郎に困しめられしとかろに非ずや、其の荊州を破りて、江陵より下る、流に順い東のかた、軸艫千里、旌旗空を蔽う 酒を。[酉麗]んで江に臨み、槊を横てて詩を賦す。固に一世の雄なり。而るに今安くに在りや。況や吾と子と、江渚の上に漁樵して、魚蝦を侶として麋鹿を友とする。一葉の軽舟に駕り、匏樽を挙げて以て相蜀し、蜉蝣を天地に寄せる.、渺たる滄海の一粟なり。吾生の須臾なるを哀しみ、長江の窮り無きを羨む。飛仙を挟んで以て遨遊し、明月を抱いて長しえに終えんことを、驟かに得可かざるを知り、遺響を悲風に託するなりと。

蘇子曰、客亦知夫水與月乎。逝者如斯、而未嘗往也。盈虚者如彼、而卒莫消長也。蓋将自其変者而観之、則天地曾不能以一瞬、自其不変者而観之、則物與我皆無尽也。而又何羨乎。且夫天地之間、物各有主。苟非吾之所有、雖一毫、而莫取。惟江上之清風與山間之明月、耳得之而為声、目遇之而成色。取之無禁、用之不竭。是造物者之無尽蔵也。而吾與子之所共適。客喜而笑、洗盞更酌。肴核既尽、杯盤狼藉。相與枕籍乎舟中、不知東方之既白。

蘇子曰く、客も亦夫の水と月とを知るか。逝く者は斯の如くなるも、而も未だ嘗て往かざるなり。盈虚する者は如彼の如くなるも、而も卒に消長すること莫きなり。蓋し将其の変ずる者よりして之を観れば、則ち天地も曾て以て一瞬なる能はず、其の変ぜざる者よりして之を観れば、則ち物と我と皆尽くること無きなり。而るに又何をか羨まらんや。且つ夫れ天地の間、物には各々主有り。苟くも吾の有る所に非らずんば、一毫と雖も、取ること莫し。惟江上の清風と山間の明月とのみは、耳之を得て声を為し、目之に遇うて色を成す。之を取れども禁ずる無く、之を用いるも竭きず。是れ造物者の無尽蔵なり。而して吾と子との共に適する所なりと。客喜んで笑い、盞を洗いて更に酌む。肴核既に尽きて、杯盤狼藉たり。相い與に舟中に枕籍して、東方の既に白くりを知らず。

後赤壁賦

蘇東坡

蘇東坡は赤壁賦を作って3ケ月後、冬の赤壁に遊んだ。冬の月夜、水量が少ない江石が露出し凄惨な景色を詠ずる。有韻の句を含んだ詩文の形式、且つ内容は極めて韻律に富み変化のある名文。月夜の美観と懐古の情感が織り成す、叙情的な雰囲気に包まれ然も格調高く誦えあげる。千古の名文と称される由縁が此の前赤壁賦・後赤壁賦にある。

是歳十月之望、歩自雪堂。将帰于臨皐。二客従予過黄泥之坂。霜露既降、木葉尽脱。人影在地。仰見明月、顧而楽之、行歌相答。已而嘆曰、有客無酒、有酒無肴。月白風清。如此良夜何。客曰、今者薄暮、挙網得魚。巨口細鱗、状如松江之鱸。顧安所得酒乎。帰而謀諸婦。婦曰、我有斗酒。蔵之久矣、以侍子不時之需。

是歳十月の望、雪堂より歩して。将に臨皐に帰らんとする。二客予に従いて黄泥の坂を過ぐる。霜露既に降り、木葉尽く脱つ。人影地に在り。仰いで明月を見、顧みて之を楽しみ、行々歌いて相答える。已にして嘆じて曰く、客有れども酒無く、酒有りとも肴なし。月白く風清し。此の良夜を如何せんと。客曰く、今者の薄暮に、網を挙げて魚を得たり。巨口細鱗にして、状は松江の鱸の如し。顧うに安んか酒を得る所あらんやと。帰えりて諸を婦に謀る。婦曰く、我に斗酒有り。之を蔵すること久し、以て侍の不時の需を待つと。

於是携酒與魚、復遊於赤壁之下。江流有声、断岸千尺。山高月小、水落石出。曾日月之幾何。而江山不可復識矣。予乃攝衣而上、履巉巌披蒙茸、踞虎豹登[虫 L]龍、攀棲鶻之危巣、俯憑夷之幽宮。蓋二客之不能従焉。画然長嘯、草木振動、山鳴谷応、風起水涌。予亦悄然而悲、粛然而恐、凛乎其不可留也。反而登舟、方乎中流、聴其所止而休焉。時夜将半。四顧寂寥。適有孤鶴、横江東来。翅如車輪、玄裳縞衣、戛然長鳴、掠予舟而西也。

是に於いて酒と魚とを携えて、復赤壁の下に遊ぶ。江流に声あり、断岸千尺。山高く月小に、水落ち石出ず。曾て日月の幾何ぞや。而るに江山復識る可からず。予乃ち衣を攝げて上る、巉巌を履み蒙茸を披き、虎豹に踞し[虫 L]龍に登る、棲鶻の危巣を攀じ、憑夷の幽宮に俯す。蓋し二客は之れ従うこと能はず。画然として長嘯すれば、草木振動し、山鳴り谷応え、風起り水涌く。予も亦悄然として悲しむ、粛然として恐れ、凛乎として其れ留まる可からざるなり。反って舟に登り、中流に放ち、其の止まる所に聴くいて休む。時に夜将に半ばならんとす。四顧すれば寂寥たり。適々孤鶴有り、江を横ぎりて東より来る。翅車輪の如く、玄裳縞衣、戛然として長鳴し、予が舟を掠めて西のかなたなり。

須臾客去、予亦就睡。夢一道士。羽衣翩[足 遷]、過臨皐之下、揖予而言曰、赤壁之遊楽乎。問其姓名、俛而不答。嗚呼噫[ロ 喜]、我知之矣。畴昔之夜、飛鳴而過我者、非子也邪。道士顧笑。予亦驚悟。開戸視之、不見其処。

須臾して客去り、予も亦睡に就く。一道士を夢みる。羽衣翩[足 遷]として、臨皐の下を過ぎて、予に揖して言いて曰く、赤壁之遊楽しきかな。問其の姓名を問へば、俛して答えず。嗚呼噫[ロ 喜]、我は之を知れり。畴昔の夜、飛鳴して我に過りし者は、子に非らずやと。道士顧みて笑う。予も亦驚き悟む。戸を開いて之を視れば、其の処を見ず。

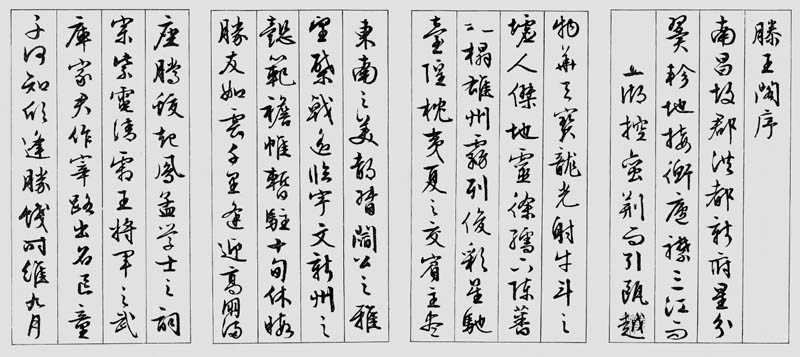

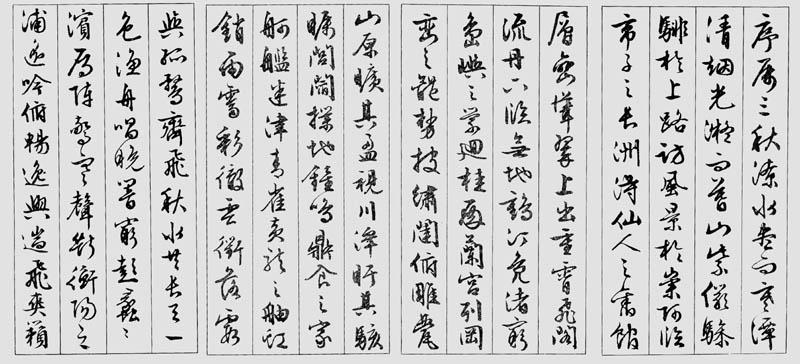

豫章故郡,洪都新府。星分翼轸,地接衡庐。襟三江而带五湖,控蛮荆而引瓯越。物华天宝,龙光射牛斗之墟;人杰地灵,徐孺下陈蕃之榻。雄州雾列,俊采星驰。台隍枕夷夏之交,宾主尽东南之美。都督阎公之雅望,棨戟遥临;宇文新州之懿范,襜帷暂驻。十旬休假,胜友如云;千里逢迎,高朋满座。腾蛟起凤,孟学士之词宗;紫电青霜,王将军之武库。家君作宰,路出名区;童子何知,躬逢胜饯。(豫章故郡 一作:南昌故郡;青霜 一作:清霜)

时维九月,序属三秋。潦水尽而寒潭清,烟光凝而暮山紫。俨骖騑于上路,访风景于崇阿。临帝子之长洲,得天人之旧馆。层峦耸翠,上出重霄;飞阁流丹,下临无地。鹤汀凫渚,穷岛屿之萦回;桂殿兰宫,即冈峦之体势。(天人 一作:仙人;层峦 一作:层台;即冈 一作:列冈;飞阁流丹 一作:飞阁翔丹)

披绣闼,俯雕甍,山原旷其盈视,川泽纡其骇瞩。闾阎扑地,钟鸣鼎食之家;舸舰弥津,青雀黄龙之舳。云销雨霁,彩彻区明。落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。渔舟唱晚,响穷彭蠡之滨,雁阵惊寒,声断衡阳之浦。(轴 通:舳;迷津 一作:弥津;云销雨霁,彩彻区明 一作:虹销雨霁,彩彻云衢)

遥襟甫畅,逸兴遄飞。爽籁发而清风生,纤歌凝而白云遏。睢园绿竹,气凌彭泽之樽;邺水朱华,光照临川之笔。四美具,二难并。穷睇眄于中天,极娱游于暇日。天高地迥,觉宇宙之无穷;兴尽悲来,识盈虚之有数。望长安于日下,目吴会于云间。地势极而南溟深,天柱高而北辰远。关山难越,谁悲失路之人;萍水相逢,尽是他乡之客。怀帝阍而不见,奉宣室以何年?(遥襟甫畅 一作:遥吟俯畅)

嗟乎!时运不齐,命途多舛。冯唐易老,李广难封。屈贾谊于长沙,非无圣主;窜梁鸿于海曲,岂乏明时?所赖君子见机,达人知命。老当益壮,宁移白首之心?穷且益坚,不坠青云之志。酌贪泉而觉爽,处涸辙以犹欢。北海虽赊,扶摇可接;东隅已逝,桑榆非晚。孟尝高洁,空余报国之情;阮籍猖狂,岂效穷途之哭!(见机 一作:安贫;以犹欢 一作:而相欢)

勃,三尺微命,一介书生。无路请缨,等终军之弱冠;有怀投笔,慕宗悫之长风。舍簪笏于百龄,奉晨昏于万里。非谢家之宝树,接孟氏之芳邻。他日趋庭,叨陪鲤对;今兹捧袂,喜托龙门。杨意不逢,抚凌云而自惜;钟期既遇,奏流水以何惭?

呜呼!胜地不常,盛筵难再;兰亭已矣,梓泽丘墟。临别赠言,幸承恩于伟饯;登高作赋,是所望于群公。敢竭鄙怀,恭疏短引;一言均赋,四韵俱成。请洒潘江,各倾陆海云尔。

滕王高阁临江渚,佩玉鸣鸾罢歌舞。

画栋朝飞南浦云,珠帘暮卷西山雨。

闲云潭影日悠悠,物换星移几度秋。

阁中帝子今何在?槛外长江空自流。

| 滕王阁序 | 〔唐〕王勃 撰 |

注释/璞如子 子夜星网站整理编辑

| 【编者注】 《滕王阁序》,属骈文体。唐代王勃南下省父途中,路经洪州(今江西南昌),正值都督阎伯屿于滕王阁宴请群僚,便即席应邀而作此篇。文中描绘了宴会盛况及滕王阁周围景观,抒发了自己怀才不遇的感慨。《滕王阁序》是千古传诵名篇,而犹不无难解之处;虽经有关资料推敲考证,但仍值得后人商榷。 |

豫章<1>故郡,洪都<2>新府。星分翼轸<3>,地接衡庐<4>。襟三江而带五湖<5>,控蛮荆而引瓯越<6>。物华天宝,龙光射牛斗之墟<7>;人杰地灵,徐孺下陈蕃之榻<8>。雄州雾列,俊采<9>星驰,台隍枕夷夏之交,宾主尽东南之美。都督阎公之雅望,棨戟遥临<10>;宇文新州之懿范<11>,襜帷暂驻。十旬休假<12>,胜友如云;千里逢迎,高朋满座。腾蛟起凤<13>,孟学士之词宗;紫电青霜<14>,王将军之武库。家君作宰,路出名区;童子何知,躬逢胜饯。

时维九月,序属三秋<15>。潦水<16>尽而寒潭清,烟光凝而暮山紫。俨骖騑于上路,访风景于崇阿<17>。临帝子<18>之长洲,得仙人之旧馆。层台耸翠,上出重霄;飞阁流丹,下临无地。鹤汀凫渚<19>,穷岛屿之萦回;桂殿兰宫,列冈峦之体势。披绣闼,俯雕甍<20>,山原旷其盈视,川泽盱其骇瞩。闾阎扑地,钟鸣鼎食之家<21>;舸舰迷津,青雀黄龙之轴<22>。虹销雨霁,彩彻区明<23>。落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。渔舟唱晚,响穷彭蠡之滨<24>;雁阵惊寒,声断衡阳之浦<25>。

遥襟甫畅,逸兴遄飞<26>。爽籁<27>发而清风生,纤歌凝而白云遏<28>。睢园绿竹<29>,气凌彭泽之樽<30>;邺水朱华<31>,光照临川之笔<32>。四美具,二难并<33>。穷睇眄于中天,极娱游于暇日<34>。

天高地迥<35>,觉宇宙之无穷;兴尽悲来,识盈虚之有数<36>。望长安于日下<37>,指吴会<38>于云间。地势极而南溟深,天柱高而北辰远<39>。关山难越,谁悲失路之人?萍水相逢,尽是他乡之客。怀帝阍<40>而不见,奉宣室<41>以何年?

嗟乎!时运不济,命运多舛<42>。冯唐易老,李广难封<43>。屈贾谊于长沙,非无圣主<44>;窜梁鸿于海曲,岂乏明时<45>。所赖君子安贫,达人知命<46>。老当益壮,宁移白首之心?穷且益坚,不坠青云之志<47>。酌贪泉而觉爽,处涸辙以犹欢<48>。北海虽赊,扶摇可接<49>;东隅已逝,桑榆非晚<50>。孟尝高洁,空怀报国之心<51>;阮藉猖狂,岂效穷途之哭!<52>

勃,三尺微命,一介书生<53>。无路请缨,等终军之弱冠<54>;有怀投笔,慕宗悫之长风<55>。舍簪笏于百龄<56>,奉晨昏<57>于万里。非谢家之宝树<58>,接孟氏之芳邻<59>。他日趋庭,叨陪鲤对<60>;今晨捧袂,喜托龙门<61>。杨意不逢,抚凌云而自惜<62>;钟期既遇,奏流水以何惭?<63>

鸣呼!胜地不常,盛筵难再。兰亭已矣,梓泽丘墟<64>。临别赠言,幸承恩于伟饯<65>;登高作赋,是所望于群公。敢竭鄙诚,恭疏短引<67>。一言均赋,四韵俱成。请洒潘江,各倾陆海云尔:

滕王高阁临江渚,佩玉鸣鸾罢歌舞。画栋朝飞南浦云,珠帘暮卷西山雨。<68>

闲云潭影日悠悠,物换星移几度秋。阁中帝子今何在?槛外长江空自流。

【注释】

<1>豫章:一作“南昌”。滕王阁在今江西省南昌市。南昌,为汉豫章郡治。

<2>洪都:汉豫章郡,唐改为洪州,设都督府。

<3>星分翼轸:古人习惯以天上星宿与地上区域对应,称为“某地在某星之分野”。据《晋书·天文志》,豫章属吴地,吴越扬州当牛斗二星的分野,与翼轸二星相邻。翼(zhěn)、轸,星宿名,属二十八宿。星分翼轸。

<4>衡庐:衡,衡山,此代指衡州(治所在今湖南省衡阳市)。庐,庐山,此代指江州(治所在今江西省九江市)。

<5>襟三江:泛指长江中下游的江河。襟:以……为襟。带五湖:南方大湖的总称。带:以……为带

<6>蛮荆:古楚地,今湖北、湖南一带。瓯越:古越地,即今浙江地区。古东越王建都于东瓯(今浙江省永嘉县)。

<7>物华天宝……句:据《晋书·张华传》,晋初,牛、斗二星之间常有紫气照射,据说是宝剑之精,上彻于天。张华命人寻找,果然在丰城(今江西省丰城县,古属豫章郡)牢狱的地下,掘出龙泉、太阿二剑。后这对宝剑入水化为双龙。

<8>徐孺……句:据《后汉书·徐稚传》,东汉名士陈蕃为豫章太守,不接宾客,惟徐稚来访时,才设一睡榻,徐稚去后又悬置起来。徐孺,徐孺子的省称。徐孺子名稚,东汉豫章南昌人,当时隐士。

<9>俊采:指人才。

<10>都督:掌管督察诸州军事的官员,唐代分上、中、下三等。阎公:名未详。棨戟(qǐ jǐ):外有赤黑色缯作套的木戟,古代大官出行时用。这里代指仪仗。

<11>宇文新州:复姓宇文的新州(在今广东境内)刺史,名未详。襜帷(chān wéi):车上的帷幕,这里代指车马。

<12>十旬休假:唐制,十日为一旬,遇旬日则官员休沐,称为“旬休”。

<13>腾蛟起凤:《西京杂记》:“董仲舒梦蛟龙入怀,乃作《春秋繁露》。”又:“扬雄著《太玄经》,梦吐凤凰集《玄》之上,顷而灭。”孟学士:名未祥。

<14>紫电青霜:《古今注》:“吴大皇帝(孙权)有宝剑六,二曰紫电。”《西京杂记》:“高祖(刘邦)斩白蛇剑,刃上常带霜雪。”王将军:名未详。

<15>三秋:古人称七、八、九月为孟秋、仲秋、季秋,三秋即季秋,九月。

<16>潦水:雨后的积水。潦,音liǎo。

<17>俨(yǎn):此指昂首,昂头。骖騑(cān fēi):驾在服马两侧的马。后凡指驾车之马。汉蔡邕《协和婚赋》:“车服照路,驂騑如舞。”上路:大路;通衢。崇阿(chóng ē):高丘,高山。明刘基《黄华一首送叶师仁省兄还括苍》诗:“瞻彼崇阿,维云茫茫。”

<18>帝子、天人:都指滕王李元婴。

<19>鹤汀(hè tīng):有鹤栖居的水中小洲。凫渚(fú zhǔ):野鸭栖息的水中小块陆地。

<20>绣闼(xiù tà):装饰华丽的门。雕甍(diāo méng):雕镂文采的殿亭屋脊。唐虞世南《怨歌行》:“紫殿秋风冷,彫甍白日沉。”

<21>闾(lǘ)阎:里门,这里代指房屋。钟鸣鼎食:古代贵族鸣钟列鼎而食,喻大业门户。

<22>舸:《方言》:“南楚江、湘,凡船大者谓之舸。”青雀黄龙:船的装饰形状。轴:通“舳(zhú)”,船尾把舵处,这里代指船只。 津:即渡口。

<23>彩:日光。彻:通贯。

<24>响穷:响,回响;穷,穷尽、遍布。响穷,即响遍。彭蠡:古代大泽,即今鄱阳湖。

<25>衡阳:今属湖南省,境内有回雁峰,相传秋雁到此就不再南飞,待春而返。

<26>甫:刚刚、初始、才。遄:迅速、顿时。

<27>爽籁:管子参差不齐的排箫。一说清风激物之声。刘良注:“爽,清也。籟,风激物之声也。”

<28>白云遏:形容音响优美,能驻行云。《列子·汤问》:“薛谭学讴于秦青,未穷青之技,自谓尽之,遂辞归。秦青弗止,饯于郊衢。抚节悲歌,声振林木,响遏行云。”

<29>睢园绿竹:睢(suī)园,即汉梁孝王菟园。《水经注》:“睢水又东南流,历于竹圃……世人言梁王竹园也。”

<30>彭泽:县名,在今江西湖口县东。陶渊明曾官彭泽县令,世称陶彭泽。樽:酒器。陶渊明《归去来兮辞》有“有酒盈樽”之句。

<31>邺水:在邺下(今河北省临漳县)。邺下是曹魏兴起的地方。朱华:荷花。曹植《公宴诗》:“秋兰被长坂,朱华冒绿池。”

<32>光照……句:临川,郡名,治所在今江西省抚州市。句中“临川”,在此指南朝宋谢灵运。谢灵运曾任临川内史,故称。《宋书》本传称他“文章之美,江左莫逮”。

<33>四美:指良辰、美景、赏心、乐事。二难:指贤主、嘉宾难得。另一说,四美:音乐、饮食、文章、言语之美。刘琨《答卢谌诗》:音以赏奏,味以殊珍,文以明言,言以畅神。之子之往,四美不臻。二难:谢灵运《拟魏太子邺中集诗序》:天下良辰、美景、赏心、乐事,四者难并。王勃说“二难并”活用谢文,良辰、美景为时地方面的条件,归为一类;赏心、悦目为人事方面的条件,归为一类。

<34>穷睇眄:极目而望。穷:尽情,极尽。睇眄(dì miǎn):眼望,顾盼,斜视。极娱:尽兴。暇日:闲暇之日。

<35>迥:迥远,遥远。

<36>盈虚:盈盛与虚衰,兴盛与衰败。数:运数,机理,道理,规律。三国魏刘劭《人物志·材理》:“若夫天地气化,盈虚损益,道之理也。”

<37>望长安……句:《世说新语·夙惠》:“晋明帝数岁,坐元帝膝上。有人从长安来,元帝因问明帝:‘汝意谓长安何如日远?’答曰:‘日远,不闻人从日边来,居然可知。’元帝异之。明日集群臣宴会,告以此意,更重问之,乃答曰:‘日近。’元帝失色曰:‘尔何故异昨日之言邪?’答曰:‘举目见日,不见长安。’”

<38>吴会:吴郡,治所在今江苏省苏州市。云间:江苏松江县(古华亭)的古称。《世说新语·排调》:陆云(字士龙)华亭人,未识荀隐,张华使其相互介绍而不作常语,“云因抗手曰:‘云间陆士龙。’”

<39>地势极……句:南溟,南方的大海。(见《庄子》)《神异经》:“昆仑之山,有铜柱焉。其高入天,所谓天柱也。”北辰:《论语·为政》:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共(拱)之。”

<40>帝阍(hūn):天帝的守门人。屈原《离骚》:“吾令帝阍开关兮,倚阊阖而望予。”又借指天门,借指天帝的宫门。清黄遵宪《庚辰诸君子约游赋此》诗:“高山九郎好痛哭,相继呼天叩帝閽。”

<41>奉宣室……:贾谊迁谪长沙四年后,汉文帝复召他回长安,于宣室中问鬼神之事。宣室,汉未央宫正殿,为皇帝召见大臣议事之处。奉:侍奉。

<42>舛(chuǎn):不幸,错乱,磨难。命运坎坷。

<43>冯唐易老:《史记·冯唐列传》:“(冯)唐以孝著,为中郎署长,事文帝。……拜唐为车骑都尉,主中尉及郡国车士。七年,景帝立,以唐为楚相,免。武帝立,求贤良,举冯唐。唐时年九十余,不能复为官。”李广难封:李广,汉武帝时名将,多次与匈奴作战,军功卓著,却始终未获封爵。

<44>屈贾谊句:贾谊在汉文帝时被贬为长沙王太傅。圣主:指汉文帝。

<45>窜梁鸿句:梁鸿,东汉人,因得罪章帝,避居齐鲁、吴中。明时:指章帝时代。

<46>所赖君子安贫,达人知命:“君子安贫”,另本作“君子见机”。君子见机:《易·系辞下》:“君子见几(机)而作。”达人知命:《易·系辞上》:“乐天知命故不忧。”意为君子善于觉察时机,通达事理者知晓命运之数。 编者拙见:“君子见机”这句成语虽也与“达人知命”对应,但用于此,对于正值命运乖违之时的王勃来说,还是稍觉空泛。故“君子安贫”当符合王勃原句,正与下句“穷且益坚,不坠青云之志。”呼应。

<47>老当益壮:《后汉书·马援传》:“丈夫为志,穷当益坚,老当益壮。” 青云之志:《续逸民传》:“嵇康早有青云之志。”

<48>酌贪泉……句:据《晋书·吴隐之传》,廉官吴隐之赴广州刺史任,饮贪泉之水,并作诗说:“古人云此水,一歃怀千金。试使(伯)夷(叔)齐饮,终当不易心。”贪泉,在广州附近的石门,传说饮此水会贪得无厌。 处涸辙:《庄子·外物》有鲋鱼处涸辙的故事。涸辙比喻困厄的处境。

<49>北海二句:语意本《庄子·逍遥游》。赊(shē):遥远。扶摇:旋风;此句意为,如旋风盘旋而上。接:靠近,到达。

<50>东隅二句:《后汉书·冯异传》:“失之东隅,收之桑榆。”东隅,日出处,表示早晨。桑榆,日落处,表示傍晚。

<51>孟尝二句:孟尝字伯周,东汉会稽上虞人。曾任合浦太守,以廉洁奉公著称,后因病隐居。桓帝时,虽有人屡次荐举,终不见用。事见《后汉书·孟尝传》。

<52>阮籍二句:阮籍,字嗣宗,晋代名士。《晋书·阮籍传》:籍“时率意独驾,不由径路。车迹所穷,辄恸哭而反。”阮籍自己驾车出行,不走常路,随意而去;结果行入无路之境,痛哭而返。

<53>三尺微命:自谦之语,喻身份低微。三尺:《礼记·玉藻》:“绅长制士三尺,有司二尺有五寸。”士只能悬挂垂下长三尺绅带。王勃自喻为士。微命:微,微末。命,此指身份地位。《礼记·朝事》:“命:上公九命为伯,其国家、宫室、车旌、衣服、礼仪、皆以九为节;……公之孤四命,以皮帛视小国之君,其卿三命,其大夫再命,士一命,其宫室、车旌、衣服、礼仪、各视其命之数;侯伯之卿、大夫、士亦如之;子男之卿再命,其大夫一命,其士不命,其宫室、车旌、衣服、礼仪,各如其命之数。” 一介:一个,形容微小。

<54>无路二句:据《汉书·终军传》,终军字子云,汉代济南人。武帝时出使南越,自请“愿受长缨,必羁南越王而致之阙下”,时仅二十余岁。等,相同,用作动词。弱冠,古人二十岁行冠礼,表示成年,称“弱冠”。

<55>投笔:用汉班超投笔从戎的故事,事见《后汉书·班超传》。慕宗悫(què 却)句:宗悫字元干,南朝宋南阳人,年少时向叔父自述志向,云“愿乘长风破万里浪”。事见《宋书·宗悫传》。一本“慕”作“爱”字。

<56>簪笏(zān hù):冠簪、手版。官吏用物,这里代指官职地位。百龄:百年,犹“一生”。

<57>奉晨昏:《礼记·曲礼上》:“凡为人子之礼……昏定而晨省。”

<58>非谢家……句:《世说新语·言语》:谢太傅(安)问诸子侄:“子弟亦何预人事,而正欲使其佳?”诸人莫有言者。车骑(谢玄)答曰:“譬如芝兰玉树,欲使其生于庭阶耳。”

<59>接孟氏……句:据说孟轲的母亲为教育儿子而三迁择邻,最后定居于学宫附近。事见刘向《列女传·母仪篇》。

<60>他日二句:鲤,孔鲤,孔子之子。《论语·季氏》:(孔子)尝独立,(孔)鲤趋而过庭。(子)曰:“学诗乎?”对曰:“未也。”“不学诗,无以言。”鲤退而学诗。他日,又独立,鲤趋而过庭。(子)曰:“学礼乎?”对曰:“未也。”“不学礼,无以立。”鲤退而学礼。 叨陪(tāo péi):叨陪末座。谦称陪侍或追随。

<61>捧袂(mèi妹):举起双袖,表示恭敬的姿势。喜托龙门:《后汉书·李膺传》:“膺以声名自高,士有被其容接者,名为登龙门。”

<62>杨意二句:据《史记·司马相如列传》,司马相如经蜀人杨得意引荐,方能入朝见汉武帝。又云:“相如既奏《大人》之颂,天子大悦,飘飘有凌云之气。”杨意,杨得意的省称。凌云,指司马相如作《大人赋》。 抚凌云:抚,抚奏。凌云,指高雅之曲。

<63>钟期二句:钟期,钟子期的省称。指钟子期遇知音之事。典故出自《列子·汤问》:伯牙善鼓琴,钟子期善听。伯牙鼓琴,志在高山。钟子期曰:“善哉?峨峨兮若泰山!”志在流水,钟子期曰:“善哉,洋洋兮若江河!”伯牙所念,钟子期必得之。伯牙游于泰山之阴,卒逢暴雨,止于岩下;心悲,乃援琴而鼓之。初为霖雨之操,更造崩山之音。曲每奏,钟子期辄穷其趣。伯牙乃舍琴而叹曰:“善哉,善哉,子之听夫!志想象犹吾心也。吾于何逃声哉?”

<64>兰亭二句:在今浙江省绍兴市附近。晋穆帝永和九年(353)三月三日上巳节,王羲之与群贤宴集于此,行修禊礼,祓除不祥。 梓(zǐ)泽:即晋石崇的金谷园,故址在今河南省洛阳市西北。 此二处皆古之名盛,后均不存,故王勃作叹。

<65>伟饯:颇具规模的饯别宴会。

<66>敢竭鄙诚,恭疏短引:自谦之语。 敢:大胆,有冒昧之意。竭:竭尽,尽心。鄙诚:微薄诚意。 恭疏短引:恭谨地粗略做个短短的引言。

<67>请洒潘江,各倾陆海云尔:借典钟嵘《诗品》:“陆才如海,潘才如江。”是言陆机、潘岳之才。此二句意为:请大家各展卓越才华。 云尔:文尾助词,如此罢了,如此而已。

<68>滕王高阁句:滕王阁,唐高祖子元婴为洪州刺史时所建。后元婴封滕王,故名。故址在今江西省南昌市赣江滨。其后阎伯屿为洪州牧,宴群僚于阁上,王勃省父过此,即席作《滕王阁序》。阁历经修建,后焚毁。亦省作“滕阁”。 江渚(jiāng zhǔ):佩玉鸣鸾:佩玉,古代系于衣带用作装饰的玉。鸣鸾(míng luán):即鸣銮。銮声似鸾鸟之鸣,因称。《礼记·玉藻》:“君子在车,则闻鸾和之声,行则鸣佩玉。”