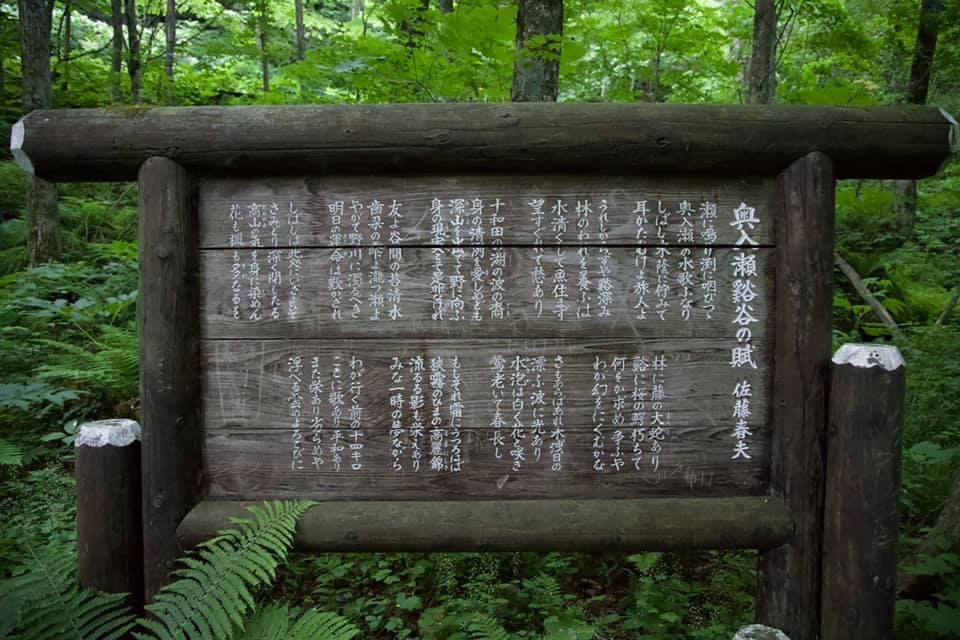

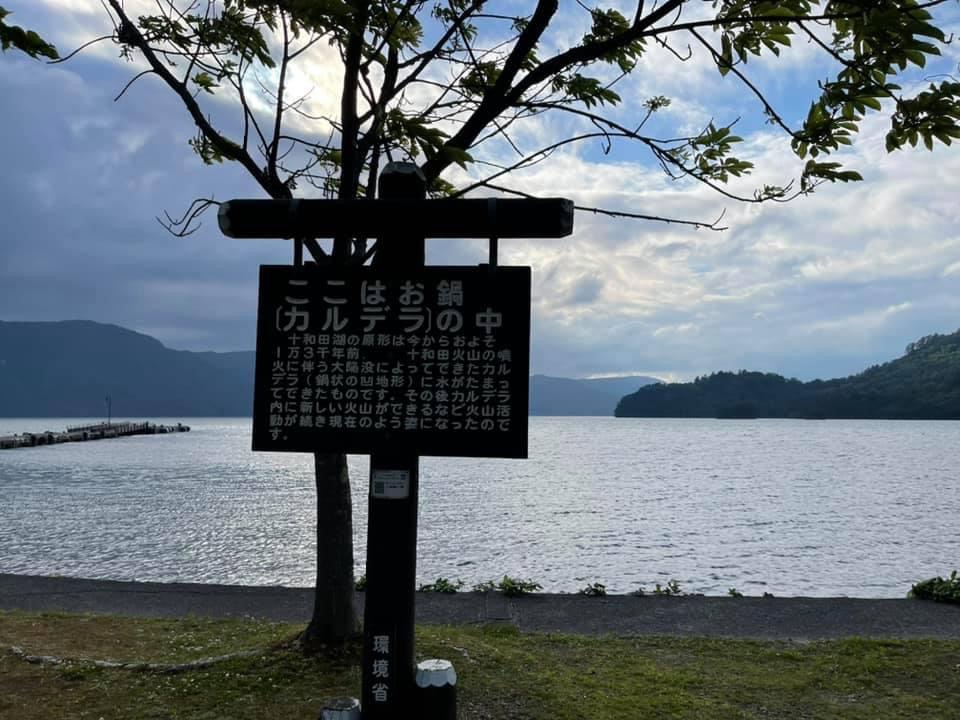

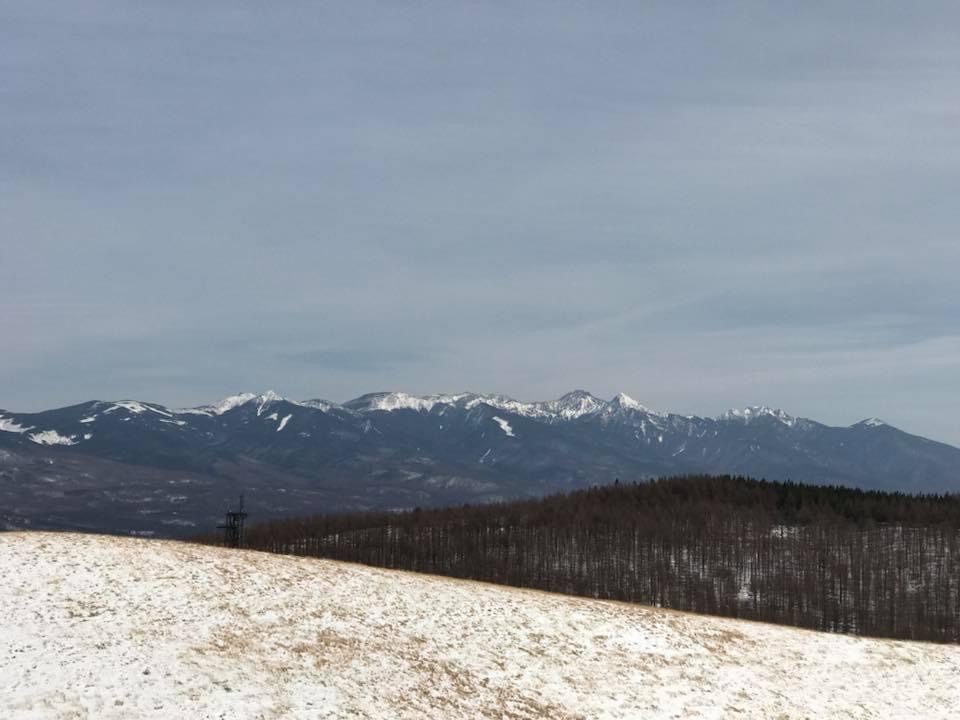

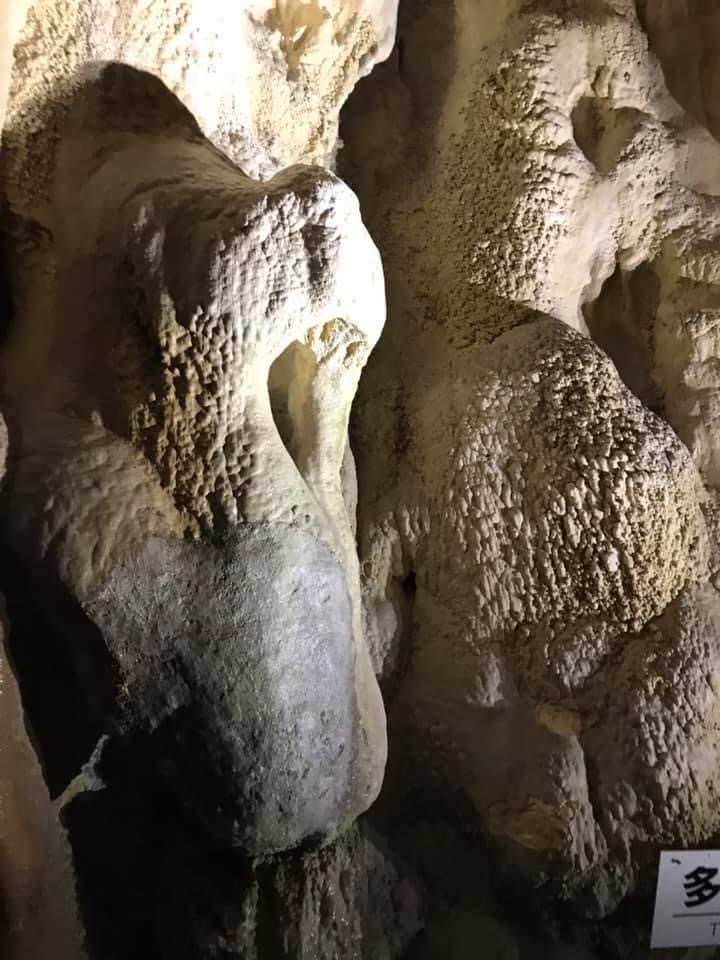

深い自然林におおわれた奥入瀬渓流。そこには、千変万化の水の流れが生む躍動感あふれる景観が展開しています。両岸に迫る断崖は、軽石や火山灰が高温の状態で堆積し、熱と自重によって生成された溶結凝灰岩といわれるもので、奥入瀬の景観に迫力をもたらしています。

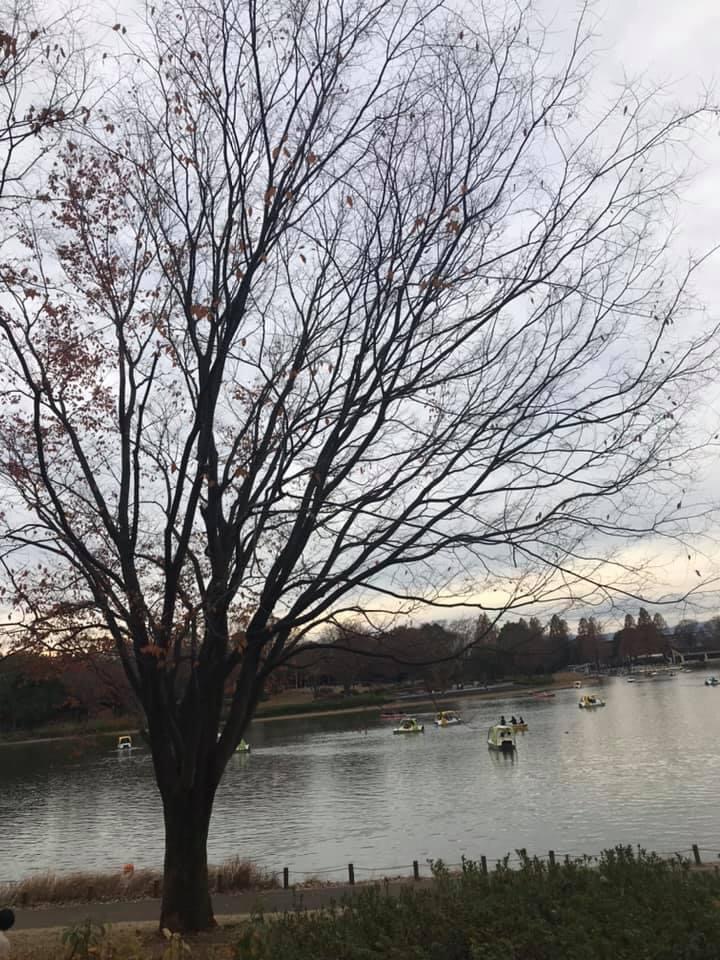

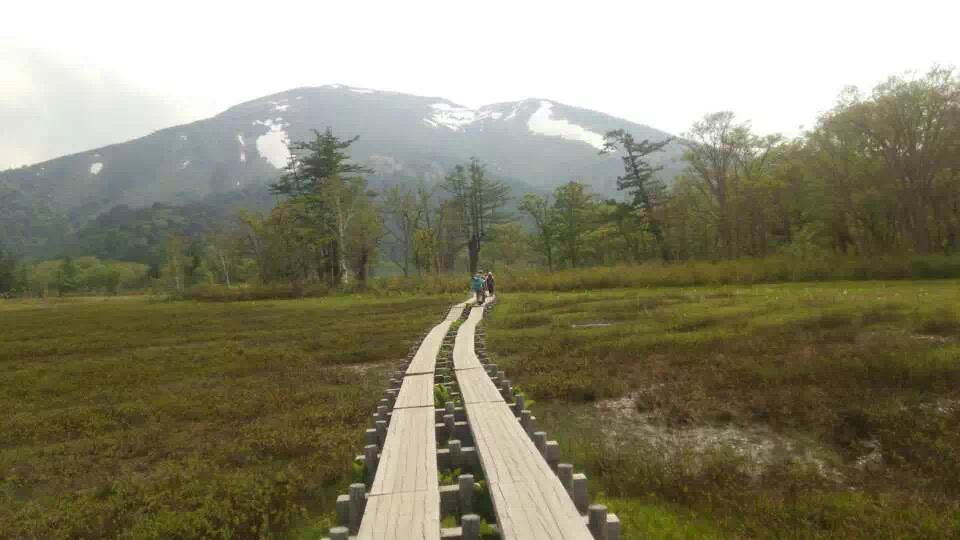

渓流に沿って流れとほぼ同じ高さに車道と歩道がつくられ、尾根や山腹の道から渓谷を眺めるのとは、また趣の異なった景観を味わうことができます。

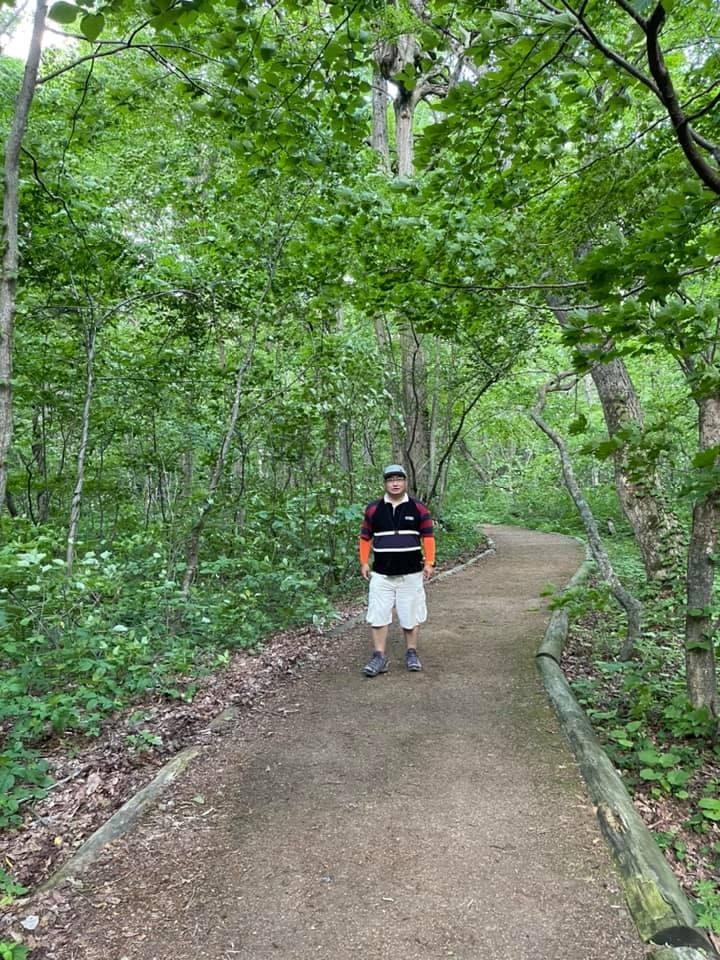

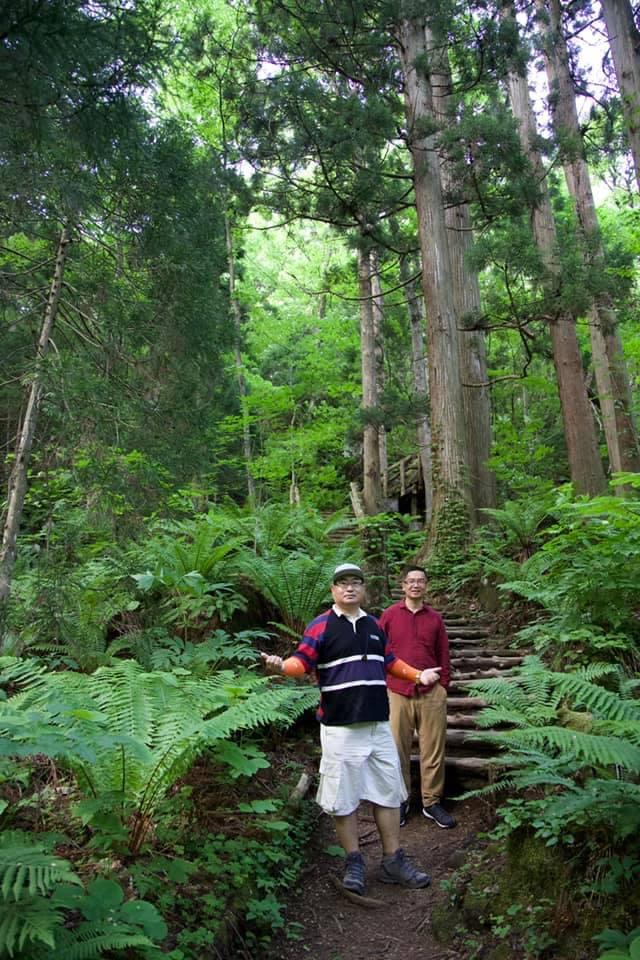

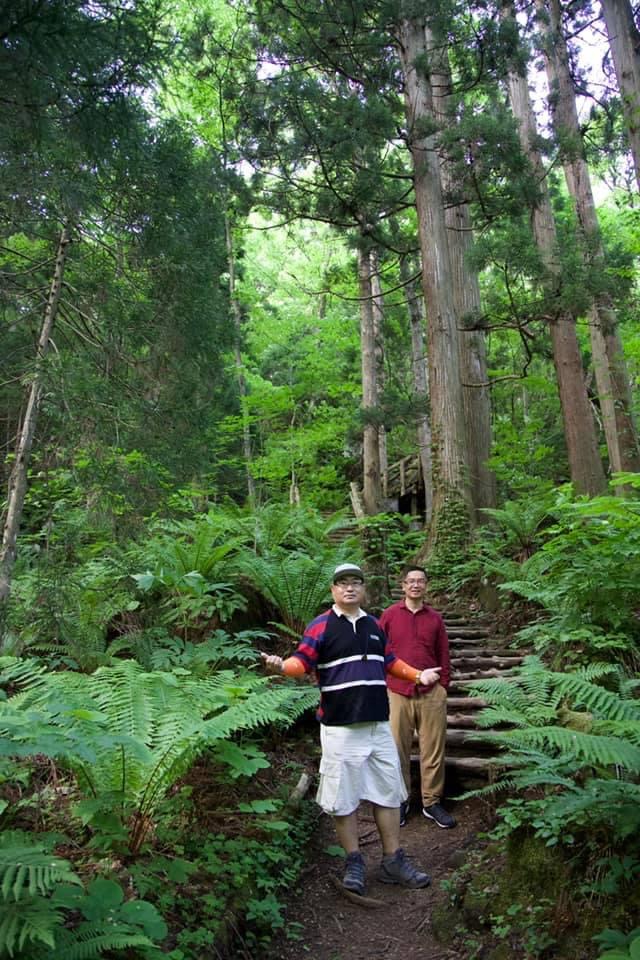

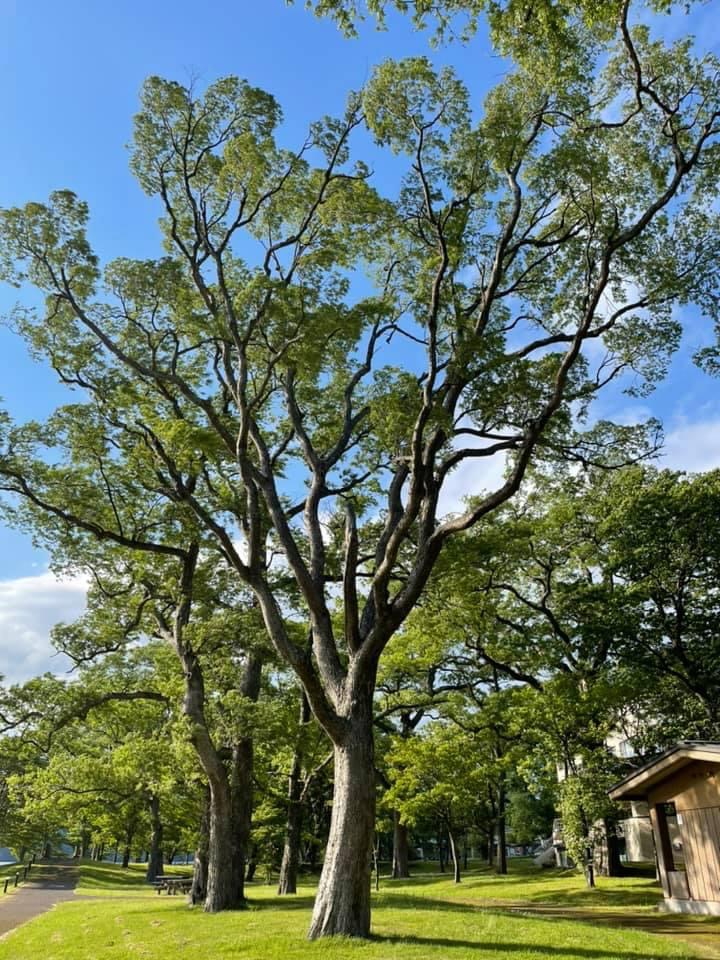

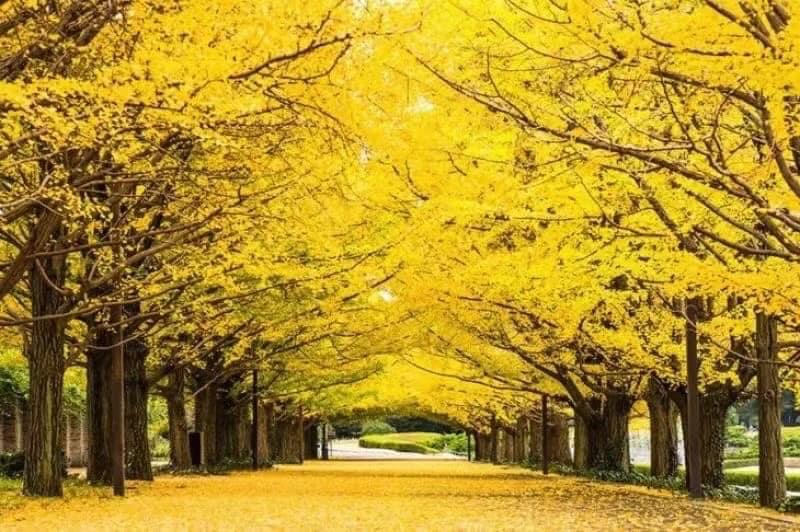

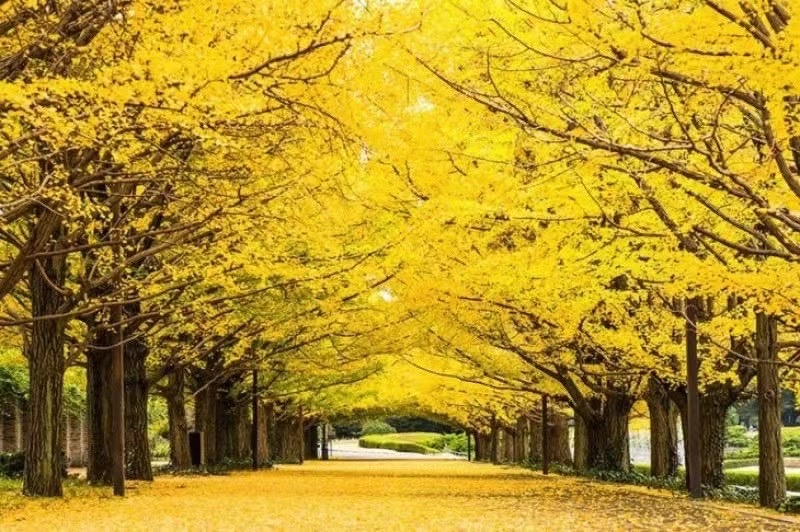

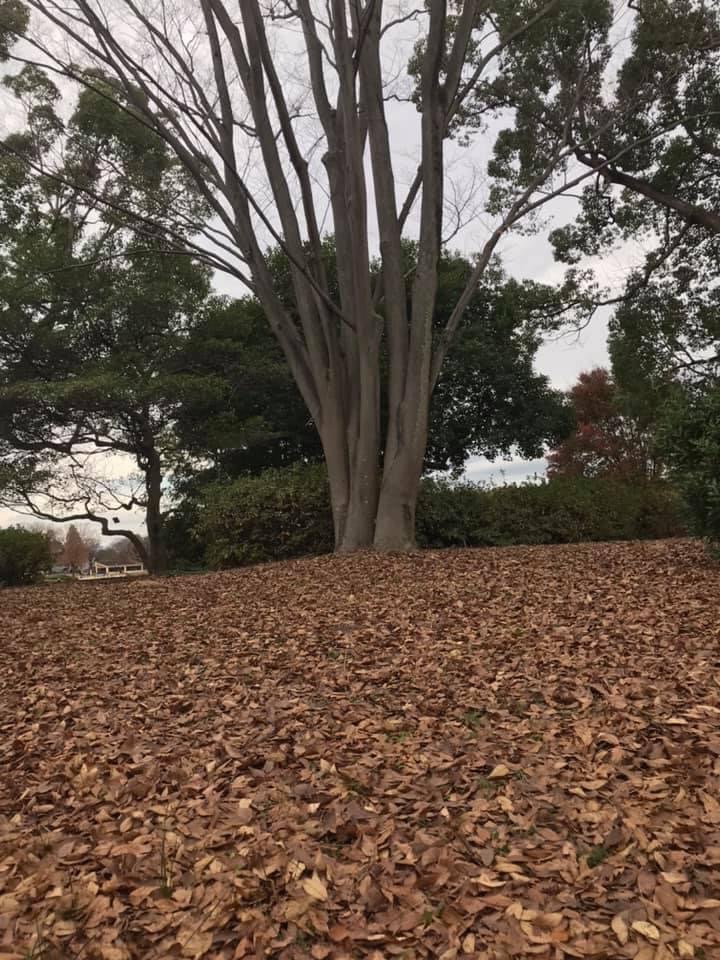

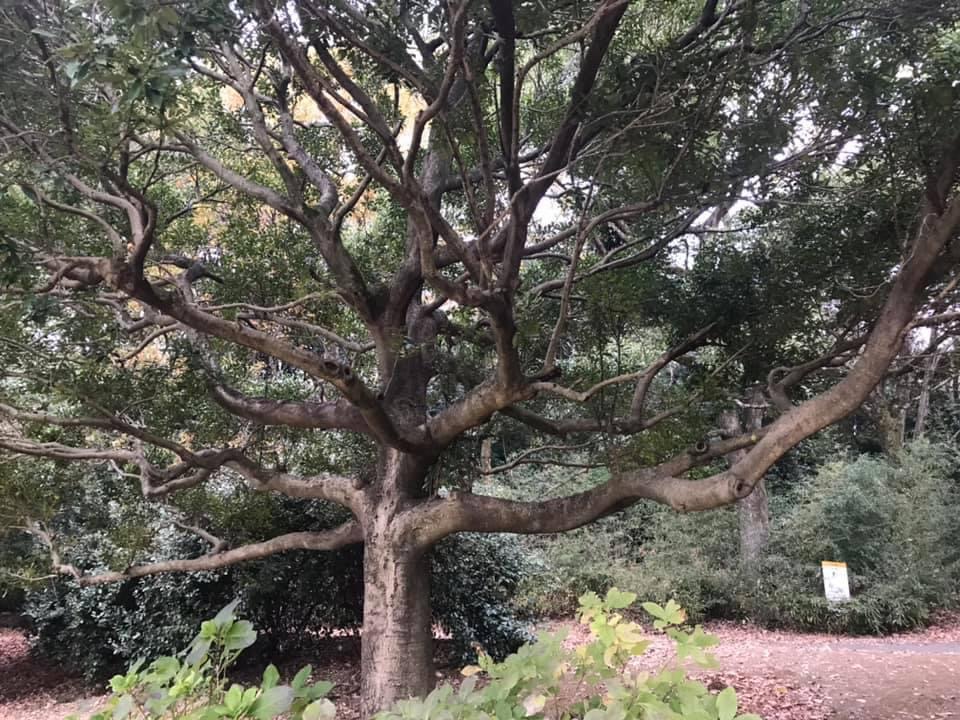

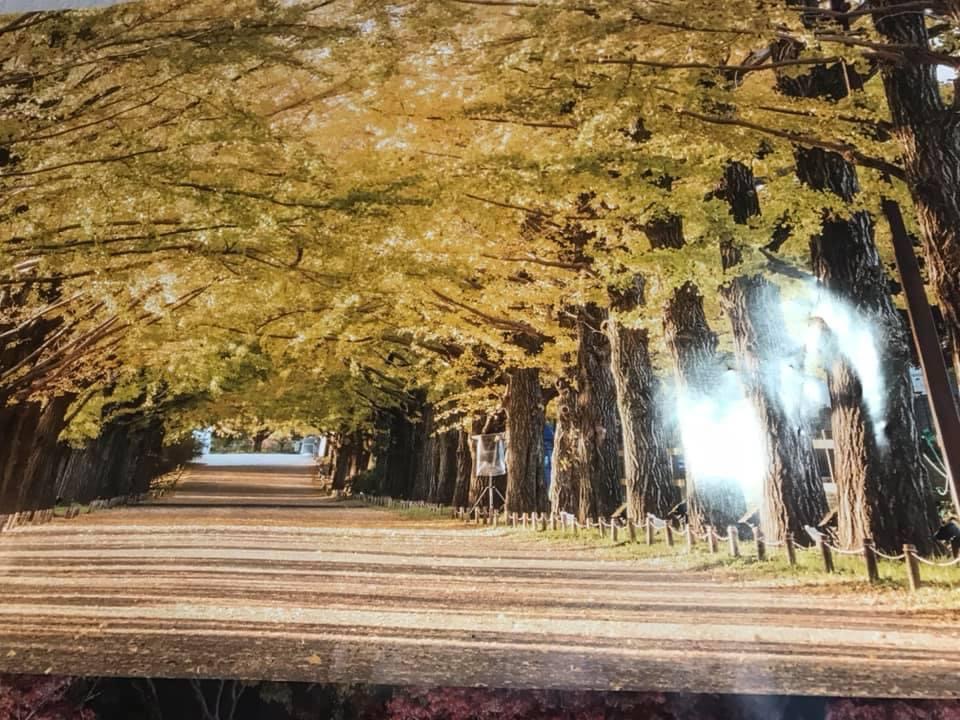

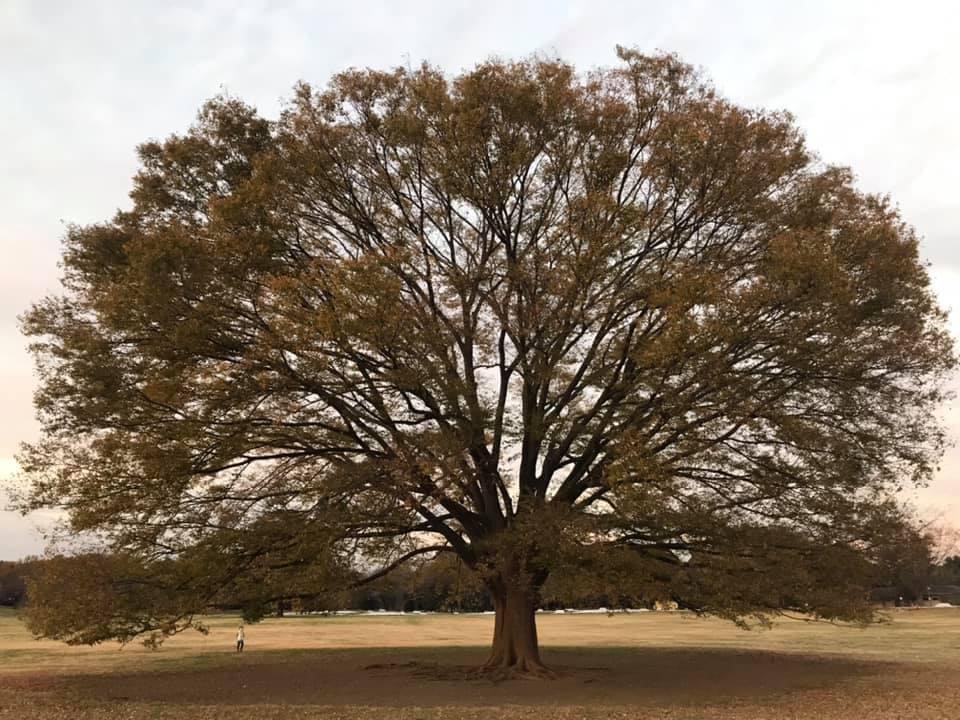

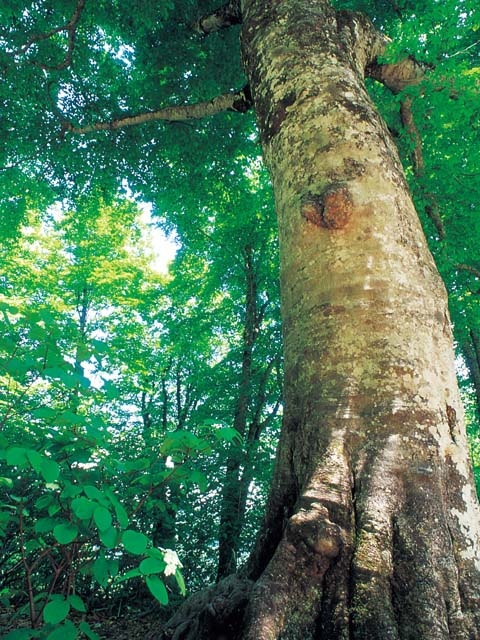

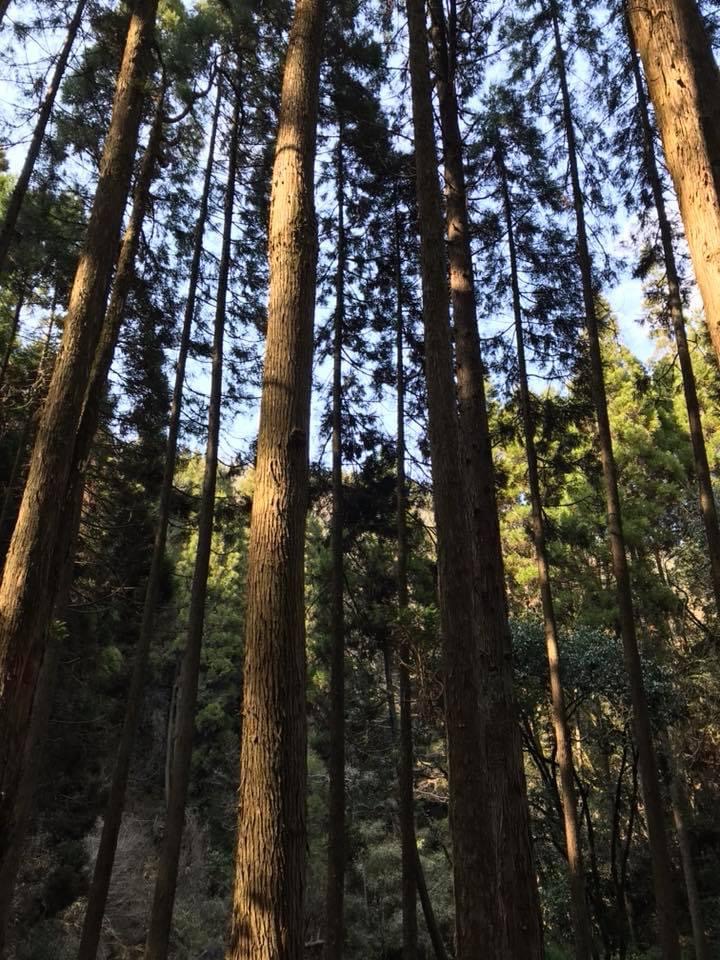

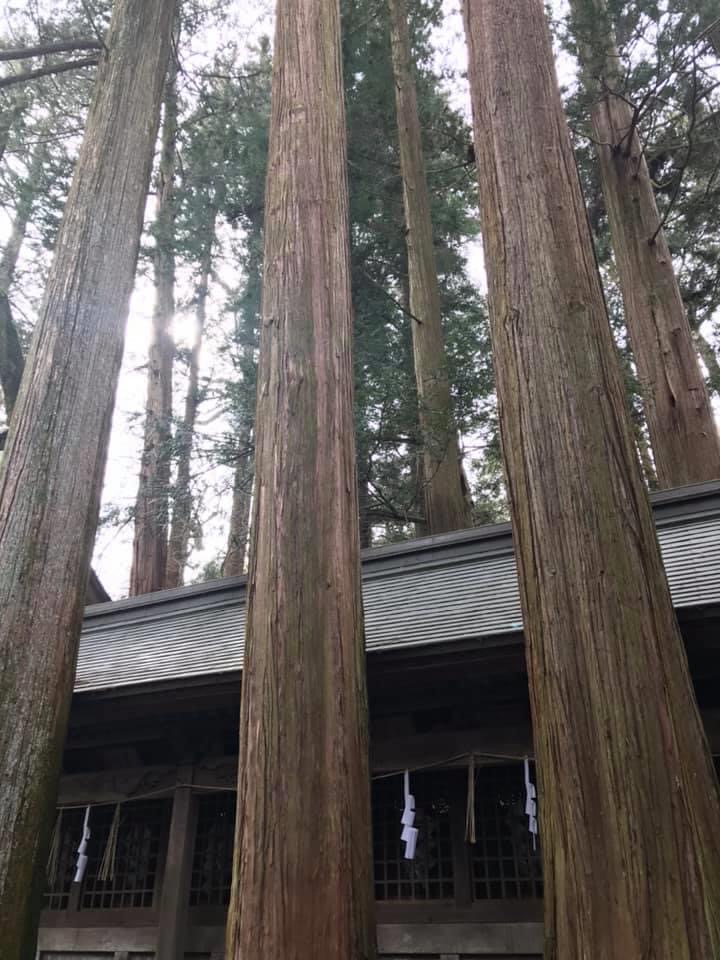

大木の梢が幾重にもかさなり大空をおおい、緑のトンネルが続く散策道。森林美に魅せられて歩く約14キロの道のりは、感動の連続です。

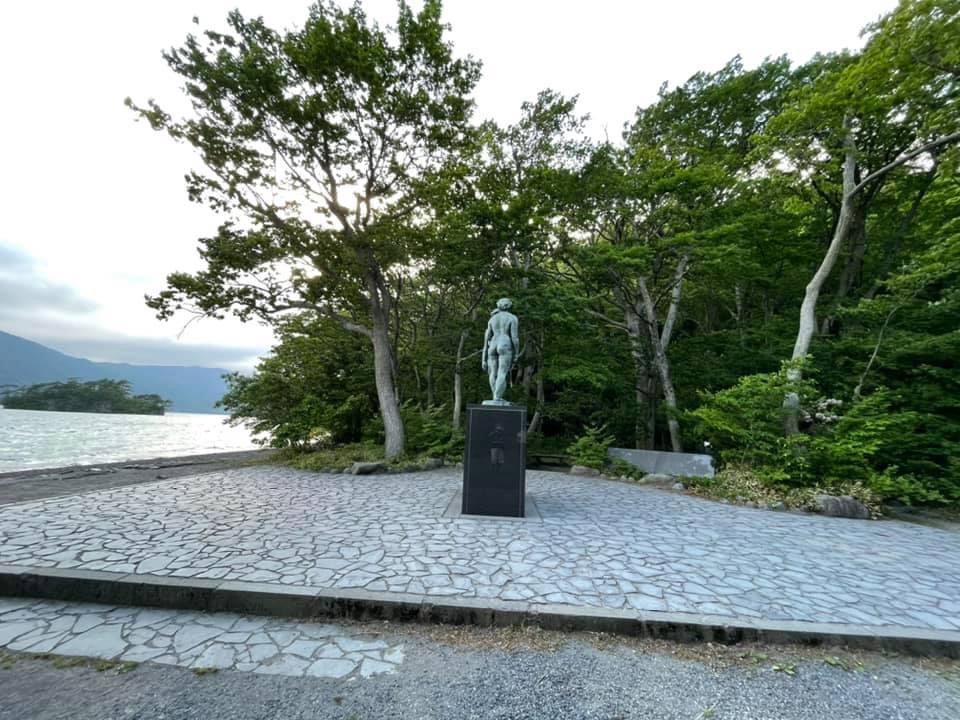

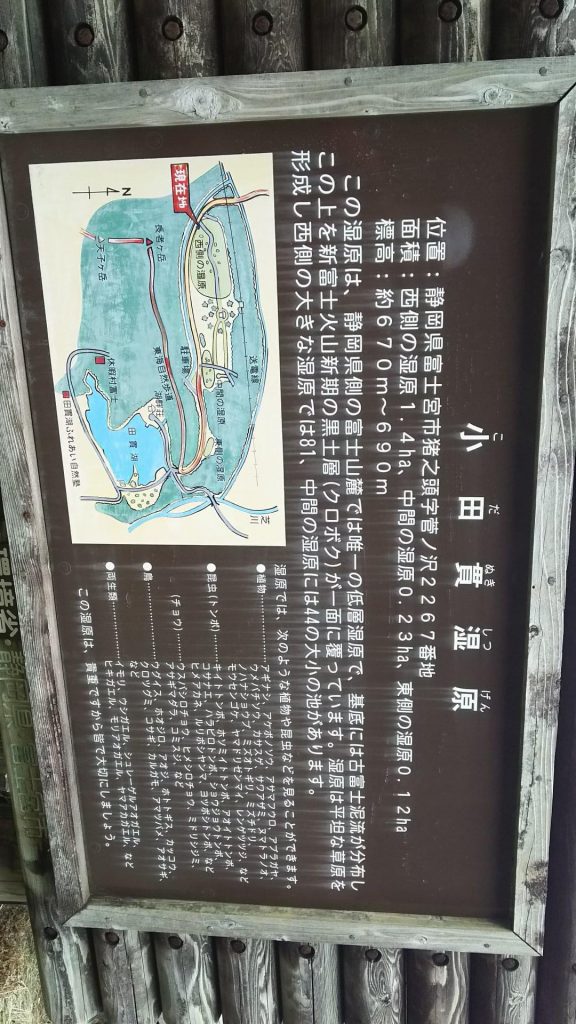

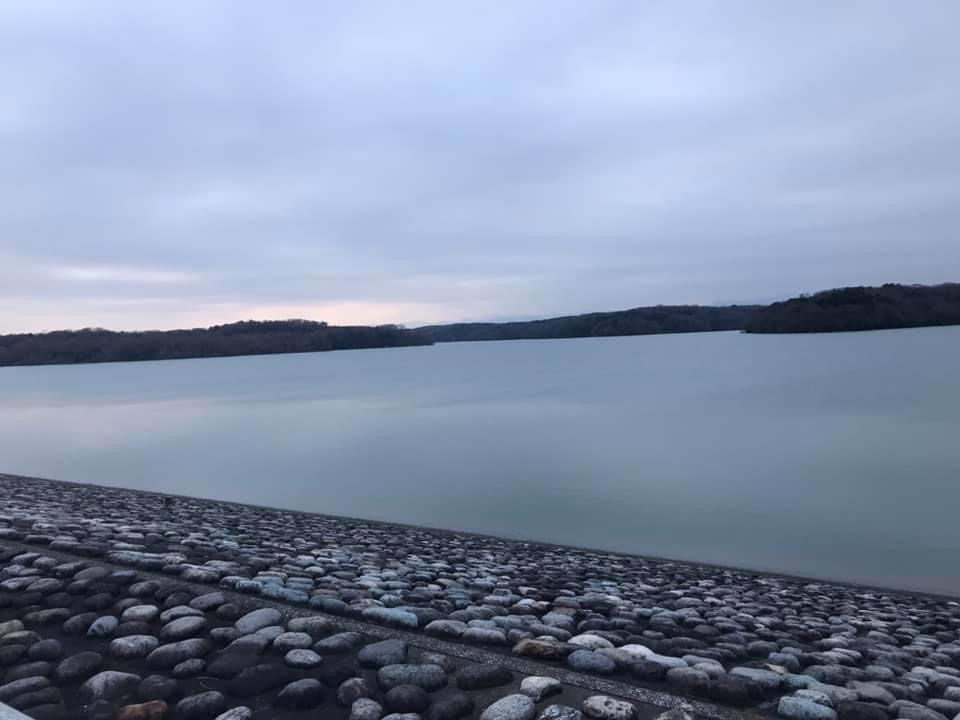

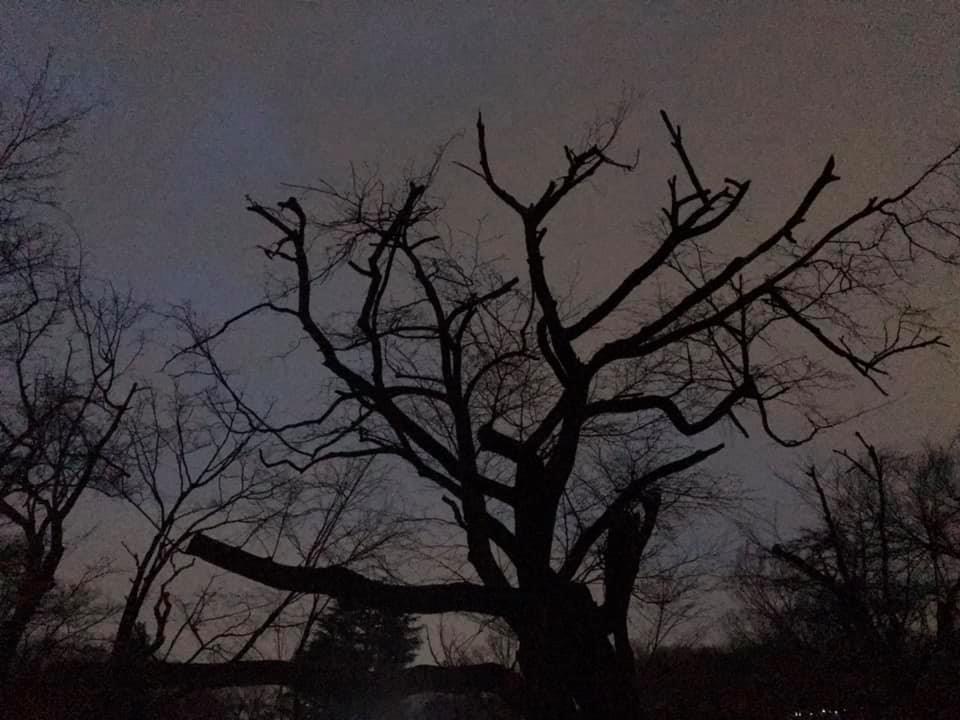

紫明渓

かつてこのあたりは、玉石を敷きつめたような河床に澄んだ水が流れる美しい場所でしたが、今では土砂がたまり、昔の姿は失われてしまいました。しかし、河原の広がりのあるこの付近は冬の景色が素晴らしく、季節と場所を選べば今も捨てがたい撮影ポイントのひとつです。

三乱の流れ

豊かな水量にもかかわらず、流れはそれほどきつくありません。おだやかな流れのなかに、ほどよく配置された岩の上には、さまざまな植物が生えています。撮影に最適の時期は、何といってもムラサキヤシオが岩の上に咲き乱れる5月中旬です。

石ヶ戸の瀬

あまり激しい流れでもなく、かといってゆるすぎることもなく、といったイメージの石ケ戸の瀬。このあたりには緩急さまざまな流れがあり、テレビのCMなどでも見かける「いかにも涼しげな流れ」がふんだんにあります。

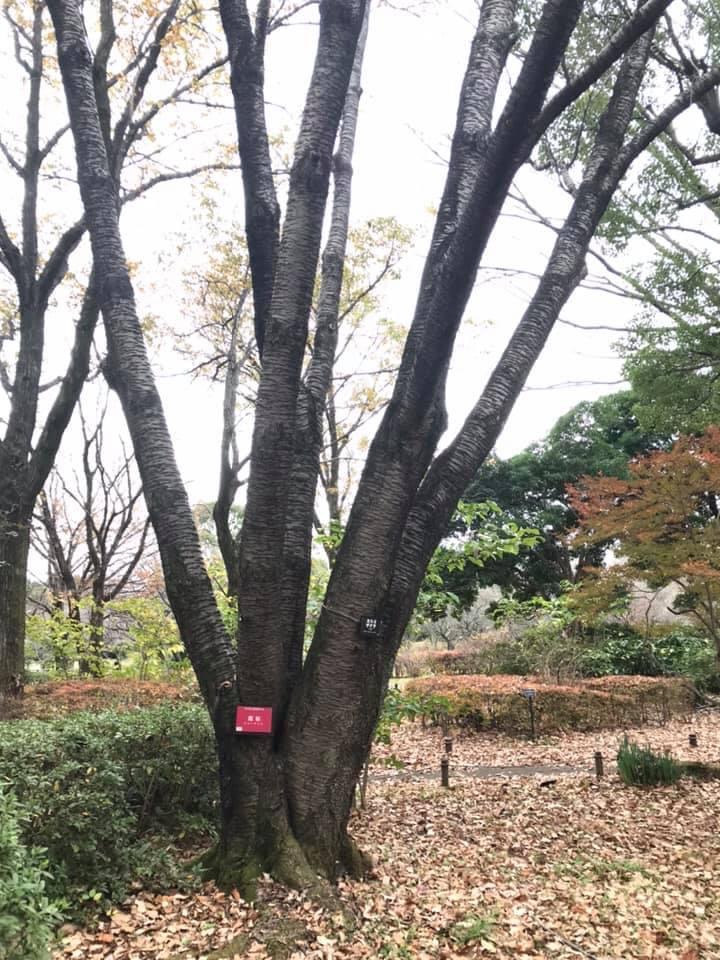

石ヶ戸の伝説

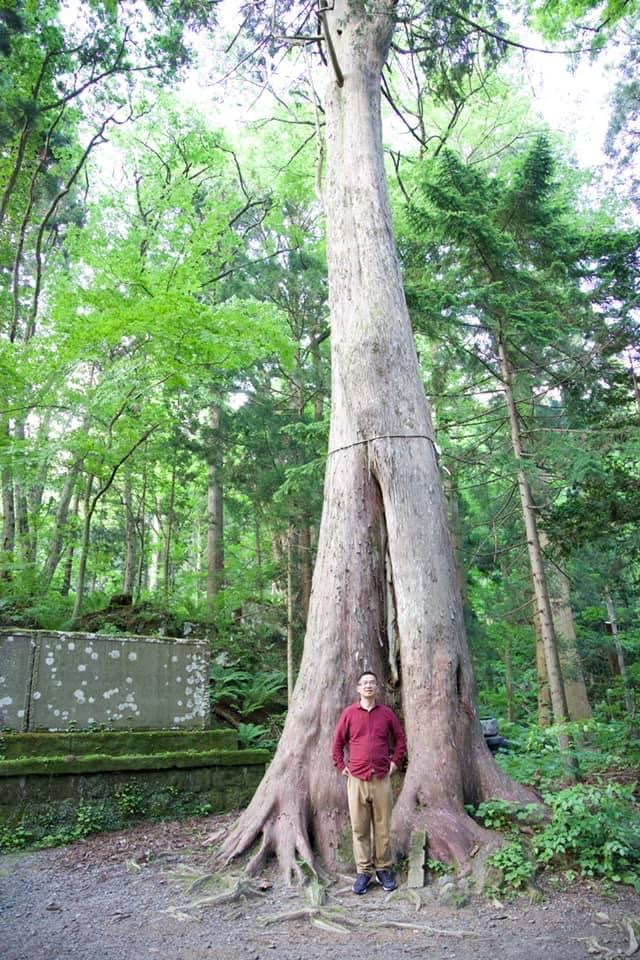

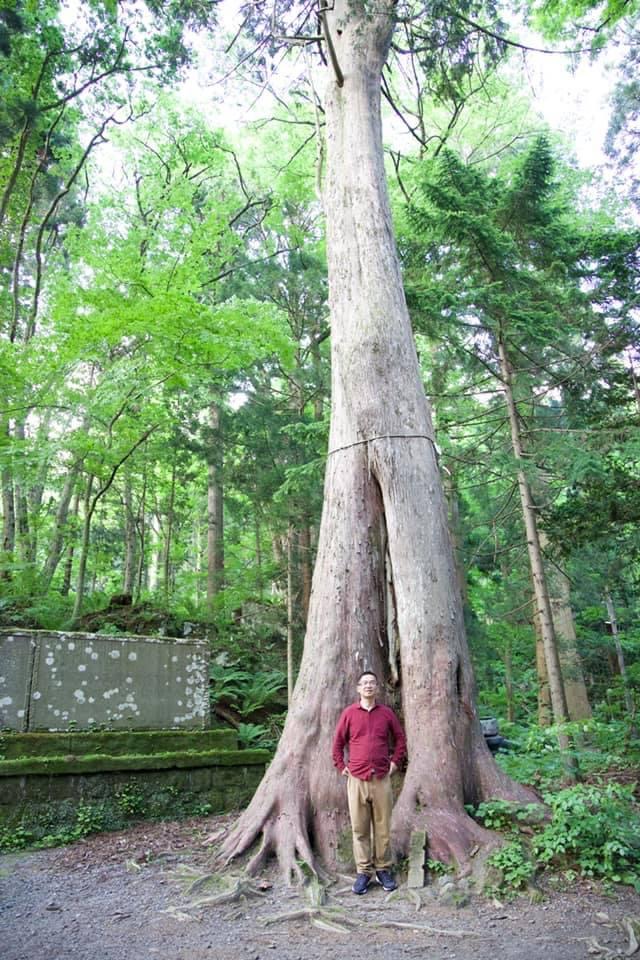

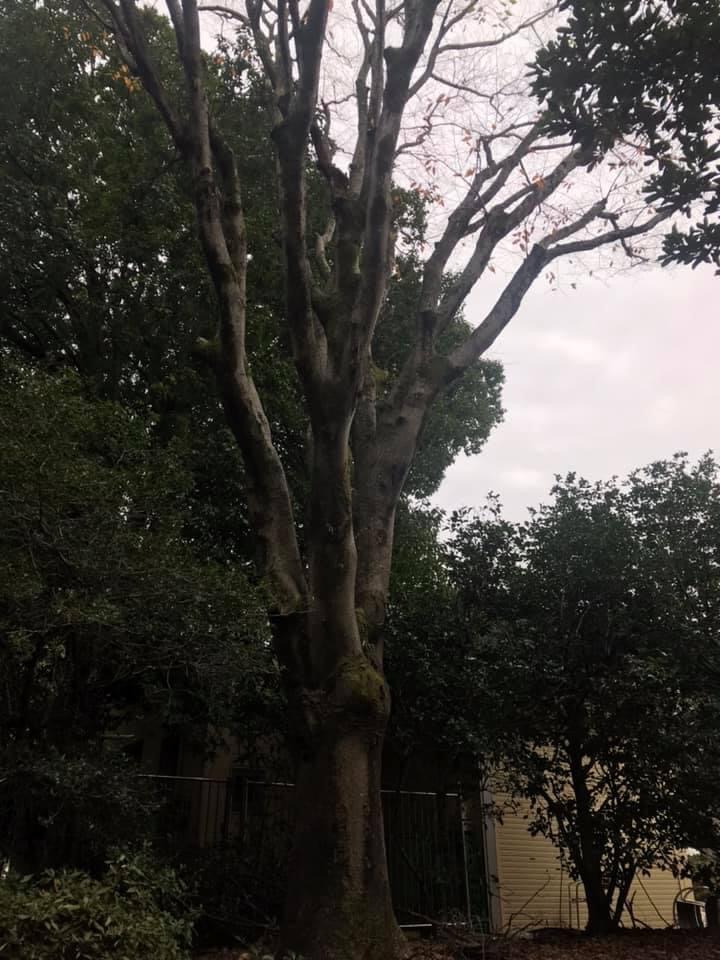

「ケ戸」とはこの地方の方言で「小屋」の意。つまり「石ケ戸」とは石でできた小屋、いわゆる岩屋を意味しています。実際、大きな岩の一方がカツラの巨木によって支えられて岩小屋のように見えます。そして、この自然の岩屋には、一つの伝説が伝えられています。

―昔、鬼神のお松という美女の盗賊がここをすみかとし、旅人から金品を奪っていた。その手口は、旅の男が現れると先回りして行き倒れを装い、介抱してくれた男の隙をみて短刀で刺し殺すとも、男の背を借りて川を渡り、流れの中ほどにさしかかるといきなり短刀で刺し殺したともいわれている―

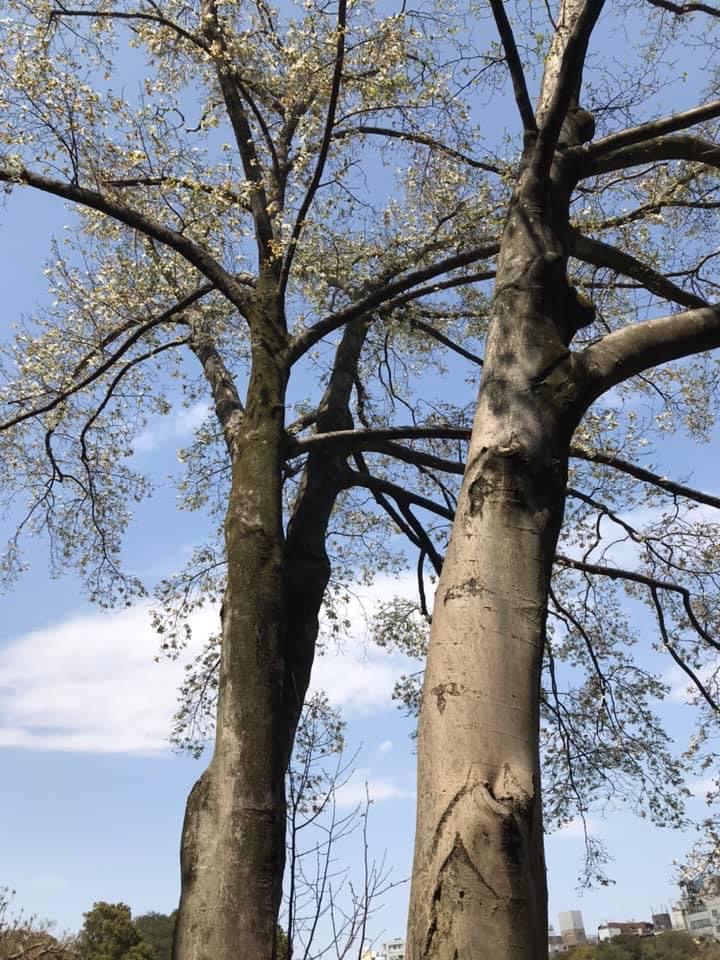

ところで、この女盗賊が住んでいたという石を支えるカツラの巨木は二本あり、そのうちの一本は、樹齢二百年とも四百年とも言われていましたが、昭和63年8月、地上4メートルを残して折れてしまいました。

阿修羅の流れ

「奥入瀬を代表する」とも言えるのが、この阿修羅の流れ。テレビや雑誌、ポスターなどでも頻繁に紹介されています。

うっそうと茂った木立のあいだを、その名のとおり激しく流れる水がつくりだす景観は、とても男性的です。休日ともなれば、絵を描く人や写真を撮る人で、一日中賑わっています。

雲井の滝

うっそうとした森林にかこまれた断崖から、三段になって落下するこの雲井の滝は、高さ20メートル、水量も豊かで渓流沿いにある滝のなかでも、見ごたえのある滝のひとつです。支流から奥入瀬本流に落ち込む多くの滝は、長い年月のあいだに本流の川底が浸食され、本流と支流の河床のあいだに大きな落差が生じてできたものです。そしてその滝は、岩を少しずつ浸食しながら上流に向かって後退し、いつかは消える運命にあります。この雲井の滝は、その水量が豊富なことから岩が削りとられるのも速く、ほかの滝にくらべると、ずいぶん奥まったところまで後退しています。

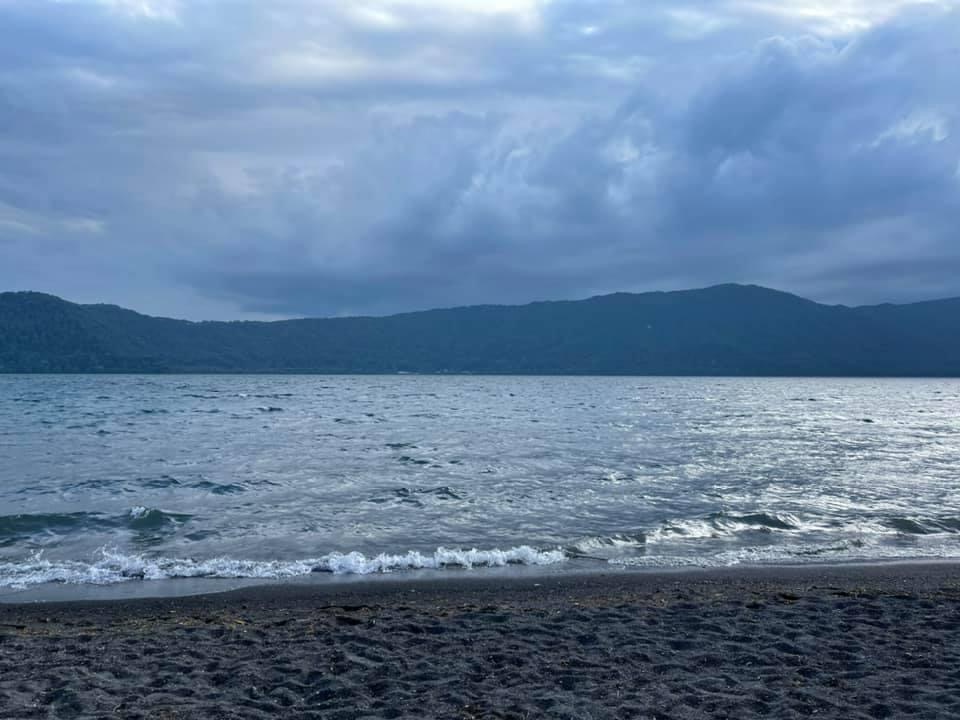

銚子大滝

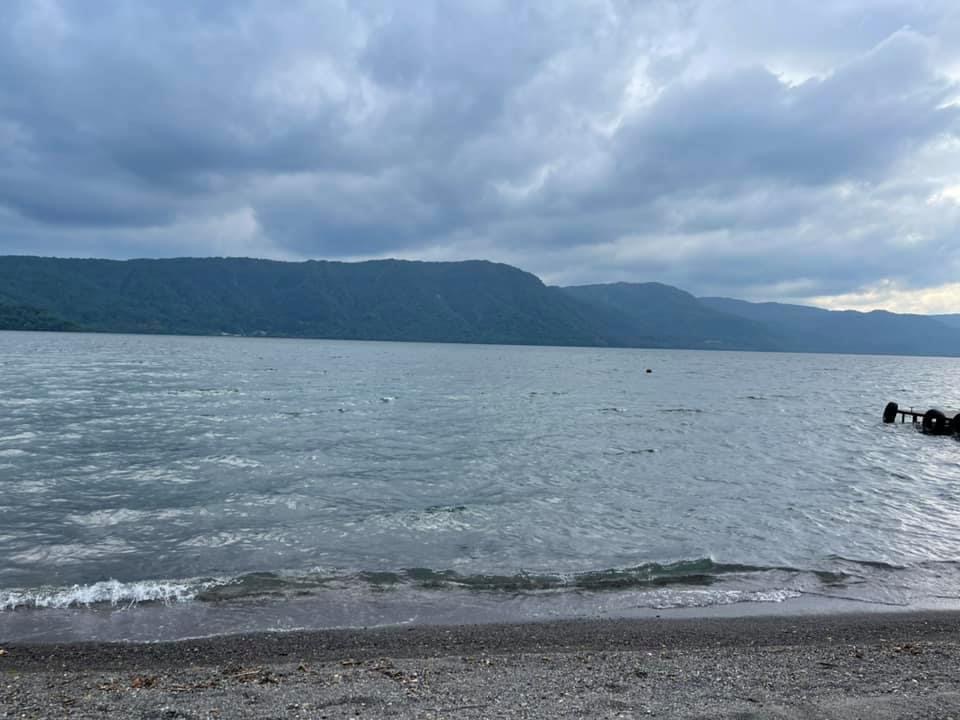

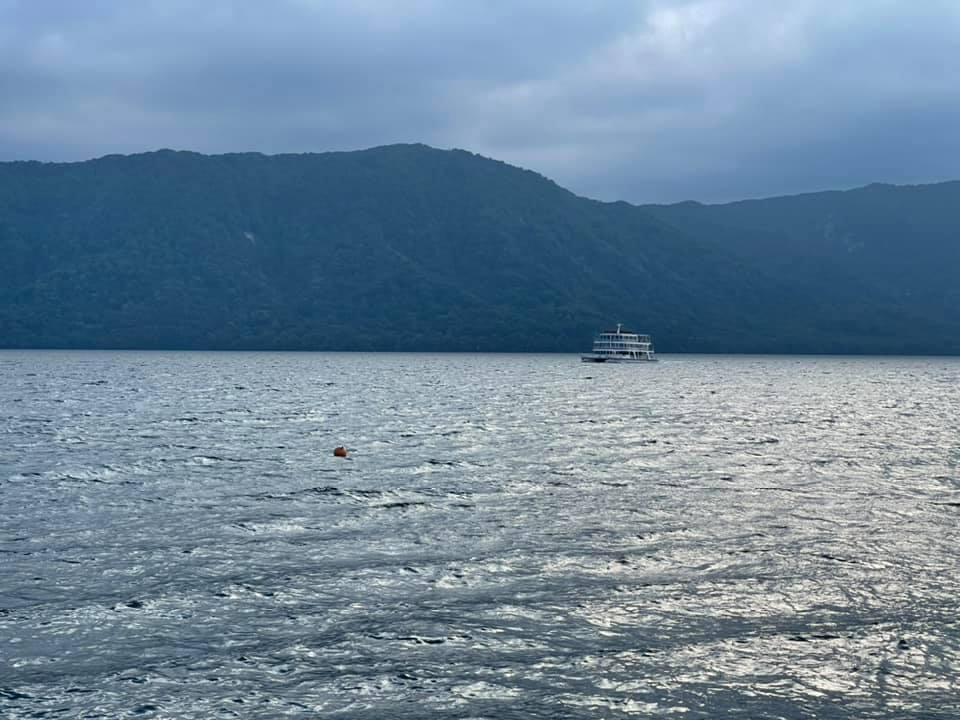

奥入瀬渓流本流にかかる随一の滝、銚子大滝は高さ7メートル、幅20メートル。水音高らかに水しぶきをあげる堂々たる滝です。流れ落ちる水は多量の水霧をうみ、木漏れ日がそこに幾本もの光の筋をつくります。銚子大滝は、滝の右手に伸びる断層や左から流れ込む寒沢の影響でできたと考えられており、十和田湖への魚の遡上を妨げ、魚止の滝とも呼ばれています。そのために長いあいだ、十和田湖には魚がすめないといわれてきました。

奥入瀬本流にかかる唯一の滝だけに、多くの人々の人気を集めています。春の新緑、夏の深い緑、秋の紅葉、そして冬の氷瀑と、四季それぞれに魅力的です。

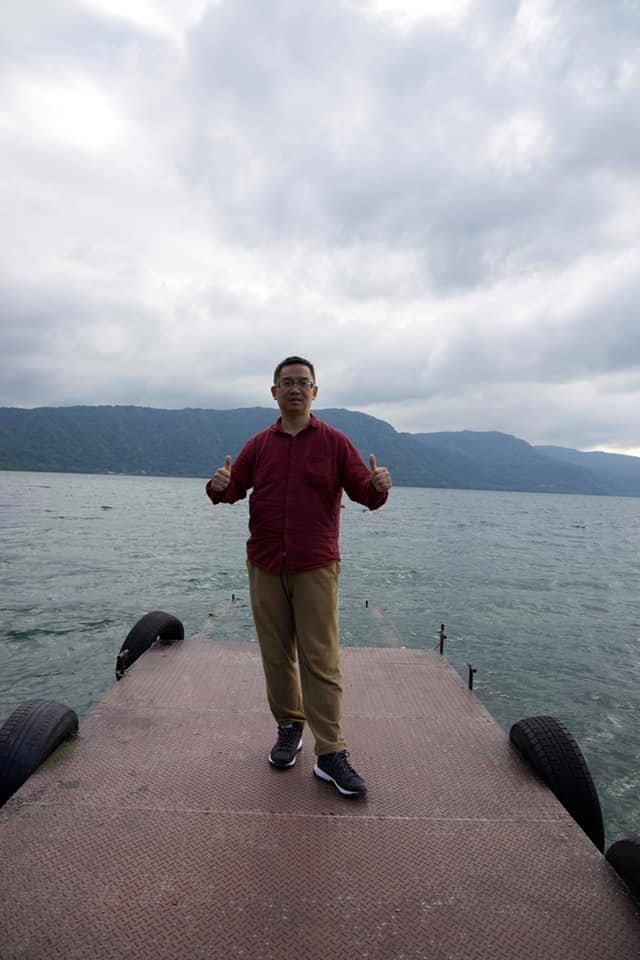

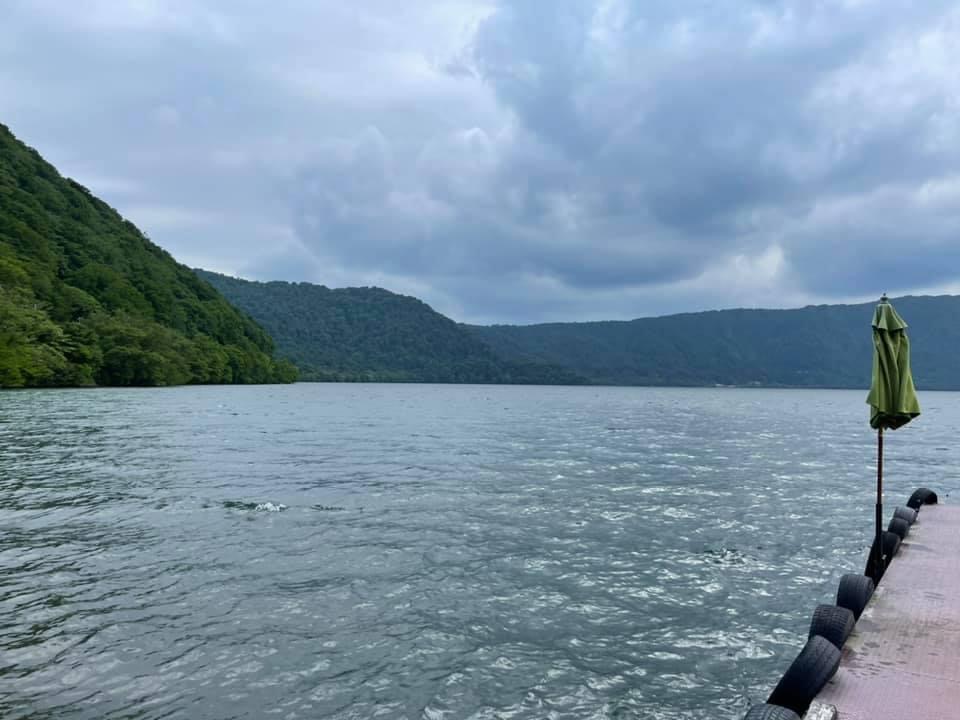

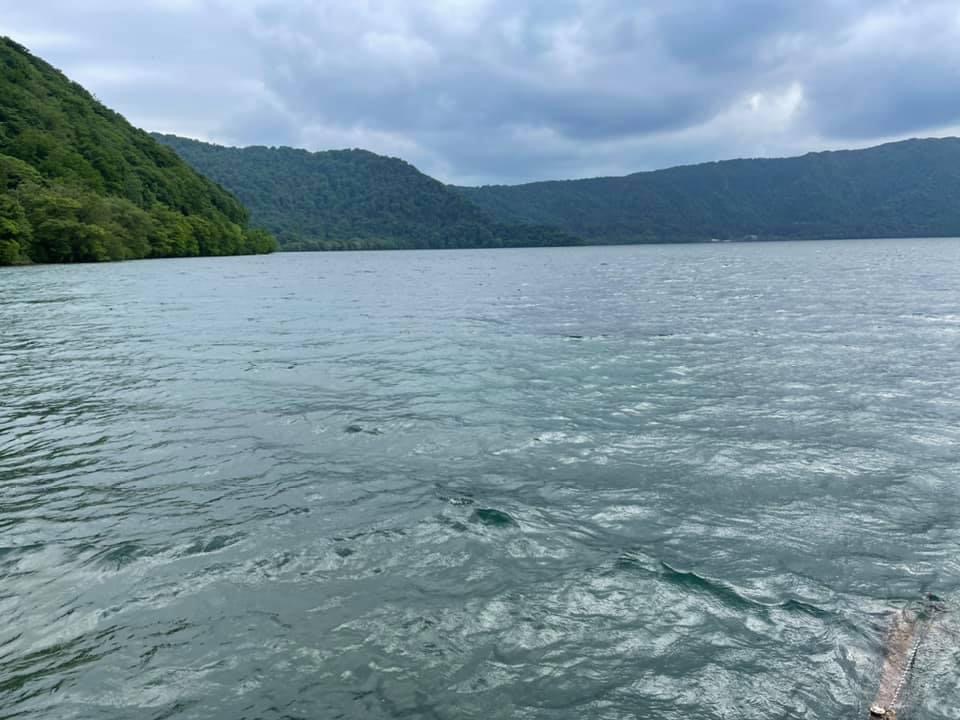

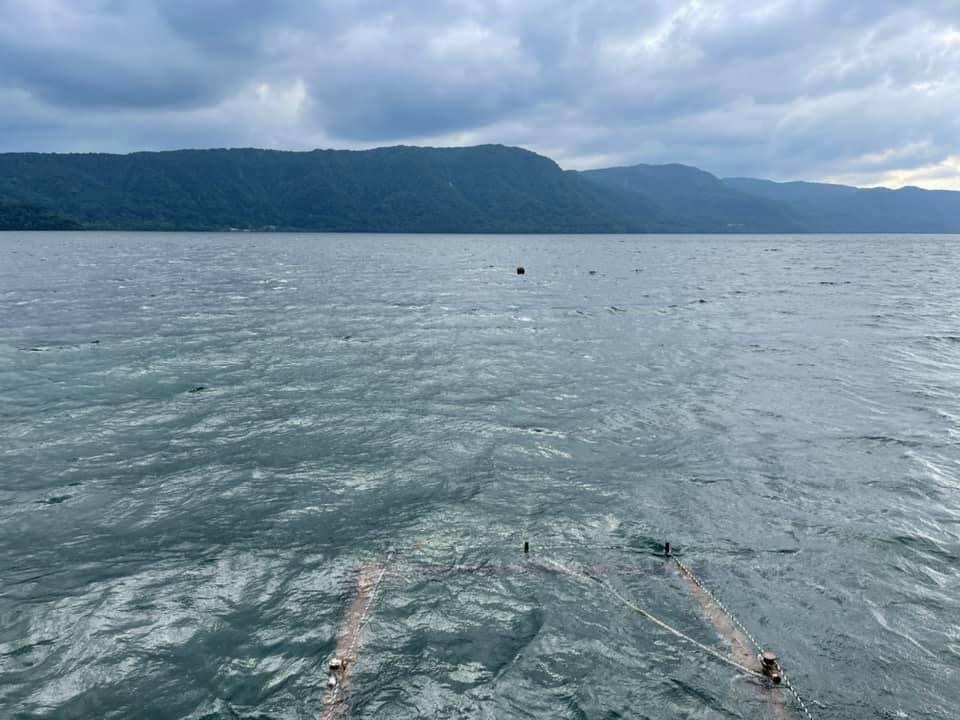

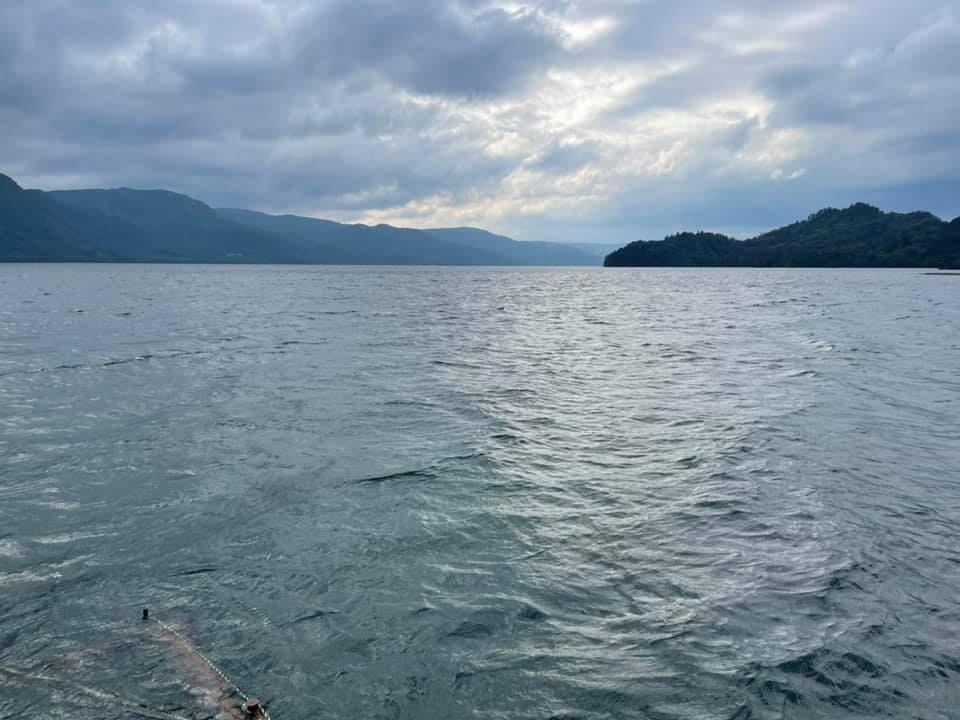

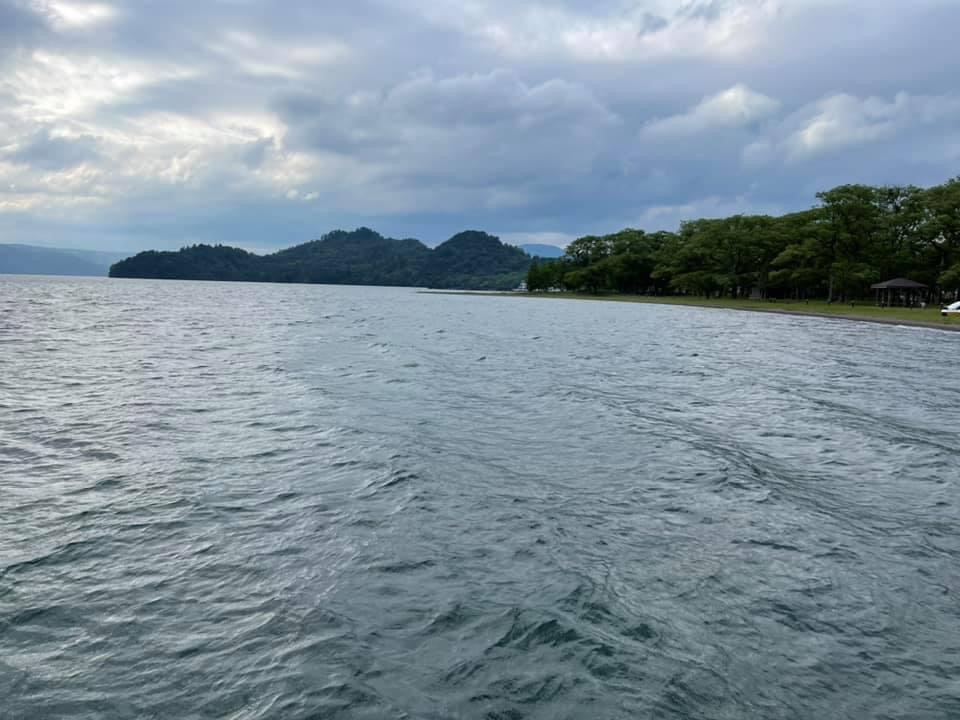

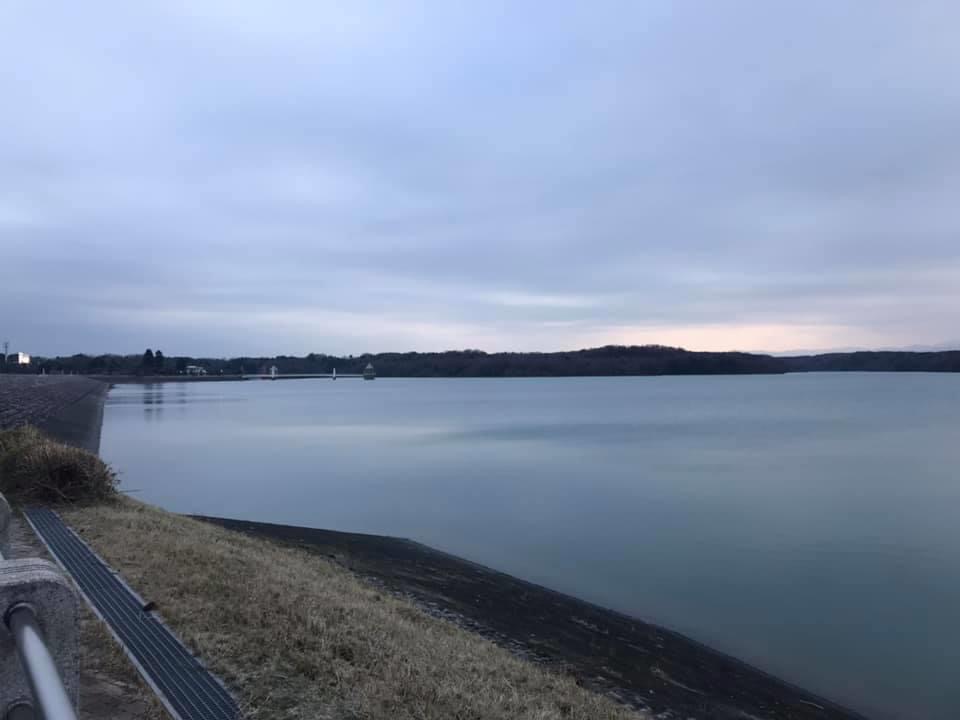

子ノ口の水門

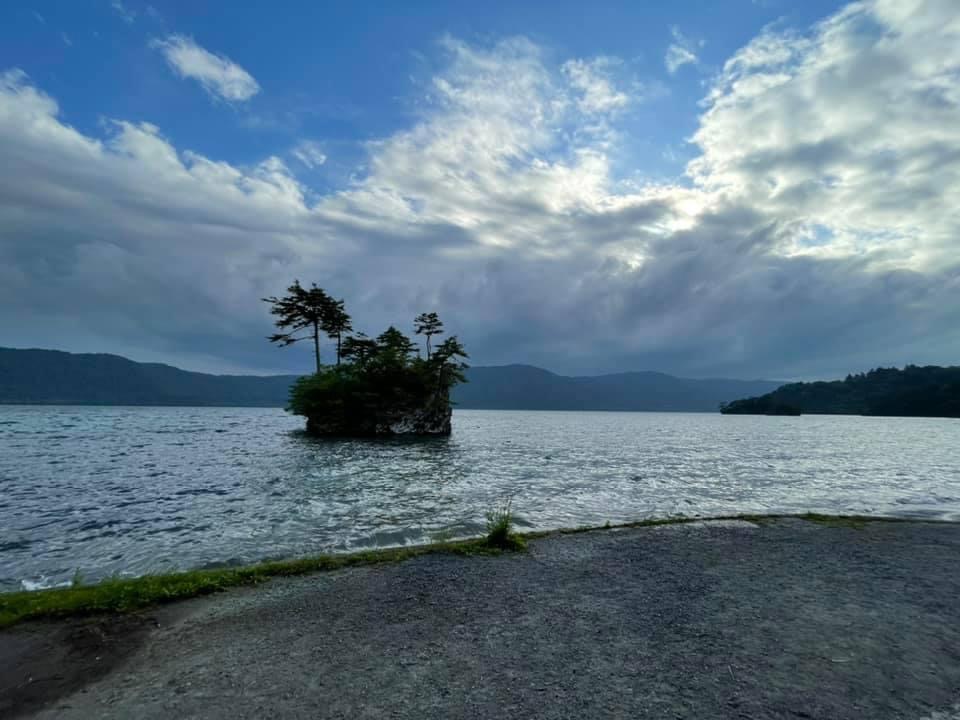

十和田湖の水は、農業用水や発電用など、多目的に使われています。奥入瀬渓流に流れ落ちる水も、実は「観光放流」という目的をもってこの子ノロの水門でコントロールされているものです。

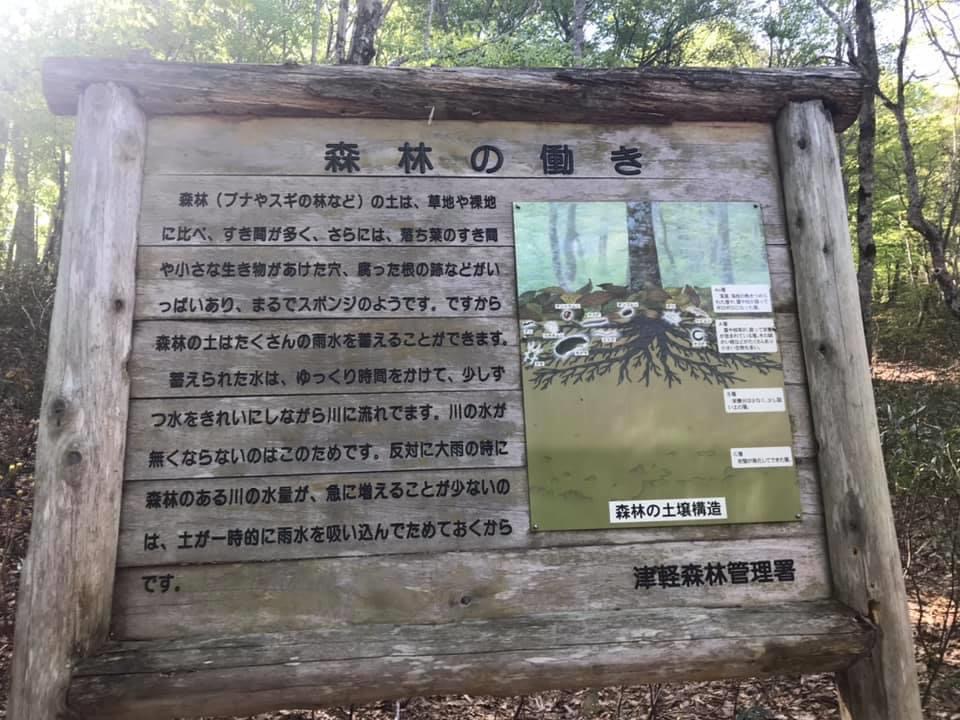

奥入瀬渓流は、昔から湖によって流水が自然に調整されたことと、70メートルにつき1メートルというゆるい勾配のため、川のなかの小さな岩や倒木にもコケや潅木がはえ、独特の美しく繊細な景観をつくりだしています。

この美しい景観を維持するため、昼間は水門を開き一定の水を流し、夜間や冬期は水門がほぼ閉じられています。そのため、渓流は支流から流入する水量が主なものとなり水位も低下します。

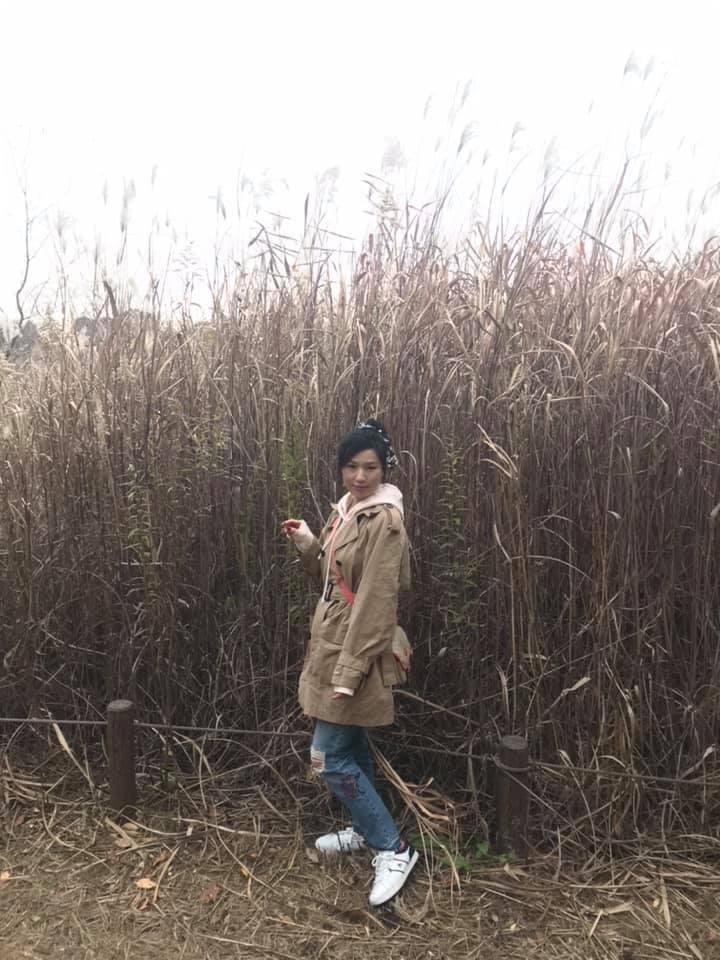

河辺林・湿った環境の林

奥入瀬渓流は∪字形をした渓谷で、谷底の平坦部が比較的広く、湿った環境を好む植物が広く分布しています。

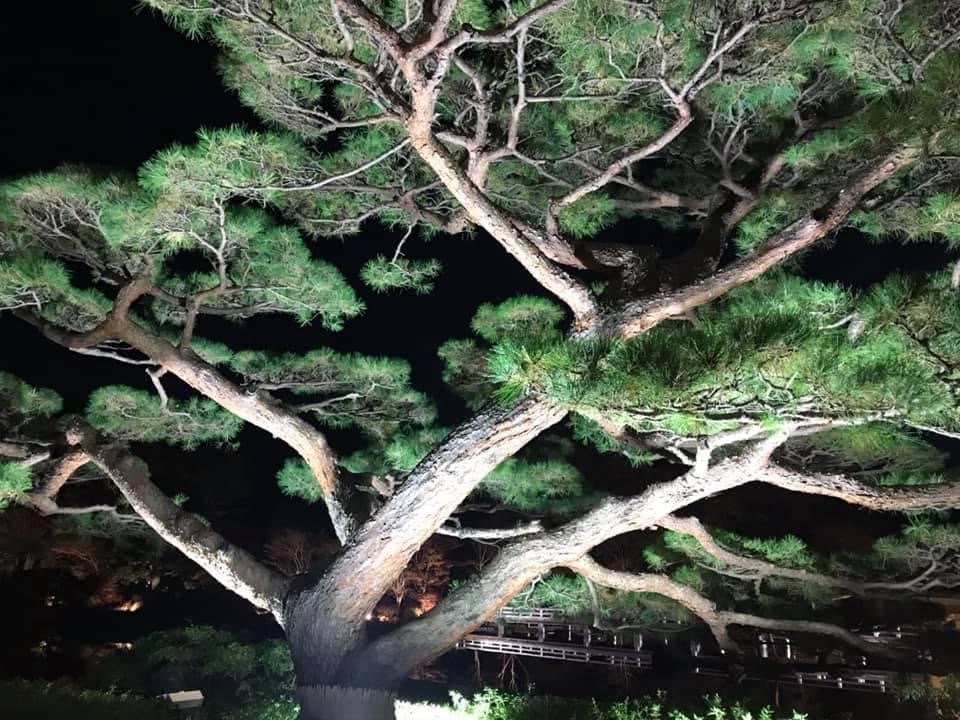

十和田湖という大きな湖を源とするこの川は、水量が安定し洪水も少ないのが特徴です。そのため土がよく肥えており、トチノキ、カツラ、サワグルミといった林が流れの両側に広く見られます。その暗く湿った林内はオシダなどのシダ類でおおわれています。

十和田名産として売られているハチミツは、このトチノキの花から採取されたものです。6月の中ごろ、トチノキがブドウの房を逆さにしたような花をつけはじめるころ、養蜂家がミツバチを使って集めます。一般のハチミツにくらべ少々赤味を帯び、ほどよい酸味があるのが特徴です。原生林が育んだ 味かもしれません。

河辺林・中州などの食物

奥入瀬渓流もこのあたりは、比較的開けていて明るい感じです。そして広がりをもった流れは、しばしば中州をつくりあげます。このような中州や岸に治った堆稚地などの、洪水のときには水につかってしまうような不安定な場所には、ヤナギ類やタニガワハンノキなどの林が見られます。とくに中州などには、同じような背丈の タニガワハンノキがびっしりとはえており、独特の景観をつくっているのです。

林床の植物

春まだ浅い5月。渓流沿いの林のなかでは、キクザキイチリンソウや二リンソウが一斉に花を咲かせ林床を埋めつくします。これらの植物は、雪解けから新緑までの短いあいだに、芽吹きから結実までを終えてしまうのです。そしてまわりの樹々の葉が生い茂るころには姿を消し、薄暗い林のなかはかわってシダなどの日陰を好む植物でおおわれます。

渓流の野鳥

うっそうとした原生林のなかを流れる清流。奥入瀬を訪れる人々が抱いているそんなイメージも、出発地点の焼山あたりではまだ見ることができません。しかし、川沿いを注意深く眺めれば様々なものが見えてきます。渓流の野鳥もその一つです。

河原の石の上で、長い尾をさかんに上下に振るのはセグロセキレイ。スズメより少し大きいスマートな鳥です。

また、川の流れのなかにはオシドリも見られるでしょう。その派手な姿も、自然の色のなかに見事にとけ込んでいます。

「キャラッ、キャラッ」という大きな鳴き声はヤマセミ。全身白黒の鹿の子模様が美しい鳥です。ヤマセミはいつでも見られるわけではありませんが、このあたりでは比較的よく見られます。

驚かされるような大きく長いさえずりの主は、ミソサザイです。天を仰ぎ、思い切り口を開け、小さな体を打ち振るわすようにさえずっています。

「ビッ、ビッ、ビッ」と鳴くのは、渓流の代表的な鳥の一つ、カワガラスです。スズメよりもだいぶ大きく、ずんぐりとした体つきで、流れに飛び込んでは、水中で餌をとっています。

もう一つ、なかなか見られないかもしれないが、渓流にすむ美しい鳥がいます。アカショウビンです。渓流沿いの樹々の緑も出揃った6月ごろから、「キョロロロ…」という特徴ある声で鳴きます。アカショウビンという名は、全身赤褐色のその姿からついたとの説がありますが、このあたりでは「南蛮鳥」とも呼ばれています。

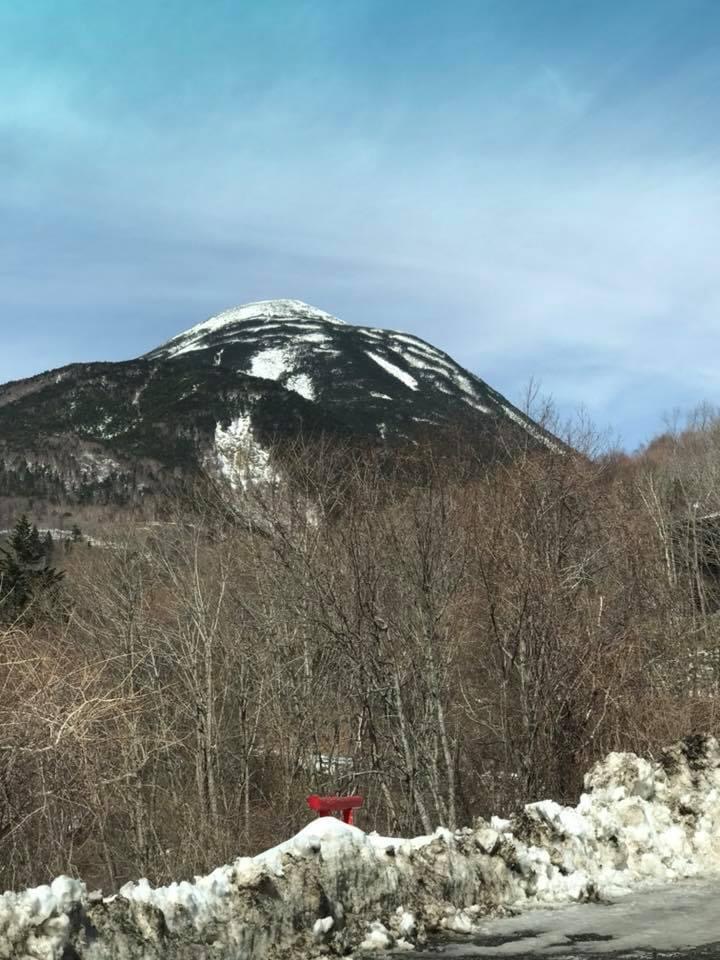

イワナ

9月下旬、八甲田の頂にはじまる紅葉は、山裾を染めながら1カ月かけて奥入瀬渓流へと降りてきます。川面にうつる紅葉の美しさに目を奪われるこの時期、水のなかではイワナの求愛行動がはじまっています。ここ奥入瀬ではその姿をしばしば見ることができます。とくにこの時期に見られる求愛行動は、オスがみずから選んだメスにほかのオスが近づかないよう次々に追い払うという、興味深いものです。

カモシカ

この付近の渓流沿いの平坦地やそこにつづく斜面には、カモシカがたまに姿を見せます。1年を通じて見られますが、やはり樹々の葉が茂っていない早春や晩秋、そして冬の季節によく目にします。

うまく見つけることができた時には、とにかく静かにしてあまり動いてはいけません。そうすれば、かなり長い時間カモシカと対面していることができるでしょう。ブナの樹々のあいだからじーっとこちらを見ているカモシカと目と目が合った時には、都会では体験できない大きな感動が得られるはずです。

美しい奥入瀬の景観だけでなく、その奥の森のなかもじっくり見てみましょう。

トウホクサンショウウオ

5月末頃、このあたりのちょっとした水溜りには、勾玉のような寒天に包まれたカエルの卵に似たものが見つかります。トウホクサンショウオの卵塊です。 トウホクサンショウウオは半止水性のサンショウウオで、流れ込みのある水溜りに卵を生み、幼生はそこで育ちます。成体になると水辺を離れ、以後湿った落葉や朽ち木の下で過ごしています。

このほかに十和田周辺には、水の流れのあるところで見られる(流水性の)ハコネサンショウウオや池沼や大きな水溜りのようなところに卵を産む(止水性の)クロサンショウウオが生息しています。