立山百名山

新型コロナウイルス感染拡大により、外出の自粛を呼び掛けられている場合は、その指示に従っていただきますようお願いいたします。

標高:3,015m

立山は北アルプスにある山地で複数の山の総称であるため、別名立山連峰と呼ばれており、古くから信仰登山の山として知られています。アルペンルートによって中腹まで登ることができ、日本を代表する山岳リゾートになっています。登山はお年寄りと小さな子供には厳しいかもしれませんが、休みながらゆっくり進んでいけば頂上まで到達することができます。また、高山植物が咲き乱れ、落差日本一を誇る称名滝、蒸気を噴き上げる地獄谷、神秘的なミクリガ池など、変化に富む景観が楽しい登山を約束してくれます。

立山

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』ナビゲーションに移動検索に移動

| この項目では、富山県にある飛騨山脈系の山について説明しています。その他の用法については「立山 (曖昧さ回避)」をご覧ください。 |

| 立山 | |

|---|---|

ミドリガ池から望む立山  | |

| 標高 | 3,015[1] m |

| 所在地 | 富山県中新川郡立山町芦峅寺 |

| 位置 |  北緯36度34分33秒 北緯36度34分33秒東経137度37分11秒[1] |

| 山系 | 飛騨山脈、立山連峰 |

| OpenStreetMap[表示] | |

| プロジェクト 山 | |

| テンプレートを表示 |

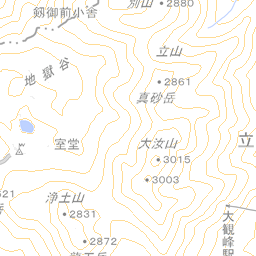

立山(たてやま)は日本の飛騨山脈(北アルプス)北部、立山連峰の主峰で、中部山岳国立公園を代表する山の一つである[2]。雄山(おやま、標高3,003 m)、大汝山(おおなんじやま、標高3,015 m)、富士ノ折立(ふじのおりたて、標高2,999 m)の3つの峰の総称である。雄山のみを指して立山ということもあるが、厳密には立山連峰に立山と称する単独峰は存在しない。剱岳、鹿島槍ヶ岳、唐松岳とならび、日本では数少ない、氷河の現存する山である[3][4]。

目次

概要[編集]

「立山」は単なる地理的な名称ではなく、室堂や地獄谷、弥陀ヶ原、立山カルデラという立山一帯を含んだ地理的な広がりと、立山信仰や遥拝登山など精神的な広がりを含んだ複合的な意味を持っている。

かつて山体は立山カルデラにあり、元の立山火山の山頂部は侵食で喪失している。弥陀ヶ原と五色ヶ原はこの火山の火砕流堆積物や溶岩の台地である。ミクリガ池、ミドリガ池は火口湖であり、現在の立山火山の主な火山活動は地獄谷周辺の火山性ガスの噴出と温泉噴出である。

日本三名山、日本百名山[5]、新日本百名山[6]及び花の百名山[7]に選定され、富山県のシンボルの一つとされている。

雄山の山頂には、雄山神社本宮がある。峰本社神殿右端の前には、測量の基準である大きな黒御影石の標石(標高点3,003 m)があり[8]、その約70 m南南西に一等三角点(標高2,991.59 m、点名は立山)の標石が設置されている[9][10]。

地理[編集]

五竜岳から望む御前沢氷河と剱岳雷鳥沢から望む立山雄山や山崎カール

日本の3,000 m超級の山の最北端・最西端の山で、富山県の最高峰であり、北陸4県および日本海に面する道府県の最高峰でもある。御前沢氷河雄山の東側斜面にある御前沢氷河は全長約700 m、面積約0.1 km2の氷河である。日本に現存するものとしては数少ない氷河であり、黒部川の水源の一つとなっている[3]。内蔵助氷河内蔵助カールにある日本で最小の氷河。日本に現存する7つの氷河のうち一般登山者が踏み入れることができる唯一の氷河である[12]。山崎カール雄山の西側斜面に山崎圏谷があり、一般には山崎カールと呼ばれている。1905年(明治38年)地理学者の帝国大学理科大学(現東京大学)教授山崎直方博士によって日本で初めて発見された氷河地形である。1945年(昭和20年)薬師岳東側の圏谷群[注釈 1]と共に国の天然記念物に指定されている。命名者は山崎の高弟である石井逸太郎(博士、1889年 – 1955年)で、「立山連峰の氷河作用‐特に山崎圏谷に就いて」(地理評、1943年)などの論文で天然記念物指定のきっかけを作った。

周辺の主な山[編集]

立山周辺の山(南方上空より)富山市から望む立山連峰(呉羽丘陵より)

飛騨山脈(北アルプス)の北部に位置し、その主稜線の三俣蓮華岳から分岐する西側の稜線上にある。東側の親不知まで延びる主稜線の後立山連峰と黒部川を挟んで対峙している。

| 山容 | 山名 | 標高 (m) | 三角点等級 点名 | 大汝山からの 方角と距離(km) | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 鹿島槍ヶ岳 | 2,889.08 | 二等 「鹿島入」 | 北東 12.6 | 日本百名山 |

| 剱岳 | 2,999 | 2,997.07m (三等「剱岳」) | 北 5.3 | 日本百名山 氷河が現存 |

| 奥大日岳 | 2,611 | 2,605.94m (三等「奥大日」) | 北西 4.3 | 日本二百名山 |

| 別山 | 2,880 | 北 2.4 | ||

| 立山 | 3,015 | 雄山 2,991.59m (一等「立山」) | 0 | 大汝山が最高点 日本百名山 氷河が現存 |

| 浄土山 | 2,831 | 南西 1.7 | ||

| 薬師岳 | 2,926.01 | 二等 「薬師ヶ岳」 | 南西 13.7 | 日本百名山 |

周辺の主な峠[編集]

- 室堂乗越 – 奥大日岳と剱御前との西寄りの鞍部

- 新室堂乗越 – 奥大日岳と剱御前との東寄りの鞍部

- 別山乗越 – 剱御前と別山との鞍部

- 真砂乗越 – 別山と真砂岳との鞍部

- 一ノ越 – 雄山と浄土山との鞍部

- ザラ峠 – 獅子岳と五色ヶ原との鞍部

源流の河川[編集]

自然[編集]

冬季はシベリアから吹く寒風によって日本海で発生した水蒸気が運ばれ、立山の3,000 m級の山々にぶつかることで大量の降雪をもたらす。世界有数の豪雪地帯であり、積雪は15m以上、最低気温は氷点下20℃以下になる。

室堂周辺から上部は、森林限界のハイマツ帯で、多くのライチョウが生息している。花の百名山に選定されていて、室堂周辺などでは雪解けと共に多くの高山植物の開花が見られる。タテヤマリンドウ、タテヤマウツボグサ、タテヤマアザミ、タテヤマキンバイ、タテヤマオウギなどのタテヤマの名称が付く高山植物があるが、立山の固有種というわけではない。

登山者や観光客の増加により室堂周辺は外来植物や病原菌の侵入など、生態系の破壊が危惧され、全国的にも早い段階でマイカー全面乗り入れ禁止(マイカー規制)や、草刈り十字軍などの民間ボランティアによる環境保護活動が行われるようになった。

人に関わる歴史[編集]

- 701年(大宝元年) – 佐伯有頼(慈興上人)が開山したとされている[5]。(白鷹伝説)

- 奈良時代 – 歌人の大伴家持により「立山に降り置ける雪を常夏に見れども飽かず神からならし」と詠われている。

- 1695年(元禄8年) – 加賀藩主が室堂平に立山寺(立山権現)参拝者のための参籠所(現在の室堂山荘の前身)を設置した[13]。江戸時代には、立山信仰が盛んになり、多くの信者が立山に登拝した。

- 1858年(安政5年)4月9日(新暦) – 安政飛越地震が起きて、鳶山の一部だった大鳶山と小鳶山が消滅し、立山カルデラに大量の土砂が流れ込み、現在も砂防工事が続けられている[14]。

- 1872年(明治5年) – 太政官通達により神社仏閣地の女人禁制が解かれた。それ以前の女性の登拝は、芦峅寺の姥堂までとされていた。

- 1880年(明治13年) – 立山新道開通。大町市野口 – 針ノ木峠 – ザラ峠 – 富山市原村を結ぶ有料道路。

- 1894年(明治27年) – 陸地測量部の館潔彦らが立山を測量。

- 1927年(昭和2年)5月12日 – 頂上直下、三ノ越の巨岩に昭和天皇の御製「立山の空にそびゆる雄々しさにならえとぞ思ふ御代の姿も」を刻んだ歌碑が完成。

- 1934年(昭和9年)12月4日 – 中部山岳国立公園に指定され、山域はその特別保護地区となっている[2]。

- 1947年(昭和22年) – 佐伯房治が地獄谷温泉に房治小屋を建設[15]。

- 1953年(昭和28年)6月15日 – 立山頂上郵便局を室堂に開設する[16]。取扱開始日は同年7月5日[16]。

- 1954年(昭和29年) – 富山地方鉄道立山駅から美女平駅までの区間の立山ケーブルカーが開業。

- 1963年(昭和38年) – 関西電力の黒部川第四発電所が完成。

- 1970年(昭和45年)7月10日 – 立山頂上郵便局を立山山頂郵便局へ改称する[17]。

- 1971年(昭和46年)6月1日 – 立山黒部アルペンルートが全通開通。

- 1981年(昭和56年)7月18日 – 立山山頂簡易郵便局が室堂に開設される[18]。取扱開始日は同年7月20日[18]。

- 1981年(昭和56年)7月20日 – 立山山頂郵便局が廃止され、引継局を小見郵便局とする[19]。

- 1986年(昭和61年) – それまで山小屋として使用されていた室堂小屋(立山室堂山荘)が富山県指定有形文化財に指定され、翌年西側に新たな山小屋の建物が造られた[15]。

- 1995年(平成7年)6月27日 – 解体修理の行われた室堂小屋が国の重要文化財に指定された[20]。山小屋として使用されていた建物としては日本最古のものである。

- 2000年(平成12年)4月28日 – 郵政省が、『立山連峰とチューリップ畑・富山県』の50円切手を発売した[21][22]。

- 2008年(平成20年)8月 – 県、地元市町が「立山・黒部〜防災大国日本のモデル―信仰・砂防・発電―〜」として、立山を世界遺産の文化庁暫定リスト公募に提案していたが、「国際評価が定まっていない」としてリスト入りが見送られた[23]。

- 2012年(平成24年) 6月- 日本雪氷学会により、御前沢雪渓に存在する氷体が日本では数少ない現存する氷河であることが確認され、「御前沢氷河」と命名された[24]。

- 2012年(平成24年)7月3日 – 弥陀ヶ原と大日平がラムサール条約湿地に登録された。

- 2014年(平成26年)8月28日 – 立山黒部ジオパークが日本ジオパークに登録された。

- 2018年(平成30年)1月 – 内蔵助雪渓に存在する氷体が氷河であることが確認された[12]。

山岳信仰[編集]

立山は古くから立山修験と呼ばれる山岳信仰の山として、日本三霊山の一つとされている。古代には立山権現として、平安時代からは地獄極楽のある山として阿弥陀信仰と結びついてきたという変遷が見られる。雄山神社の主神は伊弉諾尊(いざなぎのみこと)、本地仏は阿弥陀如来で、不動明王を本地とする手力雄命(たぢからおのみこと)を副神とする神仏混淆がみられる。立山本峰の雄山に峰本社があり、山麓芦峅寺の中宮(祈願殿)、岩峅寺の麓大宮(前立社壇)とともに、三者一体の形を有する。峰本社を見上げる室堂平には参籠の場として建てられた室堂が復元されている[25]。立山山麓には、芦峅寺(あしくらじ)、岩峅寺(いわくらじ)の二つの拠点寺院がある。大伴家持は「皇神(すめかみ)の頷(うしは)きいます 新川のその立山に〜」(国神の領有される新川のその立山に)と立山の霊性を詠んだ[26]。

開山縁起[編集]

| この節の加筆が望まれています。 |

信仰登山[編集]

立山は山頂付近に地獄(地獄は古い日本語で温泉の意味)がある山としても知られていた。

観光[編集]

雪の大谷黒部平駅(1,828 メートル)から望む立山の裏側弥陀ヶ原

1964年(昭和39年)6月20日に高原バス全線(美女平-室堂)が営業を開始すると、標高2,450 mの室堂までバスで行くことができ、立山登山も非常に手軽に行えるようになった。

立山アルペンルートが春に除雪され開通すると、室堂ターミナル付近の道路は両側が10-20 mの高さの雪の壁となり、「雪の大谷」と呼ばれている。

室堂の北側には、みくりが池の湖畔を通り地獄谷へ向かう遊歩道がある。地獄谷の北西にはほとんど草木が生えることができないエンマ山と呼ばれる硫黄を含んだ丘がある。地獄谷では、噴煙、火山ガス及び温泉の源泉が出ていて、有毒ガスの濃度によって、遊歩道が通行禁止となる場合がある。この源泉が周辺の宿泊施設で、温泉施設に利用されている。

登山[編集]

立山と弥陀ヶ原周辺は、3,000 m級の山々とはいえ古くから多くの人の参拝が可能であった。それに対して、剱岳を初めとする山々は近代になってようやく登山の対象となった。近代登山参照。

江戸時代から旧越中国の多くの村では、男子は15歳又は16歳になると成人儀礼として集団で立山(雄山)も登拝する風習があり、この立山詣りで一人前と認められた[27]。明治以来、富山県内の小学校で、学校行事として立山登山が行われてきた[注釈 2]。また、県教委主催で、県下から小学6年生を募集し「12歳立山夢登山」も行われた。しかし、2003年(平成15年)7月、小学生が転落し収容先の病院で死亡が確認される事故が起こって以後、学校からの登山の計画や届出での規則が強化された。

登山史[編集]

- 1873年(明治6年) – 深見チエが女性として立山初登頂で、1891年にデレーケの娘ヤコバが外国人女性としての立山初登頂[14]。

- 1878年(明治11年)- バークス・アーネスト・サトウが、針ノ木峠を越え立山に登頂し、『日本旅行日記』などを出版している。

- 1879年(明治12年) – ウィリアム・ゴーランドが立山に登頂。

- 1893年(明治26年) – 英国人のウォルター・ウェストンが、大町市の麓から針ノ木峠とザラ峠を越えて立山温泉に入り、室堂を経由して立山町の麓への探険的登山を行った。

- 1896年(明治29年) – 日本山岳会の第3代会長木暮理太郎が針ノ木峠を越えて立山に登頂。

- 1914年(明治37年) – ウォルター・ウェストンが再び日本を訪問。再登頂し、その後1918年に『The Playground of the Far East(極東の遊歩場)』をロンドンで出版し、この山を世界に紹介した[14][29]。

- 1919年(大正8年)7月 – 富山県立富山高等女学校と富山県女子師範学校の女生徒ら49名(女学生38名と校長含む引率者11名が、学校から3泊4日で立山に登頂。

- 1947年(昭和22年) – 佐伯房治が地獄谷温泉に房治小屋を建設[15]。

- 1961年(昭和36年) – 佐伯利雄が立山の北側にある真砂岳山頂直下の東側で内蔵助山荘を開業[15]。

- 1967年(昭和42年) – 立山駅前の千寿ヶ原に文部省登山研修所が開設[13]。

- 1972年(昭和47年) – 山小屋であるニューサンブジ(現在の雷鳥沢ヒュッテ)が、地獄谷温泉の北東端で開業[15]。

- 1986年(昭和61年) – それまで山小屋として使用されていた室堂小屋(立山室堂山荘)が富山県指定有形文化財に指定され、翌年西側に新たな山小屋の建物が造られた[15]。

- 1989年(平成元年)10月8日 – 北の真砂岳で8人が凍死する遭難事故が発生した[8]。

登山ルート[編集]

黒部立山アルペンルートの交通機関を利用し、室堂を立山や剱岳などの登山口とする場合が多い[30]。立山室堂山荘と一ノ越を経由して、雄山神社まで往復するルートが最もよく利用されている。冬期は交通機関が途絶えるため、一般の登山は困難となる。春に立山黒部アルペンルートが開通すると、室堂周辺などで春山スキーが行われている[8]。

- 室堂駅 – 立山室堂山荘 – 一ノ越 – 立山(雄山)

- 室堂駅 – 立山室堂山荘 – 室堂山 – 浄土山 – 一ノ越 – 立山(雄山)

- 室堂駅 – みくりが池温泉 – 雷鳥沢 – 剱御前小舎 – 別山 – 真砂岳 – 立山(富士ノ折立・大汝山・雄山)

- 室堂駅 – みくりが池温泉 – 雷鳥沢 – 賽の河原 – 大走り – 真砂岳 – 立山(富士ノ折立・大汝山・雄山)

- 室堂駅 – みくりが池温泉 – 雷鳥沢 – 一ノ越 – 立山(雄山)

- 黒部ダム – ロッジくろよん – 黒部平 – 東一ノ越 – 一ノ越 – 立山(雄山)

- 称名滝バス停 – 称名滝 – 八郎坂 – 弥陀ヶ原 – 室堂 – 一ノ越 – 立山(雄山)、立山登山マラニック実行委員会によって、海岸から走り始め、八郎坂を通って雄山に登拝する登山マラソンも行われる。

- 立山駅 – 材木坂 – 美女平駅バスターミナル – 弥陀ヶ原 – 室堂 – 一ノ越 – 立山(雄山)

周辺の宿泊施設[編集]

室堂周辺や立山周辺の登山道上に、ホテルや山小屋などの多くの宿泊施設がある[31]。大汝山及び雄山への最寄りの山小屋は一ノ越山荘である。

| 名称 | 所在地 | 大汝山からの 方角と距離(km) | 標高 (m) | 収容 人数 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 剱御前小屋 | 別山乗越、剱御前と別山との鞍部 | 北 2.4 | 2,410 | 200 | 剱岳の展望 |

| ロッジ立山連峰 | 雷鳥平 | 北西 2.4 | 2,330 | 200 | |

| 雷鳥沢ヒュッテ鳥平 | 北西 2.3 | 2,350 | 290 | 東隣にキャンプ場、テント250張 | |

| ホテル立山 | 室堂バスターミナル | 西 2.2 | 2,420 | 289 | 期間限定で立山山頂簡易郵便局が開設される。 |

| みくりが池温泉 | みくりが池湖畔 | 北西 2.2 | 2,410 | 120 | |

| 雷鳥荘 | リンドウ池北 | 北西 2.1 | 2,400 | 350 | |

| 立山室堂山荘 | 室堂平 | 西 1.7 | 2,450 | 200 | 日本最古の山小屋の隣 |

| 内蔵助山荘 | 真砂岳山頂の東側直下 | 北 1.4 | 2,790 | 120 | |

| 一ノ越山荘 | 一ノ越、雄山と龍王山との鞍部 | 南西 0.9 | 2,705 | 200 | 立山に最も近い山小屋 |

他に、天狗平や阿弥ヶ原にも宿泊施設などがある。

立山からの風景[編集]

関連するテレビ番組[編集]

- 『日本百名山 立山』 NHK衛星第2テレビジョン、1994年10月3日放送[32]

- 『立山』 NHK総合テレビジョン、さわやか自然百景、2005年1月16日放送[33]

- 『週刊 日本の名峰 立山』 NHKデジタル衛星ハイビジョン、2006年12月17日放送[34]

- 『霊峰立山に生きる〜奇跡の鳥 ライチョウ〜』 NHKデジタル衛星ハイビジョン、2009年3月28日放送[35]

- 『立山黒部アルペンルート』 毎日放送、バンバンバン、2009年5月1日に板東英二と山中真(毎日放送アナウンサー)が、立山の室堂平周辺から約1時間の生中継を行った。[36]

- 『わたしライチョウ 雪の鳥』 ダーウィンが来た、NHK総合テレビジョン、2009年7月26日放送[37]

- 『12歳の“成人式”〜みんなで挑んだ立山の頂〜』 NHK総合テレビジョン、にっぽん紀行、2009年8月24日放送[38]

- 『富山 美女平』 NHK総合テレビジョン、さわやか自然百景、2010年4月24日放送[39]

- 『にっぽん百名山 立山』 NHK総合テレビジョン、2014年12月15日放送

- 『立山 ~北アルプス・立山はなぜ神秘的?~』 NHK総合テレビジョン、ブラタモリ、2017年10月21日放送[40]

脚注[編集]

| [脚注の使い方] |

注釈[編集]

出典[編集]

- ^ a b 日本の主な山岳標高(富山県の山)、国土地理院、2010年12月16日閲覧。

- ^ a b 中部山岳国立公園(環境省)、2010年12月16日閲覧。

- ^ a b “立山連峰:日本初の「氷河」、学会が認定”. 毎日新聞 (2012年4月4日). 2012年4月4日閲覧。[リンク切れ]

- ^ 国内7カ所目の氷河確認 北アルプス、唐松沢雪渓 産経新聞 2019年10月4日

- ^ a b 『日本百名山』深田久弥(著)、朝日新聞社、1982年、ISBN 4-02-260871-4、pp.188-191

- ^ 『新日本百名山登山ガイド〈上〉』 岩崎元郎(著)、山と渓谷社、2006年、ISBN 4-635-53046-9、pp148-150

- ^ 『花の百名山』田中澄江(著)、文春文庫、1997年、ISBN 4-16-352790-7、P213-216。その著書で代表する花としてイワイチョウを紹介した。

- ^ a b c 『改訂版 富山県の山』山と渓谷社、2010年、ISBN 978-4-635-02367-2、pp.16-19

- ^ 基準点成果等閲覧サービス、国土地理院、2010年12月16日閲覧。

- ^ 雄山は、『一等三角点百名山』(山と渓谷社、1988年、ISBN 4-635-17030-6 )に選定されている。

- ^ 万葉集 巻17、4000、4024

- ^ a b 立山で新たに氷河二つ 内蔵助と池ノ谷 県内計5カ所に 北日本新聞社 2018年1月19日

- ^ a b 『コンサイエンス日本山名辞典』三省堂、1992年、ISBN 4-385-15403-1、P326-327

- ^ a b c 『新日本山岳誌』ナカニシヤ出版、2005年、ISBN 4-779-50000-1、P914-916

- ^ a b c d e f 『北アルプス山小屋物語』東京新聞出版局、1990年、ISBN 4-8083-0374-4、P161-178

- ^ a b 1953年(昭和28年)6月15日郵政省告示第770号「白山頂上郵便局等設置」

- ^ 1970年(昭和45年)6月4日郵政省告示第480号「郵便局改称の件」

- ^ a b 1981年(昭和56年)7月18日郵政省告示第534号「簡易郵便局を設置する件」

- ^ 1981年(昭和56年)6月17日郵政省告示第423号「郵便局を廃止する件」

- ^ 1995年(平成7年)6月27日文部省告示第100号「文化財を重要文化財に指定する件」

- ^ 2000年(平成12年)4月11日郵政省告示第239号「ふるさと八十円郵便切手及び五十円郵便切手(北陸)を発行する件」

- ^ 『切手と風景印でたどる百名山』ふくろう舎、2007年、ISBN 978-4-89806-276-0、P92

- ^ 富山新聞2010年2月7日

- ^ “国内初の現存する「氷河」を立山連峰で発見!|立山の雪|とやま雪の文化|富山県”. 富山県. 2018年6月22日閲覧。

- ^ 本郷真紹「古代社会の形成と展開」64ページ(深井甚三・本郷真紹・久保尚文・市川文彦『富山県の歴史』山川出版社 2003年11月)など

- ^ 万葉集 巻17 4000 立山賦一首

- ^ 『名山の日本史』河出書房新社、2004年、ISBN 4-309-22410-5、p254

- ^ 「北日本新聞」 2008年5月31日朝刊。

- ^ 『日本アルプス再訪』ウォルター・ウェストン(著)水野勉(訳)、平凡社、1996年、ISBN 4-58-276161-5

- ^ 『ヤマケイ アルペンガイド8 剣・立山連峰』山と渓谷社、2008年、ISBN 978-4-635-01352-9

- ^ 『剱・立山 (山と高原地図 36) 』 昭文社、2010年、ISBN 978-4-398-75716-6

- ^ NHKアーカイブス保存番組詳細 NHK、2011年2月27日閲覧。

- ^ さわやか自然百景バックナンバー NHK、2011年1月28日閲覧。

- ^ NHKアーカイブス保存番組詳細 NHK、2011年1月28日閲覧。

- ^ NHKアーカイブス保存番組詳細 NHK、2011年1月28日閲覧。

- ^ バンバンバン TBS、2011年2月27日閲覧。

- ^ ダーウィンが来た(第158回・わたしライチョウ 雪の鳥) NHK、2011年2月27日閲覧

- ^ NHKアーカイブス保存番組詳細 NHK、2011年1月28日閲覧。

- ^ 富山 美女平 NHKエコチャンネル、2011年1月28日閲覧。

- ^ ブラタモリ(これまでの放送#81~#90)NHKオンライン

参考文献[編集]

- 『富山県山名録』橋本 廣、佐伯邦夫編、2001年、桂書房、ISBN 4-905-56429-8

- 『日本アルプスの登山と探検』ウォルター・ウェストン(著)、青木枝朗(訳)、岩波文庫、1997年、ISBN 4-00-334741-2

関連項目[編集]

| ウィキメディア・コモンズには、立山に関連するメディアがあります。 |

- 立山連峰、飛騨山脈(北アルプス)、中部山岳国立公園

- 日本三名山、日本三霊山、日本百名山、新日本百名山、花の百名山、一等三角点百名山

- 各都道府県の最高峰(富山県)、日本の山一覧 (高さ順)・第20位、日本の山一覧 (3000m峰)

- 高山植物、タテヤマリンドウ、タテヤマウツボグサ、ライチョウ

- 立山カルデラ、立山火山

- 弥陀ヶ原、室堂、ミクリガ池、地獄谷 (立山町)、一ノ越

- 立山黒部アルペンルート、ホテル立山、立山温泉

- 立山黒部ジオパーク

- 佐伯有頼

- 国土交通省立山砂防工事専用軌道

- 富山県立山博物館

- 氷河

- タンボ平、内蔵助平

- 富山県旗 – 立山と平仮名の「と」を図案化

- きときと君・立山くん – 立山をモチーフにしたマスコット

- クタベ

外部リンク[編集]

| ウィキメディア・コモンズには、立山に関連するカテゴリがあります。 |

- 立山町観光サイト

- 国土地理院 地図閲覧システム 2万5千分1地形図名:立山(高山)

- 独法国立立山少年自然の家 開山縁起

- 立山火山

- 北アルプス立山【環境省・インターネット自然研究所・ライブカメラ】

- 気象庁 | 弥陀ケ原

- 立山博物館

カテゴリ: