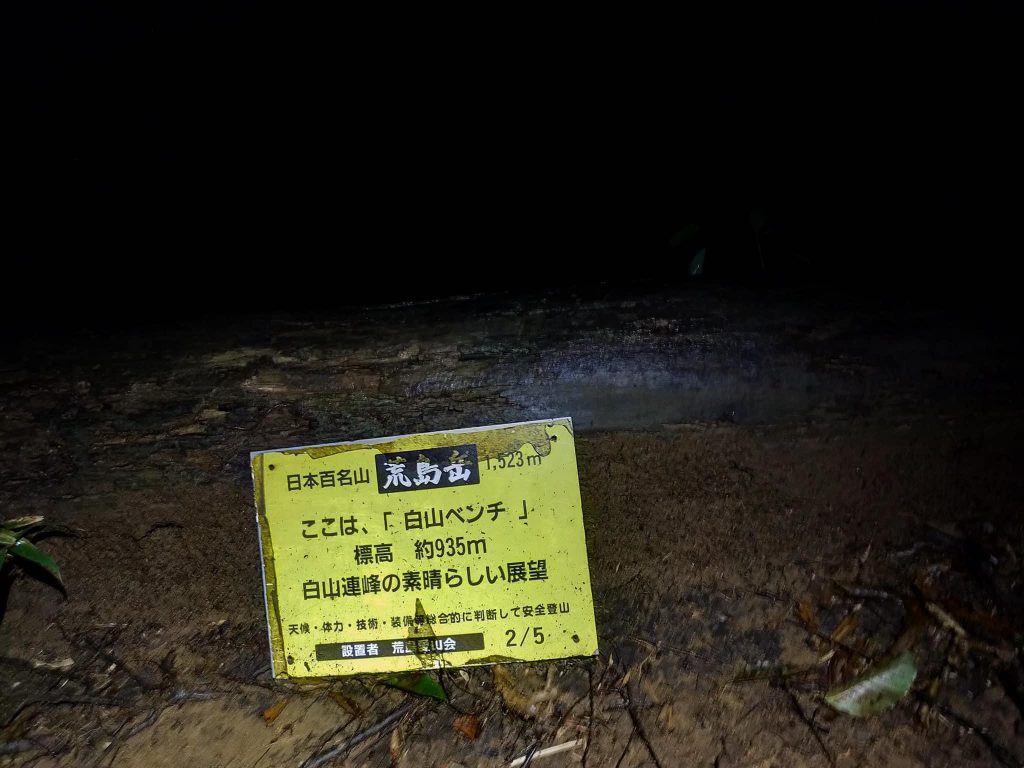

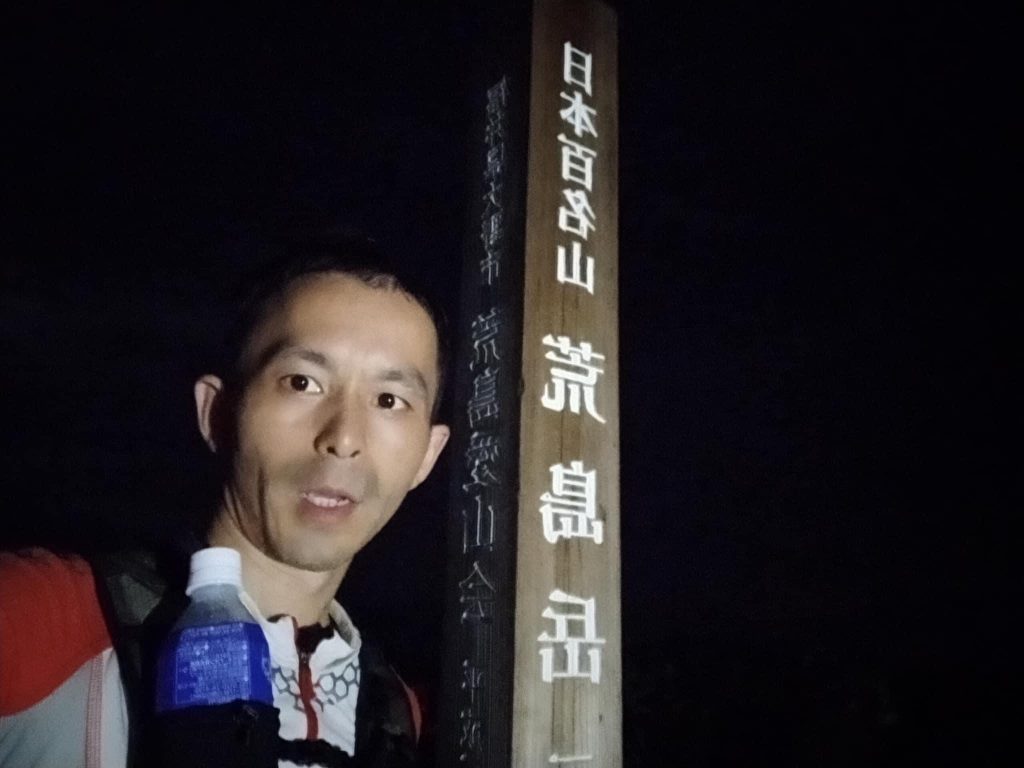

白山百名山

新型コロナウイルス感染拡大により、外出の自粛を呼び掛けられている場合は、その指示に従っていただきますようお願いいたします。

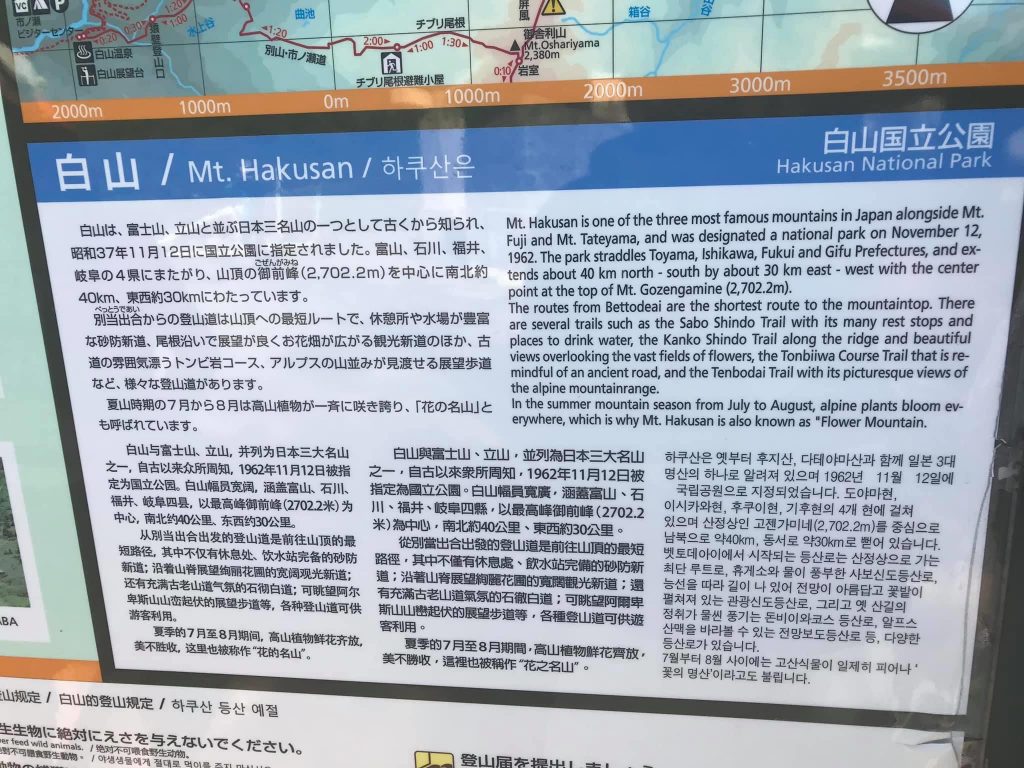

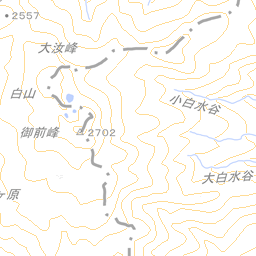

白山(はくさん)は、日本の北陸地方、白山国立公園内[3]の石川県白山市と岐阜県大野郡白川村にまたがる標高2,702mの活火山である。

富士山、立山と共に日本三霊山の一つである[4]。日本百名山[5]、新日本百名山[6]、花の百名山[7]及び新・花の百名山[8]に選定されている。最高点の御前峰(ごぜんがみね)には、一等三角点と白山比咩神社奥宮がある。

標高:2,702m

富士山、立山と並び「日本三名山」と讃えられる名峰中の名峰です。高山植物の宝庫としても知られ、群落の見事さは群を抜いており、7~8月ともなると高山植物が山肌一面を埋め尽くします。また、万年雪が残り、広大な原生林やそこに生息する野生動物、数多く噴出する温泉群など白山は多くの魅力を持っています。登山口は石川・岐阜・福井の各県にあり、いくつもの登山コースが用意されています。

白山は、富山県、石川県、福井県、岐阜県の4県にまたがる両白山地の中央に位置し、その最高峰である。山頂周辺は、成層火山となっている。30万年から40万年前から火山活動を始め1659年(万治2年)の噴火が最も新しい。白山とは、最高峰の御前峰(標高2,702m)・剣ヶ峰(2,677m)・大汝峰(2,684m)の「白山三峰」を中心とした周辺の山峰の総称である。よって厳密には単独峰ではないため、単に「白山」と称した場合は、その跨ぐ県境は石川・福井・岐阜・富山各県に及ぶ。また、別山・三ノ峰を加えて「白山五峰」という。「白山連峰」と呼ばれることもある。 北陸地方の中では標高の高い山であるため、他の山では残雪が消えた季節でも「白い山」として遠方[9]からでも一目で判明する山である。また、白くなった白山は北陸に晩秋が訪れた象徴ともなる。

山名の由来[編集]

かつては「越白嶺」と書いて「こしのしらね」と呼ばれ、その名残が現在の白山周辺の地名「白峰」として残っている。その後、「白山」と書いて「しらやま」と読む時期を経て、現在の呼称となっている[10]。

開発史[編集]

室堂から望む白山神社と御前峰「白山信仰」も参照

白山を霊峰とする白山信仰は古くからあり、中世には白山は白山修験の霊山として栄え、登山口には修験の道場がひらかれて白山信仰の全国的広がりのもととなった[11]。2011年現在、日本各地に約2,700社の白山神社があり、白山比咩神社(石川県白山市)がその総本社となっている。

- 706年(慶雲3年) – 白山の噴火により山火事が発生したと記録されている。

- 717年(養老元年) – 泰澄上人が開山した[12]。

- 832年(天長9年) – 越前・加賀・美濃の三方から白山への登拝道(禅定道)が開かれた。

- 848年(嘉祥元年) – 勅により神殿仏閣が造立され、鎮護国家の道場と定められる(『白山之記』)[13]。

- 905年(延喜5年)から – 『古今和歌集』の中で「しらやま」として詠われた。[14]

- 1163年(長寛元年) – 白山の開山から加賀馬場の形成などを記述した『白山縁起』が成立したと推定されている。

- 1183年(寿永2年) – 源義仲が倶利伽羅峠の戦いの戦勝により白山比咩神社に神馬を奉納。同年、源頼朝が神領の寄進をおこなう(『平家物語』)[13]。

- 1480年(文明12年) – 大火により白山比咩神社の40余りの堂塔伽藍がすべて焼失。末社三宮が鎮座していた現在地へ遷る[13]。

- 1659年(万治2年)6月 – 白山が噴火、これが最も新しい噴火である。

- 1668年(寛文8年) – 江戸幕府が地元の藩主から白山周辺の土地を取り上げ直轄領とした。

- 1871年(明治4年)8月23日 、 8月24日 – 福井藩のお雇い外国人ウィリアム・エリオット・グリフィス(アメリカ人)が白山に登り、下山。外国人では初めての白山登山であった。[15][16]

- 1871年(明治4年)8月29日 – 廃藩置県が行われ、その翌年に白山周辺の土地は、石川県に属するようになった。

- 1872年(明治5年) – 太政官通達により神社仏閣地の女人禁制が解かれ、鳥取県の女性が白山に初登頂したとされている。

- 1874年(明治7年) – ドイツ人の地質学者であるヨハネス・ユストゥス・ラインが白山に登頂し、採取した化石を調査した。

白山頂上の一等三角点

- 1893年(明治26年) – 山頂の三角点が一等三角点(点名は白山)に選定された。

- 1918年(大正7年) – 後年『日本百名山』で著名になる深田久弥(中学生時)が、友人と二人で登頂。

- 1921年(大正10年) – 岩間道の登山道が開設された。

- 1925年(大正14年) – 白山比め神社所有の白山縁起が国の重要文化財に指定された[17]。

- 1955年(昭和30年) – 一帯が白山国定公園に指定された。

- 1962年(昭和37年) – 一帯が白山国立公園に指定された[3]。

- 1977年(昭和52年)8月26日 – 白山スーパー林道が開通。

- 1980年(昭和55年)8月22日 – 浩宮徳仁親王が別当出合から砂防新道を利用し登頂し、白山室堂に宿泊した[18]。

- 1991年(平成3年) – 白山瀬女高原スキー場が営業を開始した。

- 1999年(平成11年) – 白山室堂(山小屋)がリニューアル工事のため食事提供を中止し、その年間宿泊者数が1万人台に減少した。

- 2002年(平成14年)8月2日 – 「白山室堂リニューアルオープン式典」が石川県知事参加のもと行われ、食事提供が再開されその年間宿泊者数が2万人台に回復した。

- 2003年(平成15年)7月1日 – 石川県出身の深田久弥が生誕100年である白山の山開きの日に、『山を愛した文学者深田久弥 生誕100年(北陸 石川)』の北陸ふるさと切手が、郵便局から発売された[19]。白山を背景に登山時の人物像が描写されている[20]。

- 2005年(平成17年)2月1日 – 松任市と石川郡美川町・鶴来町・河内村・吉野谷村・鳥越村・尾口村・白峰村が合併して白山市となった。

- 2009年(平成21年)6月2日 – 石川県白山自然保護センターが絶滅したとされていたライチョウの雌1羽を確認した。

- 2011年(平成23年)9月5日 – 白山国立公園の石川県側を含む白山市全域が白山手取川ジオパークとして日本ジオパーク委員会から認定。

- 2012年(平成24年)7月1日 – 白山雷鳥荘の全面改築が終わり、営業を開始した。

地学[編集]

大汝峰から望む火の御子峰

(古白山火山の浸食跡)山頂部の火口湖の翠ヶ池

(新火山白山)

活火山[編集]

白山はランクCの活火山である[21]。山頂部には、約15個の爆裂火口があり、一部が翠ヶ池などの火口湖となっている。翠ヶ池の南隣りにある鍛冶屋地獄火口が、最も新しい1659年の噴火で形成されたものと考えられている。

- 約40万年前 – 加賀禅定道の加賀室跡に成層火山の加賀室火山があったと推定されている[22]。

- 約10万年前 – 山頂北側の地獄谷(手取川水系中川の源流部)付近に、古白山火山が形成された。山体の大部分は浸食で失われ、地獄谷の東側の火の御子峰の荒れた岩肌にその一部を見ることができる。その地獄谷の下流には岩間の噴泉塔群がある。

- 約3 – 4万年前 – 現在の山頂部に新白山火山が形成された。

- 約4,400年前 – 御前峰と剣ヶ峰にあった円錐形の火山は、東側に大崩落して、白水湖まで岩屑崩れが発生した。

- 約2,000年前 – 剣ヶ峰の溶岩ドームが形成された。

- 706年(慶雲3年) – 白山の噴火により山火事が発生したと『続日本紀』に記録されている。

- 1042年(長久3年) – 白山が水蒸気爆発して、翠ヶ池が形成されたと考えられている。『白山之記』に具体的な火山活動の様子が記録されている。

- 1554年(天文23年) – 翌年に渡って活発な火山活動が続いた。『白山荘厳講中記録』などに詳しい火山活動の様子が記録されている。

- 1659年(万治2年) – 白山が噴火、これが最も新しい噴火である。

地質[編集]

山域の南東部は中生代ジュラ紀の手取層群の角閃石安山岩と輝石安山岩などから成り[23]、北西部は古第三紀から白亜紀後期の新期花崗岩類と濃飛流紋岩類などからなり、山頂付近は白山火山噴出物からなる[24]。

化石[編集]

白山山麓周辺には、日本で数少ない中生代ジュラ紀の古い地層が分布し、日本を代表する恐竜の化石の出土地となっている。1874年(明治7年)にヨハネス・ユストゥス・ラインが、白山周辺で植物化石の採集を行った。桑島地区には化石でできた露頭があり、1957年(昭和37年)7月10日に桑島化石壁が国の天然記念物に指定された[25]

山頂部の池[編集]

| ウィキメディア・コモンズには、白山の池に関連するカテゴリがあります。 |

白山の山頂部には複数の池があり、周辺を散策する登山道が山頂のお池めぐりコースとして整備されている[26]。翠ヶ池と紺屋ヶ池は火口湖[26]。

| 画像 | 名称 | よみ | 説明 |

|---|---|---|---|

| 翠ヶ池 | みどりがいけ | 1042年の噴火で形成された火口湖。 岐阜県側にある周辺で最大の池[27]。 | |

| 紺屋ヶ池 | こんやがいけ | 剣ヶ峰直下西にある火口湖。 | |

| 油ヶ池 | あぶらがいけ | 御前峰の御宝庫直下北にある。 | |

| 血ノ池 | ちのいけ | 御前峰と大汝峰との間にある。 | |

| 千蛇ヶ池 | せんじゃがいけ | 千蛇ヶ池雪渓(多年性雪渓)の雪解け後に現れる池。 白山を開山した泰澄の千蛇ヶ池の伝説が伝えられている。 | |

| 百姓池 | ひゃくしょういけ | 池の周辺に高山植物が群生する。 | |

| 五色池 | ごしきいけ | 百姓池のすぐ北にある。 |

自然[編集]

白山一帯は国立公園(白山国立公園)に指定されている。白山の中腹は急峻なところが多く、道路もほとんど無いため人跡未踏の場所も少なくない。また、国指定白山鳥獣保護区(大規模生息地)に指定されている(面積38,061ha)。周辺は豪雪地帯で、冬には山全体が真白になる。

山域の白山市と白川村は、「豪雪地帯対策特別措置法」により、特別豪雪地帯に指定されている。また山頂部には、カンクラ雪渓、水屋尻雪渓、千蛇ヶ池雪渓、ヒルバオ雪渓などの雪渓があり、夏の終わりまで雪が残っていて、万年雪となる所もある[28]。室堂の下部付近から上は、森林限界のハイマツ帯となっている。山頂付近には、最大の翠ヶ池(みどりがいけ)、紺屋ヶ池(こんやがいけ)、油ヶ池、血の池、千蛇ヶ池(せんじゃがいけ)、五色池、百姓池の7つの火口湖がある。最大の池は、大汝峰と剣ヶ峰の間にある翠ヶ池である。

植物[編集]

| ウィキメディア・コモンズには、白山の植物に関連するカテゴリがあります。 |

白山の高山植物

白山は日本有数の花の山としても知られ、砂防新道を登る場合、甚ノ助小屋を越えた辺りから、さまざまな高山植物の花畑が広がる。中でもクロユリは日本一の個体数と言われ、群生するさまはみごとである。クロユリは石川県の郷土の花にもなっている[30]。白山の中腹にはブナの原生林が広がり、巨大なブナが林立し、中宮道では幹周5mを越えると言う、日本有数の巨木も有る。近年、もともと白山には植生しないコマクサが見られるようになり、生態系を乱す行為として種の持ちこみが懸念されている[31]。

「ハクサン」を冠する和名の植物の種[編集]

ハクサンコザクラ、ハクサンフウロ、ハクサンチドリ、ハクサンシャクナゲ、ハクサンイチゲ(右画像の上段)をはじめ「ハクサン」を冠する植物名は多く、ゴゼンタチバナも最高峰・御前峰に由来している。白山は日本で高山帯を有する山岳としてはもっとも西に位置している。

そのため早くから植物の研究が進み、「ハクサン」の名が付く植物が多い。別名を含め20種以上のハクサンを冠する種が自生している[32]。

2010年に石川県環境安全部自然保護課は石川県の絶滅危惧種情報として、ハクサンイチゲ、ハクサンオオバコ、ハクサンスゲを絶滅危惧II類(Vulnerable, VU)に指定し、ハクサンイチゴツナギ、ハクサンコザクラ、ハクサンサイコ、ハクサンチドリ、ハクサンハタザオを準絶滅危惧(Near Threatened, NT)に指定している[33]。岐阜県は、ハクサンアザミとハクサンオミナエシを準絶滅危惧に指定している。

環境省がレッドリストに指定している種はない[34]。※ 「ハクサン」を冠する和名の種一覧を表示するには、右の [表示] をクリックしてください[表示]

動物[編集]

| ウィキメディア・コモンズには、白山の動物に関連するカテゴリがあります。 |

山腹に生息するニホンカモシカ

白山には、石川県の県鳥であるイヌワシが生息している。また、かつて白山にもライチョウが生息していたが、明治の頃に白山のライチョウ個体群は絶滅した。

その後、2009年6月2日に石川県白山自然保護センターが雌1羽を確認し、この個体は、調査により北アルプス方面から飛来したものであると推定された。2011年6月1日にも再び同一のライチョウが確認された[35]。

山腹には、ツキノワグマ、ニホンカモシカ、ニホンザルなどが生息している[36]。

白山周辺には約2,000種の昆虫が生息し、「ハクサン」を冠する種としては、ハクサンシリアゲ(シリアゲムシ目シリアゲムシ科、Panorpa hakusanensis)、ハクサンハバチ(ハチ目ハバチ科、Neocolochelyna hakusana)、ハクサンゴマフアブ(ハエ目アブ科、Haematopota hakusanensis)などがある[37]。ケブカクロバエ(ハチ目クロバエ科、Aldrichina grahami)は、クロユリの受粉を行っている。

2008年、白峰上流の手取川で巨大な獣脚類の牙化石が見つかっている。得られた化石の長径は8.2センチメートルの歯冠〜歯根で、完全な獣脚類の歯としては国内最大。生息時代は白亜紀前期バレミアン期、体長8.5メートル、肉食[38]。

登山[編集]

禅定道[編集]

832年(天長9年)に、越前・加賀・美濃の三方から白山への登拝道(禅定道)が開かれた。現在も大部分が白山への登山道として利用されている。

- 越前禅定道 – 越前馬場である福井県勝山市の平泉寺白山神社から、法恩寺山、市ノ瀬、指尾山、室堂を経て、御前峰(白山頂上)へ通じる道である。

- 加賀禅定道 – 加賀馬場である石川県白山市の白山比咩神社から桧新宮、長倉山、天池室跡、四塚山、大汝峰を経て、頂上へ通じる道である。

- 美濃禅定道 – 美濃馬場である岐阜県郡上市の白山長滝神社から、白山中居神社、石徹白の大杉、神鳩社跡、水呑権現社跡、三ノ峰、御手洗池・別山室跡、南竜ヶ馬場、室堂を経て頂上へ通じる道である。

登山道[編集]

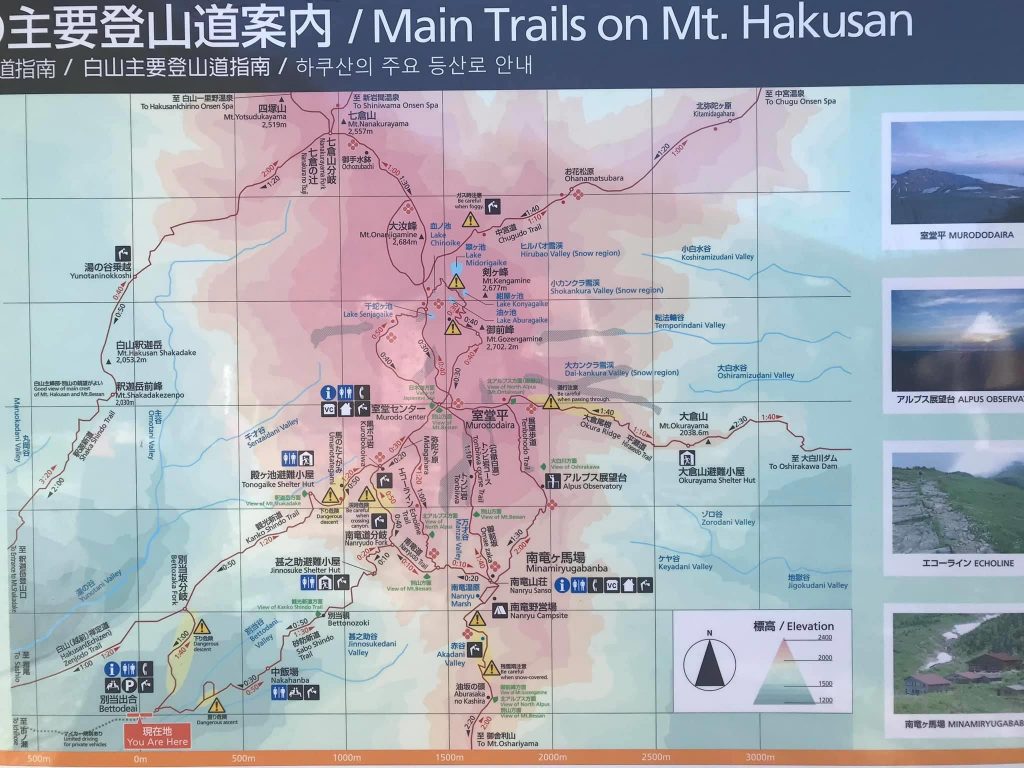

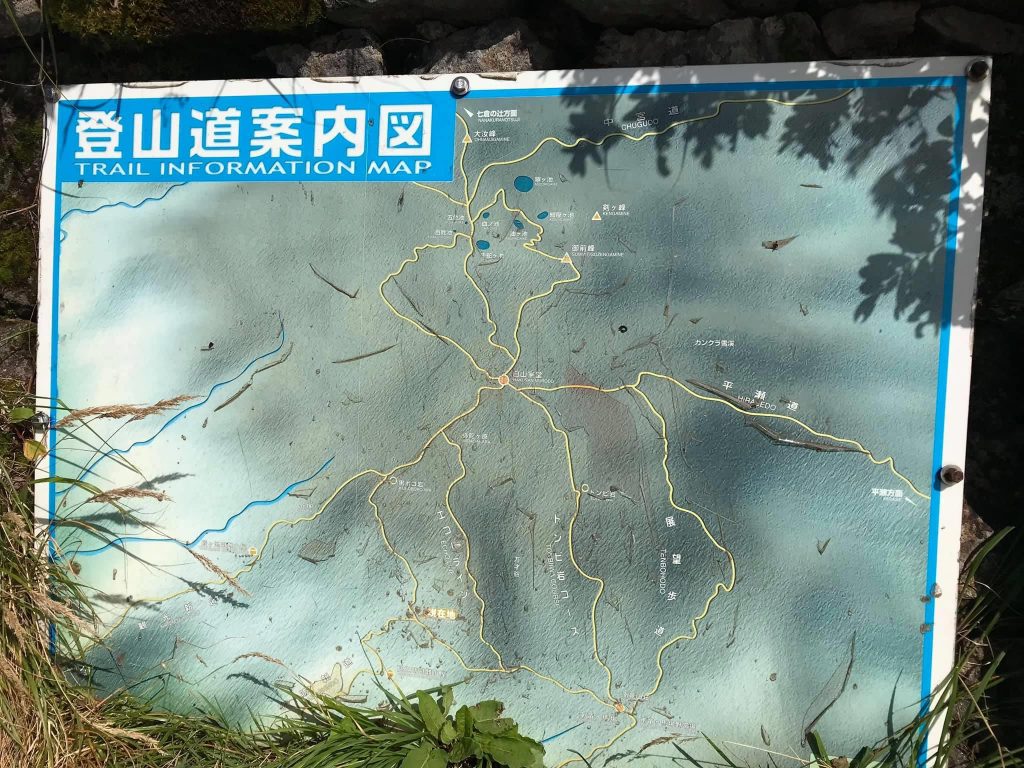

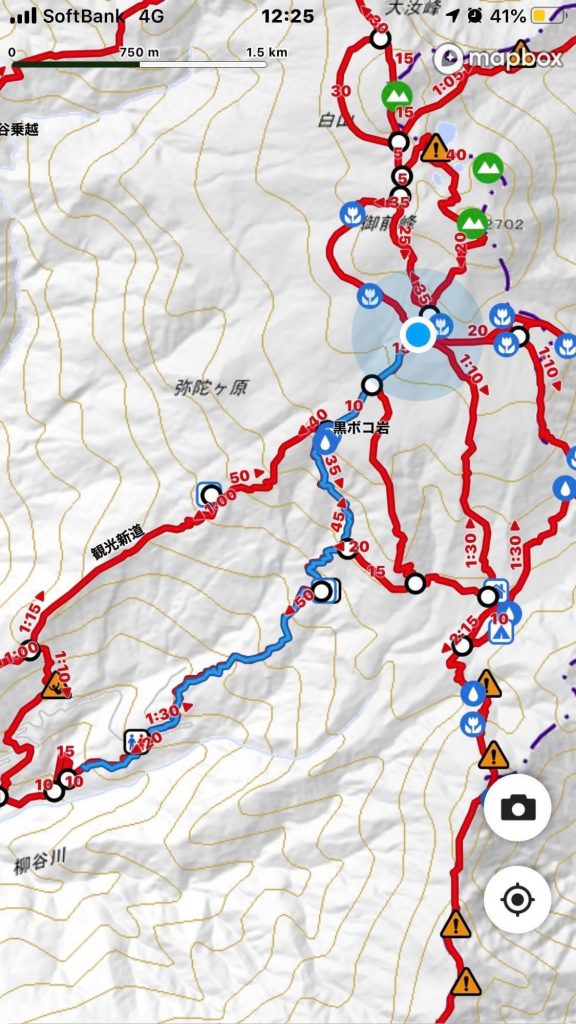

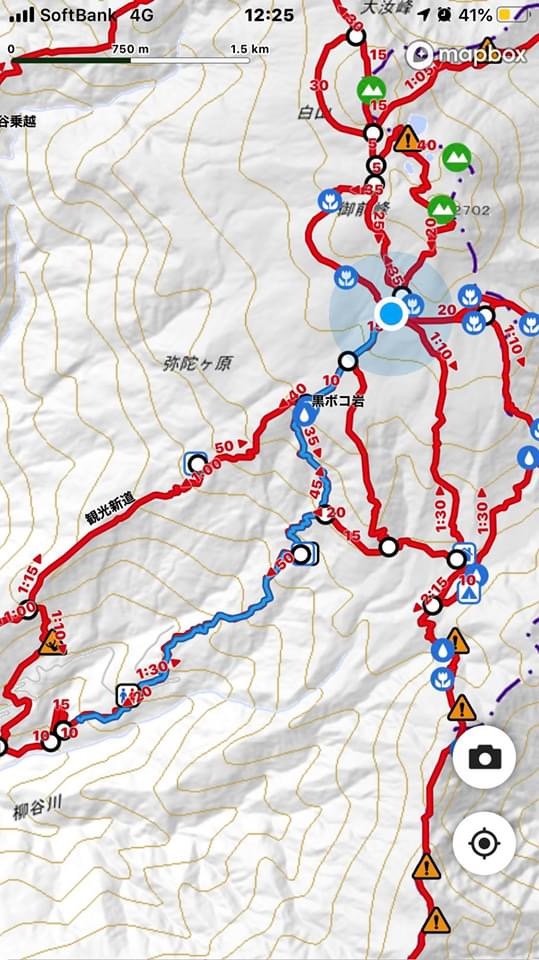

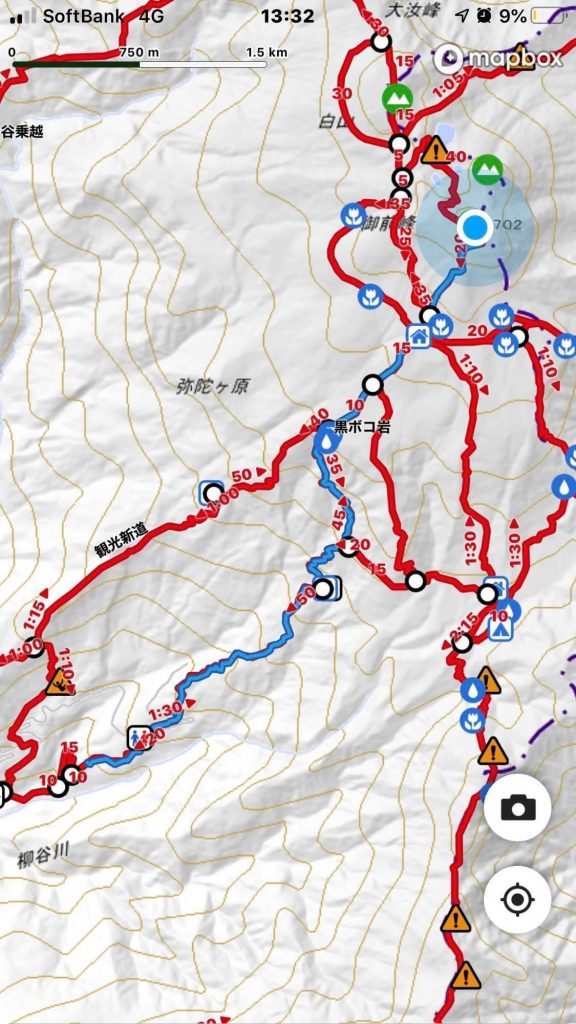

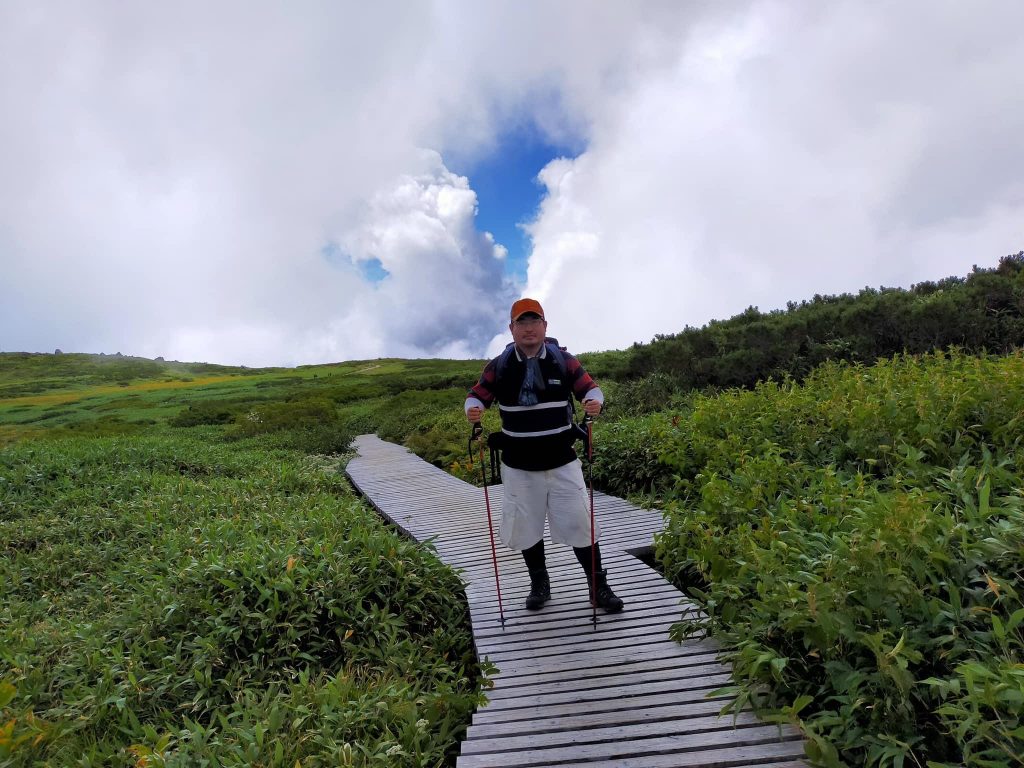

三つのコースが、よく利用される登山道で、いずれでも多くの高山植物が見られる[39][40][26]。

- 砂防新道 – 石川県白山市の別当出合が起点、眺望に乏しいものの所要時間が短く、上りや日帰り登山に利用される事が多い。

- 観光新道 – 石川県白山市の別当出合が起点、展望が良く、下りに利用されることが多い。

詳細は「石川県道120号白山別当出合線」を参照

白山は国立公園の指定が古く、新たな開発がほとんど行われていない。人の手の入っていない地域が広いため、上記の3つの登山道以外はアプローチが長くなり、登山口から山頂まで2 – 3日の行程が必要な場合もある。

- その他のコース大汝峰と白山登山道の標識

- 石徹白道(美濃禅定道・南縦走路) :白山中居神社 – 石徹白の大杉 – 神鳩ノ宮避難小屋 – 銚子ヶ峰 – 一ノ峰 – ニノ峰 – 三ノ峰避難小屋 – 三ノ峰 – 別山平 – 別山 – 油坂の頭 – 南竜山荘 – 室堂 – 白山

- 白山(旧越前)禅定道 :市ノ瀬 – 六万山 – 指尾山 – 観光新道分岐 – 観光新道(仙人窟 – 殿ヶ池避難小屋 – 蛇塚 – 黒ボコ岩 – 弥陀ヶ原 – 室堂 – 白山)

- 釈迦新道道 :市ノ瀬 – 湯谷林道 – 白山釈迦岳 – ミズバショウ群生地 – 七倉ノ辻 – 御手水鉢 – 大汝峰 – お池巡り – 白山

- 加賀新道 :白山一里野温泉スキー場 – ゴンドラ頂上駅 – 檜倉 – しかり場 – 口長倉山 – 奥長倉山避難小屋 – 奥長倉山 – 美女坂の頭 – 百四丈滝展望地[41]– 天池室跡 – 油池 – 四塚山 – 七倉ノ辻 – 御手水鉢 – 大汝峰 – お池巡り – 白山

- 加賀禅定道(檜新宮参道) :白山一里野温泉 – 檜新宮 – しかり場(加賀新道合流点) – (加賀新道) – 白山

- 楽々新道 :新岩間温泉 – 小桜平避難小屋 – 樅ヶ丘 – 清浄ヶ原 – 七倉山 – 七倉ノ辻 – 御手水鉢 – 大汝峰 – お池巡り – 白山

- 岩間道 :新岩間温泉 – 岩間温泉休憩舎(露天風呂) – コエド – 薬師山 – 樅ヶ丘(楽々新道合流点) – (楽々新道) – 白山

- 中宮道 :中宮温泉 – 温泉山 – しなのき平避難小屋 – ゴマ平避難小屋 – ゴマ峠 – ゴマの頭 – 三俣峠 – 地獄覗き – 北弥陀ヶ原 – お花松原 – お池巡り – 白山

- 北縦走路 :白川郷 – 馬狩 – 白山白川郷ホワイトロード – 三方岩岳 – 馬狩荘司山 – 野谷荘司山 – もうせん平 – 妙法山 – シンノ谷 – ゴマ平避難小屋(中宮道合流点) – (中宮道) – 白山

- 鶴平新道 :白川郷 – 馬狩 – 大窪 – 赤頭山 – 北縦走路合流点 – (北縦走路) – 白山

- 室堂周辺のサブコース

展望歩道、エコーライン、お池巡りコース、お花畑コース、トンビ岩コースは南縦走路登山者で賑わう白山室堂南竜山荘とキャンプ指定地

有人の山小屋[編集]

白山には有人の山小屋が二箇所ある。尾瀬と同様に完全予約制を採っており、入山者の総量制限を行い自然環境に配慮している。

- 白山室堂(白山室堂ビジターセンター、御前荘・こざくら荘・くろゆり荘・白山荘) – 財団法人 白山観光協会の運営

- 白山雷鳥荘 – 財団法人 白山観光協会の運営

- 南竜山荘 – 財団法人 白山市地域振興公社の運営

- 収容150人、キャンプ指定地(白山の登山道上の唯一の場所)テント100張り。

- 開設期間は、7月 – 10月。天候(積雪など)、暦の関係、利用状況等により変動する。期間外は、一部が冬期避難小屋として解放。

- 主な施設は、給水施設、水洗式便所、売店(受付)、食堂、宿泊施設(オール相部屋形式)、ケビン(完全個室タイプ)、野営場。

- 公衆電話、有料自炊用ガスの設備あり。貸テント、貸毛布サービスあり。

避難小屋[編集]

主要登山コースでは釈迦新道以外のコース上に避難小屋が設置されており、緊急時の避難に使用できるほか、水場に近い場合はシュラフ持参の自炊宿泊などに使用できる。また、ほとんどの避難小屋にはトイレが併設されているため、登山コース上の貴重なポイントとなっている。白山と大倉山避難小屋

| 名称 | 所在地 | 標高 (m) | 白山からの 方角と距離(km) | 収容人数 (人) | トイレ 有無 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| シナノキ平避難小屋 | 中宮道下部 | 1,470 | 北 8.8 | 10 | 有 | |

| 奥長倉避難小屋 | 加賀禅定道・奥長倉山直下北 | 1,730 | 北北西 7.3 | 20 | 有 | |

| ゴマ平避難小屋 | 中宮道と北ノ俣岳縦走路の分岐 | 1,850 | 北北東 6.4 | 25 | 有 | 水場あり |

| 小桜平避難小屋 | 楽々新道の小桜平 | 1,990 | 北北西 5.2 | 10 | 有 | 高山植物 |

| 大倉山避難小屋 | 平瀬道・大倉山の西の肩 | 2,030 | 東南東 2.1 | 15 | 無[43] | |

| 殿ヶ池助避難小屋 | 観光新道 | 2,020 | 南西 2.2 | 12 | 有 | 殿ヶ池 |

| 甚之助避難小屋 | 砂防新道・甚之助谷源流 | 1,970 | 南南西 2.3 | 15 | 有 | 季節により水有り |

| チブリ尾根避難小屋 | 別山市ノ瀬道・チブリ尾根 | 1,900 | 南南西 5.2 | 15 | 有 | |

| 三ノ峰避難小屋 | 石徹白道の三ノ峰の直下南 | 2,080 | 南 7.7 | 20 | 有 | |

| 神鳩ノ宮避難小屋 | 石徹白道の銚子ヶ峰の南東 | 1,560 | 南 11.4 | 15 | 有 | 東側下部に流水 |

| 赤兎避難小屋 | 赤兎山の東方 | 1,570 | 南西 13.3 | 15 | 有 |

登山者数の推移[編集]

昭和40年代始めの登山者数は、年間15,000人程だった。1967年(昭和42年)の室堂ビジターセンター改築後に、年間2万人を越える多くの登山者が訪れるようになった。1983年(昭和58年)から室堂ビジターセンターが再リニューアル工事に入る前の年の1998年(平成10年)までは、年間30,000人程だった[44]。1999年(平成11年)からの工事中の期間は食事提供が休止されたため1万人台程に減少。2002年(平成14年)には、37,000人程に増加した[45]。登山者が増えるにつれて、その踏み跡により高山植物の群生地が荒廃した。

弥陀ヶ原などでは木道が整備され、高山植物の復元作業なども行われた。室堂から御前峰への登山道や室堂周辺の荒廃した登山道では、岩を平に敷き詰めることにより修復されている。また登山者が増えるにつれて、白山の高山帯や亜高山帯で従来生息しない外来種のオオバコ、セイヨウタンポポ、シロツメクサなどの外来種が増え始めている。これらの外来種の調査や除去作業などの活動が行われている[46]。

地理[編集]

周辺の主な山[編集]

両白山地及び石川県の最高峰である。日本ではこれより西には2,000m以上の山がないため、2,000m超級の高山として最西端の山となる[47]。

| 名称 | 標高 (m) | 三角点 等級と点名[1] | 白山からの 方角と距離(km) | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 奥長倉山 | 1,711 | 北北西 7.1 | ||

| 七倉山 | 2,557 | 北北西 2.1 | ||

| 大汝峰 | 2,684 | 北北西 0.9 | 山頂に大汝神社 | |

| 剣ヶ峰 | 2,677 | 北北東 0.3 | 登山道なし | |

| 白山 (御前峰) | 2,702.14 | 一等「白山」 | 0 | 石川県の最高峰 両白山地の最高峰 日本百名山 |

| 白山釈迦岳 | 2,053.14 | 三等「釈伽岳」 | 西 3.2 | |

| 別山 | 2,399.31 | 二等「別山」 | 南 5.6 | |

| 三ノ峰 | 2,128 | 南 7.5 |

源流の河川[編集]

周辺の温泉[編集]

白山周辺には温泉が多い。山麓には、中宮温泉、白山一里野温泉、白峰温泉、岩間温泉、新岩間温泉、白川郷平瀬温泉などの温泉がある。尾添にある渓谷には温泉が自噴し、温泉の成分が凝結してできた塊が塔状になって林立している所がある。岩間噴泉塔群と呼ばれ、1957年(昭和32年)6月19日に国の天然記念物指定された[48]。白水湖の西側の地獄谷には噴気孔があり、その周辺の温泉を利用して白水湖畔ロッジの大白川露天風呂に利用されている[49]。

周辺の加賀温泉郷、庄川温泉郷、芦原温泉郷などは、白山由来の温泉であると考えられている。

周辺のスキー場[編集]

周辺は豪雪地帯で、山麓と山腹には以下の白山を冠するスキー場がある。

交通[編集]

白山白川郷ホワイトロードから望む白山

白山の風景[編集]

テレビ番組[編集]

- 『日本百名山 白山』 NHK衛星第2テレビジョン、1994年4月11日放送[50]

- 『花の百名山 白山 ハクサンシャジン』 NHK衛星第2テレビジョン、1995年12月18日放送[51]

- 『初夏 白山』 NHK総合テレビジョン、さわやか自然百景、2000年8月6日放送[52]

- 『日本の名峰 花の風景「白山」』 NHKデジタル衛星ハイビジョン、2006年3月3日放送[53]

- 『週刊 日本の名峰 白山』 NHKデジタル衛星ハイビジョン、2007年3月17日放送[54]

- 『白山 四季の物語』 NHK衛星第2テレビジョン、2008年2月16日放送[55]

- 『シーズン到来!初夏の山 新緑と残雪の絶景』 金とく・NHK名古屋放送局、2008年7月23日放送[56]