鹿島槍ヶ岳

–草稿

一爺二爺三座爺,布引南望悬劔沢;

冷池薄雾映朝日,南鹿北鹿隔天河。

我亦行人踏逆旅,过尽千颜皆笑客;

网上有多烦心事,拍花山间渡此刻。

纵感万心逢知音,種池偶遇片足哥。

踏破名山五十六,抽剑断水意堪折。

回望鹿枪云雾中,山水无情起雾何,

红绿蓝紫皆失却,二百年后还三爺。

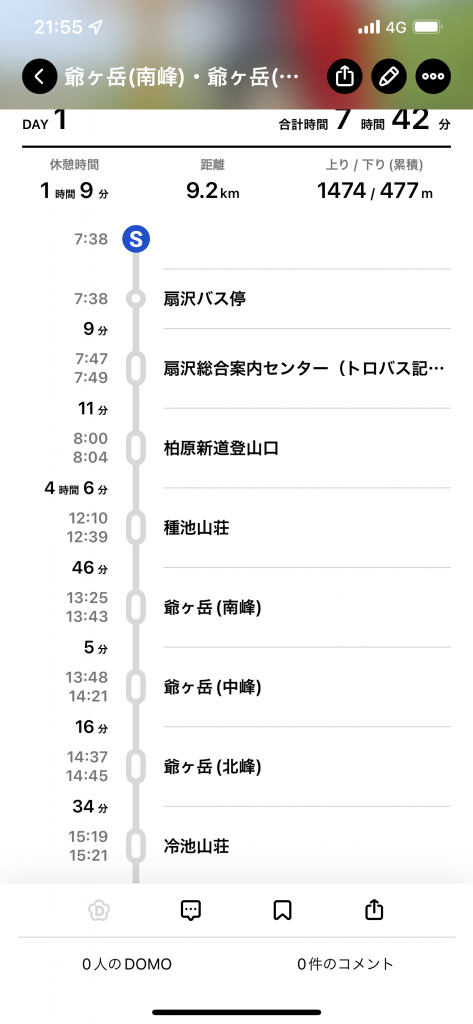

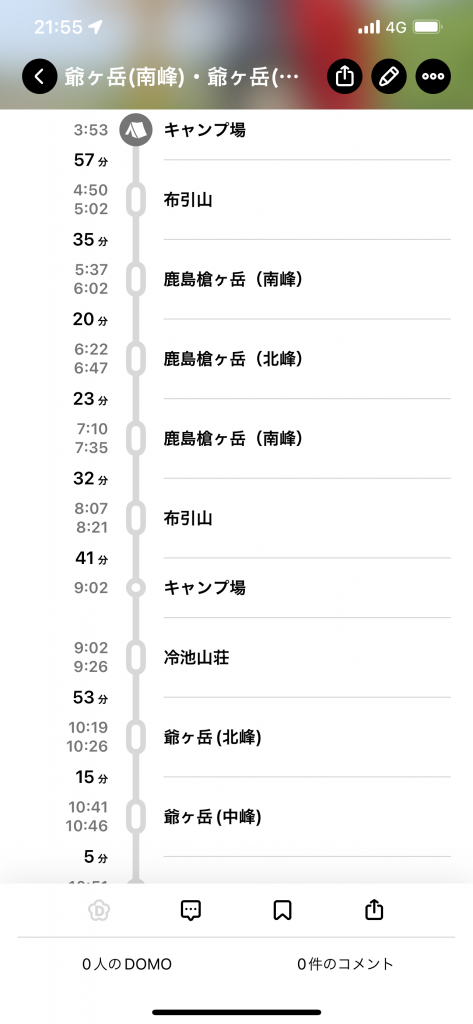

この山は、後立山連峰の中央部に位置し、名実ともに後立山の盟主という存在である。

端麗と表現される南北2つの峰と、それを結ぶ吊尾根がつくるこの山の姿は、どこから眺めても美しい。この山に魅せられた岳人たちは、同時にこの山が内懐に秘める荒々しさのとりこにもなったのである。それは山麓からではうかがい知れない、北壁や荒沢奥壁などのバリエーション・ルートである。これらのルートの開拓は大正末期から昭和の初期に、学校山岳部を中心に華々しく行われ、それは日本におけるアルピニズムの歴史に、貴重な一頁を記しているのである。

鹿島槍ヶ岳への登路は、縦走路のほかには、東面・信州側から短くて急峻な赤岩尾根1本のみである(鹿島から所要9時間)。この尾根の途中の高千穂平は、鹿島槍ヶ岳のよき展望台ともなっているが、そこから眺める大冷(おおつべた)沢の源頭には、残雪期に獅子やツルの雪形が現れる。そこから昔は、山名をシシ岳とかツル岳、あるいは双耳峰からの連想で背比べ岳などとも呼ばれていた。現在の鹿島槍ヶ岳の山名は鹿島集落の背後にある槍ヶ岳といった意味である。山体は信州側は急崖、西面・越中側はなだらかな非対称山稜の典型である。

西面には、支稜の牛首尾根を挟んで東谷と棒小屋(ぼうごや)沢が、西面の水を集めて黒部川に注いでいる。この棒小屋沢と、剱岳東面を流下する剱沢とが、黒部峡谷に対して対向から合流する、有名な黒部の十字峡を形成している。

東面を落ちる白岳、大冷の各沢は、源頭部にバリエーション・ルートを提供している。その1つ、カクネ里はU字谷をなし、平家の落武者が隠れ住んだという(隠(かく)れ里(さと))伝説をもつ、ロマンを秘めた圏谷である。もちろんここに人が隠れ住むというのは不可能だが……。

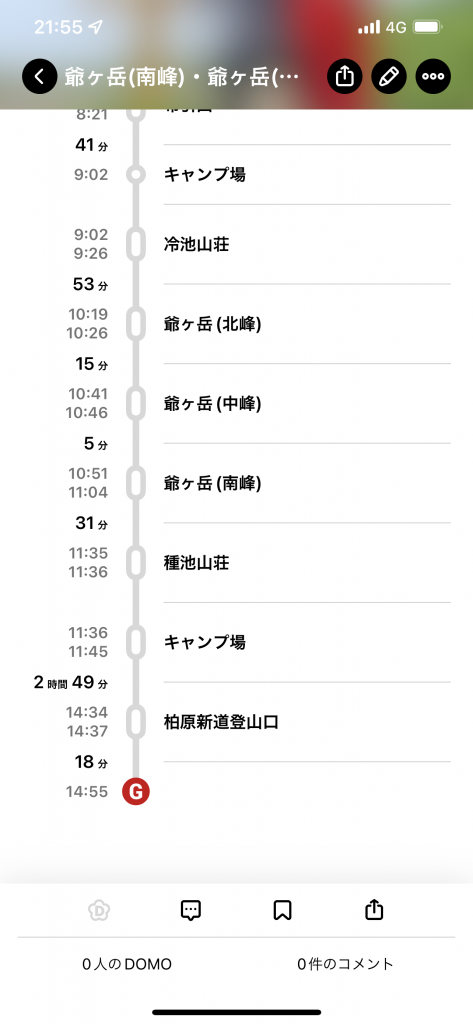

南峰から主稜を南へ下ると、肩といった存在の布引岳(残雪が布を敷いたように見えるのでこの名がある)で、付近には船窪地形が散見される。その南の小平地には冷(つべた)池があり、冷池山荘が建っている。また吊尾根の雪田付近から北峰を巻いて北へ下ると、両側の谷からの浸食によって、主稜線に深いⅤ字形の切れ込みの入った八峰(はちみね)のキレットに出る。その北側にキレット小屋がある。

登山口の鹿島集落は昔から戸数11戸しかなく、集落の人々は平家の落武者の子孫といわれている。ここで民宿を営んでいる狩野氏宅には、近代登山以降の鹿島槍ヶ岳の登高記念帳が保存され、それがそのまま鹿島槍ヶ岳の登山史ともなっている。